http://www.dissident-media.org/infonucleaire

Legassov, nucléariste

convaincu

Pendant plusieurs années, Legassov s'est employé

à marteler l'idée que l'homme ne pouvait rien créer

de plus sûr, de plus fiable et économique que des

centrales nucléaires...

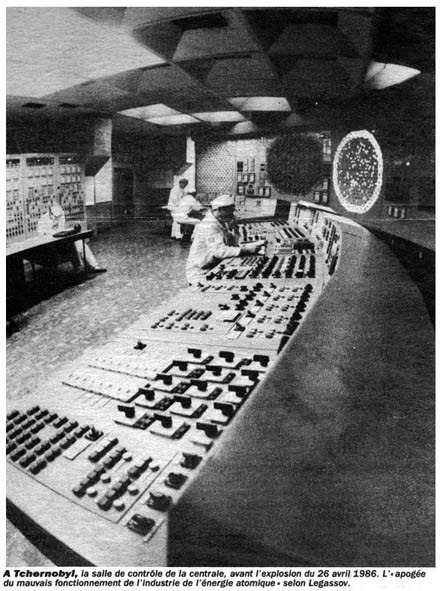

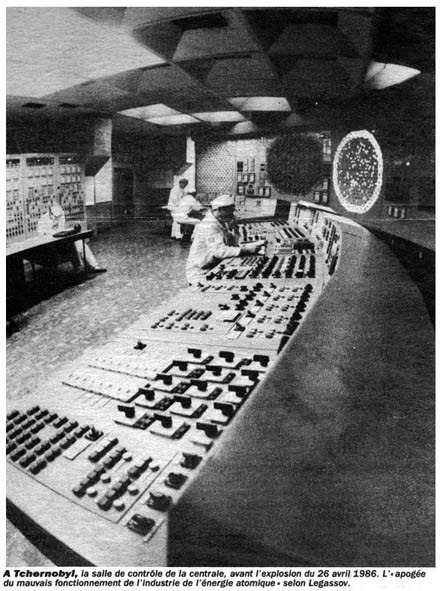

En

1985, dans un article intitulé « Une source d'énergie

particulièrement précieuse » et illustré

d'une superbe photographie de la centrale de Tchernobyl, Legassov écrivait: «L'énergie

nucléaire, en tant que source d'énergie, est plus

que compétitive. Elle dépasse les autres sources

au plan de l'économie, de la sécurité et

du respect du milieu. »

En

1985, dans un article intitulé « Une source d'énergie

particulièrement précieuse » et illustré

d'une superbe photographie de la centrale de Tchernobyl, Legassov écrivait: «L'énergie

nucléaire, en tant que source d'énergie, est plus

que compétitive. Elle dépasse les autres sources

au plan de l'économie, de la sécurité et

du respect du milieu. »

En 1984, un ouvrage intitulé Energie

nucléaire, l'homme et le milieu environnant, publié

sous la direction de Legassov et Kouzmine, le médecin S.

Iline et l'ingénieur Y. Sivintsev, affirmaient :

« Il est aisé de constater que probabilité

de mort dans un accident de centrale nucléaire est dix

mille fois moins élevée que celle de mort dans un

accident de voiture et à peu près cent fois inférieure

à celle de mort par la foudre. La comparaison avec le danger

de mort dans, d'autres catastrophes naturelles [ ...] montre que

le risque d'irradiation est à peu près comparable

au risque d'être écrasé par une grosse météorite

capable de traverser l'atmosphère et de venir toucher terre.

»

Un an plut tôt, un article de la revue Energia, publiée

par le Præsidium de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S.,

et dont Legassov est au comité de rédaction, informait

ses lecteurs que «la probabilité de mort par suite

d'irradiation due à une centrale nucléaire est comparable

au risque encouru au cours d'un seul voyage de cent kilomètres

en automobile ou au risque que court une personne fumant entre

une et trois cigarettes par jour ... ».

Dans un article écrit conjointement avec V. Demine, Y.

Chevelev, Legassov adoptait une attitude

particulièrement cynique : « Faut-il fixer une limite

à la sécurité ? » demandait-il. L'article concernait les centrales nucléaires

et les auteurs s'employaient à réfuter la conception

occidentale en la matière, qui prévoit un niveau

de sécurité maximal tant lors de la construction

que dans l'exploitation de ces centrales. L'article débutait

par une affirmation péremptoire : « Les spécialistes

savent bien qu'il est impossible de provoquer une véritable

explosion nucléaire dans une centrale nucléaire

et que seul un invraisemblable concours de circonstances peut

aboutir à ce genre d'explosion, pas plus destructrice au

demeurant qu'un obus d'artillerie. »

Extrait de l'article "Tchernobyl fatalité ou accident programmé

?" publié en 1987,

par le biologiste Valery Stoïfer dans la revue soviétique

Kontinent.

« Le testament » de Valeri Alexeevitch

Legassov

Ce témoignage du physicien Valeri

Alexeevitch Legassov, membre de l'Académie des sciences

d'URSS, est paru le 20 mai 1988 dans La Pravda. Legassov, nucléariste

convaincu, a été membre de la première Commission

gouvernementale chargée de la gestion du désastre

de Tchernobyl.

« Valéri Legassov né en 1936. Savant

soviétique de renom spécialisé dans le domaine

des matériaux physico-chimiques et de la technologie nucléaire.

Membre du Présidium de l'Académie des Sciences de

l'URSS, 1er vice-directeur de l'Institut Kourchatov de

l'énergie atomique, professeur à l'Université

de Moscou, Prix Lénine, Prix d'Etat de l'URSS. L'académicien

Valéri Legassov figurait en 1986 parmi les dix personnes

que les Occidentaux considéraient comme les " Hommes

de l'année ". »

Agence de presse Novosti, 1987.

Les mémoires de Legassov

Nucleonics Week 3 novembre 1988

« Le testament » de

Valeri Alexeevitch Legassov

Valeri Legassov qui était à

la tête de la délégation soviétique

à Vienne cosigna le rapport à l'AIEA d'août 1986.

Il se suicide le 27 avril 1988, pour le 2ème anniversaire

de la catastrophe de Tchernobyl, quelques jours

après avoir enregistré sur cassette audio un «

testament » qui sera publié le 20 mai 1988 dans La

Pravda.

« Il est de mon devoir de parler...

»

Je n'avais encore jamais pensé au cours

de ma vie qu'il me faudrait un jour - à peine passée

la cinquantaine - me lancer dans des « mémoires ».

Mais les événements qui ont eu lieu sont si importants,

les personnes qui y ont été mêlées

ont des intérêts tellement contradictoires, et il

existe tant d'interprétations différentes de la

façon dont les choses se sont déroulées qu'il

me paraît être de mon devoir de faire savoir ce que

je sais et de quelle manière je comprends et je perçois

les faits.

26 avril

1986. Un samedi, une journée magnifique. J'étais

assez indécis sur ce que je voulais faire : aller à

l'université (le samedi, c'est mon jour pour la «

fac »), ou à une réunion de militants du parti

fixée à dix heures ce matin-là, ou encore

en prendre à mon aise et aller me reposer quelque part

avec Margarita Mikhailovna, ma femme... Naturellement, de par

mon caractère et en vertu d'une habitude de longue date,

je me décidai pour la réunion du Parti. Avant même

qu'elle ne débute, j'appris qu'un accident avait eu lieu

à la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'est ce

que me dit le responsable du département dont dépend

notre Institut. Malgré un certain dépit, son ton

était assez calme.

26 avril

1986. Un samedi, une journée magnifique. J'étais

assez indécis sur ce que je voulais faire : aller à

l'université (le samedi, c'est mon jour pour la «

fac »), ou à une réunion de militants du parti

fixée à dix heures ce matin-là, ou encore

en prendre à mon aise et aller me reposer quelque part

avec Margarita Mikhailovna, ma femme... Naturellement, de par

mon caractère et en vertu d'une habitude de longue date,

je me décidai pour la réunion du Parti. Avant même

qu'elle ne débute, j'appris qu'un accident avait eu lieu

à la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'est ce

que me dit le responsable du département dont dépend

notre Institut. Malgré un certain dépit, son ton

était assez calme.

Puis ce fut le début de l'exposé, un exposé

à vrai dire assez ennuyeux, ne sortant pas de l'ordinaire.

Nous sommes déjà habitués au fait que dans

notre département, tout va pour le mieux dans le meilleur

des mondes, que les individus sont tous excellents et que nous

remplissons toutes les tâches prévues par le Plan.

L'exposé ressemblait à un chant de victoire. Certes,

tout en adressant un vibrant hommage à l'énergie

nucléaire, aux grands succès enregistrés,

mon interlocuteur fit remarquer avec beaucoup de volubilité

qu'il y avait, pour l'heure, une avarie à la centrale (la

centrale de Tchernobyl relevait alors du ministère de l'Energie

et de l'Electrification), qu'ils avaient trafiqué quelque

chose là-bas, qu'il y avait là une espèce

d'accident, mais qu'il n'arrêterait certainement pas le

développement futur de l'énergie nucléaire...

Vers midi, il fut décidé de faire une pause. Je

montai au deuxième étage, dans le bureau du secrétaire

scientifique. J'appris alors que l'on avait créé

une commission gouvernementale et que j'en ferai partie. Cette

commission se réunirait à l'aéroport de Vnukovo

à 4 heures de l'après-midi.

Je me rendis sans tarder à l'Institut, essayant d'y trouver

l'un ou l'autre spécialiste en matière de réacteurs.

C'est à grand-peine que je pus mettre la main sur Alexandre

Konstantinovitch Kalugine, chef de la section chargée de

la mise au point et du fonctionnement des centrales équipées

de réacteurs RBMK, du genre précisément de

celui de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il avait

déjà eu vent de l'avarie, un signal étant

parvenu la nuit en provenance de la centrale. Ce signal «

Un, deux, trois, quatre » signifiait en l'occurrence que

la centrale traversait une situation de crise liée à

un danger nucléaire, d'irradiation, d'incendie et d'explosion,

ou bien même que l'on se trouvait en présence de

tous les dangers à la fois.

Je rentrai immédiatement à la maison. Ma femme revint

précipitamment de son travail, et je lui expliquai que

je partais en service commandé, que je ne comprenais rien

à la situation, que j'ignorais la durée de mon absence

et le but de ce déplacement.

On me dit à Vnukovo que c'était Boris Evdokimovitch

Chtcherbina, vice-président du Conseil des ministres de

l'URSS, qui avait été désigné à

la tête de la commission gouvernementale. Il était

en train pour l'instant de diriger une réunion de militants

du parti dans les environs de Moscou ; dès qu'il apparaîtrait,

nous devrions nous installer dans un avion déjà

prêt à partir pour Kiev. De là, nous nous

rendrions en voiture sur les lieux de l'accident.

Les propos tenus dans l'avion étaient tout à fait

alarmants. J'entretenais Boris Evdokimovitch de l'incident qui

avait eu lieu en 1979 à Three Mile Island, aux Etats-Unis.

Mais les causes qui étaient à l'origine de cet accident

n'avaient rien de commun avec les événements de

Tchernobyl, du fait même de la différence fondamentale

dans la construction des équipements. Ce vol d'une heure

se passa en conjectures et en discussions.

A la descente de l'avion à Kiev, nous fûmes immédiatement

frappés par la longue file de voitures officielles noires

qui se trouvaient là et par l'attroupement de responsables

ukrainiens fort inquiets. Ils ne disposaient d'aucune information

précise, mais disaient que les choses allaient mal. Nous

nous installâmes rapidement dans les voitures et partîmes

en direction de la centrale. Je dois reconnaître maintenant

qu'à ce moment-là, il ne me vint pas une seule fois

à l'esprit que nous allions au-devant d'un événement

de portée planétaire, d'un événement

qui, manifestement, figurerait dans les annales de l'histoire

de l'humanité, à l'instar des grandes éruptions

volcaniques, de la fin de Pompéi et d'autres choses de

ce genre.

Même si la centrale nucléaire porte le nom de Tchernobyl,

elle est située à 18 km de cette ville de district

très verte, agréable, presque rurale. C'est d'ailleurs

l'impression qu'elle nous fit. Tout y était calme, tranquille,

la vie suivait son cours normal. Mais l'inquiétude commença

à se faire sentir dès Pripyat. Nous nous dirigeâmes

directement vers le bâtiment du comité municipal

du Parti, situé sur la place centrale de la ville. Nous

y fûmes reçus par les responsables des organes locaux.

On nous annonça qu'à la 4e tranche de la centrale,

au cours d'un essai

officieux de fonctionnement du groupe des turbines, il s'était produit deux explosions coup

sur coup, que le bâtiment du réacteur était

détruit et que quelques centaines de personnes avaient

été exposées à des radiations. On

nous dit également que deux hommes avaient été

tués, et qu'en matière d'irradiation, la situation

était assez complexe dans la 4e tranche. Quant au taux

des radiations à Pripyat, il s'écartait certes sensiblement

de la normale, mais ne constituait pas encore un grand danger

pour la population.

La Commission gouvernementale - dont la réunion fut menée

de main de maître par B.E. Chtcherbina, avec toute l'énergie

qu'on lui connaît - répartit immédiatement

ses membres en plusieurs groupes dont chacun aurait à assumer

ses propres tâches. Je fus placé pour ma part à

la tête du groupe chargé de mettre au point les mesures

susceptibles de circonscrire la catastrophe.

Alors que nous approchions de la centrale, nous fûmes frappés

par la couleur du ciel. A 8-10 km de distance déjà,

on pouvait voir les lueurs cramoisies de l'incendie. On sait qu'avec

leurs bâtiments et leurs tuyauteries ne laissant jamais

échapper les moindres effluents visibles, les centrales

nucléaires sont des constructions propres, très

soignées. Or voici que celle-ci nous rappelait brusquement

une grosse usine sidérurgique ou une grande entreprise

chimique, avec ses gigantesques lueurs montant haut dans le ciel.

On se rendit compte

d'emblée que les responsables de la centrale et ceux du

ministère de l'Energie, présents aussi sur les lieux,

se comportaient d'une façon tout à fait contradictoire.

D'une part, une grande partie du personnel, les chefs de la centrale

et les responsables du ministère agissaient avec courage.

Les opérateurs des première et deuxième tranches

n'avaient pas quitté leur poste, ni d'ailleurs le personnel

de la troisième tranche, qui pourtant était située

dans le même bâtiment que la quatrième [on leurs déclara quand même

qu'ils étaient soumis à la loi martiale] ; différents services se trouvaient en état

d'alerte ; on pouvait trouver n'importe quel homme pour n'importe

quelle charge, et il s'en acquittait. Mais quant à savoir

quels ordres passer, quelles missions confier, comment dresser

un tableau exact de la situation... Il n'y eut aucun plan opérationnel

avant l'arrivée de la Commission gouvernementale, soit

avant le 26 avril à 8 heures du soir. Tout cela dut être

pris en charge par cette dernière.

On se rendit compte

d'emblée que les responsables de la centrale et ceux du

ministère de l'Energie, présents aussi sur les lieux,

se comportaient d'une façon tout à fait contradictoire.

D'une part, une grande partie du personnel, les chefs de la centrale

et les responsables du ministère agissaient avec courage.

Les opérateurs des première et deuxième tranches

n'avaient pas quitté leur poste, ni d'ailleurs le personnel

de la troisième tranche, qui pourtant était située

dans le même bâtiment que la quatrième [on leurs déclara quand même

qu'ils étaient soumis à la loi martiale] ; différents services se trouvaient en état

d'alerte ; on pouvait trouver n'importe quel homme pour n'importe

quelle charge, et il s'en acquittait. Mais quant à savoir

quels ordres passer, quelles missions confier, comment dresser

un tableau exact de la situation... Il n'y eut aucun plan opérationnel

avant l'arrivée de la Commission gouvernementale, soit

avant le 26 avril à 8 heures du soir. Tout cela dut être

pris en charge par cette dernière.

Avant tout, la 3e tranche reçut l'ordre d'arrêter

son réacteur et de le refroidir. Quant aux 1er et 2e tranches,

elles restèrent en service, même si les locaux intérieurs

accusaient déjà des taux assez élevés

de radioactivité, cette contamination interne des deux

tranches étant due au fait que l'on avait omis d'arrêter

le système de ventilation au moment de l'accident, de sorte

que l'air contaminé de l'extérieur de la centrale

fut aspiré, par le système de ventilation, à

l'intérieur du bâtiment des deux premières

tranches.

B. E. Chtcherbina manda tout de suite des troupes de protection

chimique - elles arrivèrent assez rapidement sous la direction

du général Pikalov - ainsi que des unités

d'hélicoptères dirigées par le général Antochkine. Les survols

et les inspections de l'état de la 4e tranche commencèrent.

Dès le premier vol, on se rendit compte que le réacteur

était entièrement détruit, que la dalle supérieure

scellant le bloc du réacteur se trouvait dans une position

quasiment verticale. On la voyait à découvert. La

partie supérieure de la salle du réacteur n'était

plus que ruines, et des morceaux de blocs de graphite étaient

éparpillés sur les toits de la salle des machines

et sur l'aire de la centrale. A la vue de tout cela, je compris

qu'une gigantesque explosion avait eu lieu. Le cratère

du réacteur ne cessait de cracher une colonne blanche,

haute de quelques centaines de mètres, contenant des produits

issus de la combustion du graphite, alors qu'à l'intérieur

de ce qui restait de la salle du réacteur, on apercevait

çà et là de gros foyers d'incendie, d'un

rouge vif et étincelant. Il était difficile de déterminer

en l'occurrence si cette luminescence était due aux blocs

de graphite incandescents restés sur place ou à

la combustion du graphite qui, lorsqu'il brûle, dégage

uniformément un produit blanchâtre imputable à

une réaction chimique.

B. E. Chtcherbina (à gauche) et Valeri Legassov (à

droite) dans un hélicoptère en route pour survoler

le réacteur en feux.

La première question qui nous préoccupait tous était

de savoir si le réacteur marchait encore ou non, ou partiellement

peut-être, c'est-à-dire si le processus de production

d'isotopes radioactifs de courte durée de vie continuait

ou s'était arrêté. Les premières mesures

semblaient démontrer l'existence de fortes radiations neutroniques

; le réacteur était peut-être encore en marche.

Je m'approchai donc du réacteur dans un véhicule

blindé pour m'en convaincre.

Au soir du 26 avril, on avait essayé

toutes les méthodes possibles pour inonder la zone, mais

les résultats furent nuls, si ce n'est que l'on assista

à une très forte formation de vapeur et à

une montée d'eau dans les tranches voisines par les divers

corridors de transport.

Au cours de la première nuit, les pompiers réussirent

à éteindre les foyers d'incendie dans la salle des

machines ; ils le firent d'une façon tout à fait

expéditive et précise. D'aucuns pensent que si une

partie des pompiers ont été fortement irradiés,

c'est parce que certains s'étaient postés ici et

là comme observateurs pour vérifier la naissance

possible de nouveaux foyers. Ce n'est pas exact : dans la salle

des machines, il y avait de grandes quantités d'huile,

de l'hydrogène dans les générateurs, soit

un amas de substances susceptibles d'engendrer non seulement des

incendies, mais encore des explosions risquant d'entraîner

la destruction de la 3e tranche. Compte tenu de ces circonstances,

les opérations menées par les pompiers furent tout

autant héroïques que parfaitement appropriées

et efficaces, puisqu'elles constituèrent les premières

mesures précises de prévention d'une extension possible

de l'accident. Un autre problème apparut lorsqu'il devint

évident que le cratère de la 4e tranche en ruines

dégageait un flux assez puissant d'aérosols gazeux

radioactifs. Le graphite brûlait, et chacune de ses particules

emportait une assez grande quantité de substances radioactives.

Nous étions donc confrontés à une tâche

très complexe. La vitesse normale de combustion du graphite

est d'environ une tonne à l'heure. Or quelque 2 500 tonnes

de graphite se trouvaient entreposées dans la 4e tranche.

On pouvait donc calculer qu'avec une combustion normale, la radioactivité

toucherait en deux cent quarante heures de grandes portions du

territoire qui, par conséquent, seraient fortement contaminées

par différents radionucléides.

Du fait que le taux des radiations ne permettait pas d'autre action

efficace que les opérations menées par voie aérienne

et à une altitude de 200 mètres au moins au-dessus

du réacteur, et que par ailleurs, on ne disposait pas des

moyens techniques traditionnels qui auraient pu mettre un terme

à la combustion du graphite (soit une combinaison d'eau,

de mousses et d'autres méthodes), il fallut trouver des

solutions sortant de l'ordinaire. Nous nous mîmes tous à

réfléchir, nos cogitations s'accompagnant de consultations

permanentes avec Moscou où se trouvaient à l'autre

bout du fil A.P Alexandrov, des collaborateurs de l'Institut de

l'énergie atomique et même des spécialistes

du ministère de l'Energie. Plusieurs télégrammes

nous parvinrent dès le jour suivant, avec des suggestions

de l'étranger présentant divers moyens de combattre

l'incendie de graphite, à l'aide de différents mélanges.

Au terme de nombreuses délibérations et consultations,

deux éléments - le plomb et la dolomite - furent

retenus pour stabiliser la température. Une autre question

encore plus importante se posait pour la commission gouvernementale

: le sort de la ville de Pripyat. Le 26 avril au soir, le niveau

des radiations y était encore plus ou moins favorable,

oscillant entre quelques millirems et quelques dizaines de millirems

par heure. S'il s'agissait certes là d'une situation malsaine,

elle nous laissait encore un peu de temps pour réfléchir.

Des instructions selon

lesquelles une évacuation peut être entreprise dans

le cas où la population civile risque d'être exposée

à une dose individuelle de 25 rems limitaient d'autant

les possibilités d'intervention des services médicaux.

Toujours selon ces instructions, l'évacuation devient obligatoire

si ce danger monte à 75 rems ; entre 25 et 75 rems, le

droit de décider d'une évacuation relève

des instances locales. C'est dans ce contexte

que se déroulèrent nos discussions.

Les physiciens qui pressentaient que la situation n'évoluerait

pas pour le mieux insistèrent sur la nécessité

d'une évacuation obligatoire. Les médecins semblaient

se rallier à leur avis et vers 10-11 heures du soir, toujours

le 26 avril, Boris Evdokimovitch Chtcherbina, qui avait suivi

nos discussions et accrédité nos prévisions,

décida d'ordonner

une évacuation obligatoire. Elle aurait lieu le jour suivant. Malheureusement, cette nouvelle qui se répandit

de bouche à oreille, par voie d'affiches et à la

criée dans les cours des maisons, n'atteignit pas tout

le monde si bien que le 27 au matin, on voyait encore, dans les

rues de la ville, des mères promenant leurs enfants en

landau, des petits enfants en train de jouer et tous les signes

extérieurs d'une journée dominicale sans histoire.

A 11 heures du matin, il fut officiellement décrété

que la ville entière serait évacuée. Vers

2 heures de l'après-midi, tous les moyens de transport

furent mis en place et les itinéraires tracés. L'évacuation

se déroula de façon assez rapide et ordonnée,

en dépit de circonstances peu banales, de quelques accrocs

et de certaines erreurs.

Nombreux furent ainsi les citoyens qui demandèrent à

la Commission gouvernementale la permission d'évacuer les

lieux dans leur voiture particulière, or il y en avait

quelques milliers dans la ville. Cette autorisation fut accordée

après mûre réflexion, mais ce fut là

sans doute une décision erronée dans la mesure où

une partie des véhicules étaient contaminés

et où les postes dosimétriques du contrôle

du niveau de la contamination, ainsi que les points de lavage,

ne furent mis sur pied qu'un peu plus tard. Mais je répète

que l'évacuation eut lieu à un moment où

le taux de contamination de la ville n'était pas encore

très élevé. Il a été démontré

par la suite que mis à part ceux qui se trouvaient à

la centrale au moment de l'accident, personne de la population

civile - soit environ 50 000 habitants - n'a été

gravement atteint dans sa santé.

Les mesures ultérieures visèrent à la mise

sur pied d'un contrôle dosimétrique plus méticuleux,

qui fut pris en charge par les services du comité hydrologique

officiel, par ceux du général Pikalov, par des postes

de relais et par des équipes de physiciens. La combinaison

des isotopes fut étudiée plus en détail.

Si les services dosimétriques de l'armée travaillaient

bien, ce fut pourtant le laboratoire aménagé sur

les lieux de la catastrophe qui nous fit parvenir les informations

les plus précises sur la combinaison isotopique et sur

les mouvements de la radioactivité. Nous partîmes

de ces données pour prendre des décisions.

Il est clair qu'au cours des premiers jours, la situation changea

constamment en raison des déplacements des masses d'air

et des tourbillons de poussière s'élevant autour

de la 4e tranche lors du largage de divers matériaux dans

le réacteur.

Je voudrais maintenant vous donner quelques impressions personnelles

sur cette période. D'abord au sujet du personnel de la

centrale. Nous avons trouvé des gens disposés à

faire tout ce qu'on leur demandait dans n'importe quelles conditions.

Mais quant à savoir que faire dans la situation donnée,

comment planifier et organiser le travail, sur ces points précis,

ni les responsables de la centrale, ni les dirigeants du ministère

de l'Energie n'avaient une idée de la suite logique à

donner aux opérations. C'est donc la Commission gouvernementale

qui se chargea d'examiner la situation et de mener les interventions

indispensables.

On notait le plus grand désarroi pour les moindres bagatelles.

Je me rappelle que les premiers jours, alors que la commission

se trouvait à Pripyat, il manquait un certain nombre de

respirateurs de protection et il n'y avait pas de dosimètres

individuels pour tous. La centrale ne disposait pas de dosimètres

extérieurs automatiques, qui fournissent en permanence

des données télémétriques sur le niveau

des radiations dans un rayon de quelques kilomètres ; c'est

la raison pour laquelle il fallut mobiliser un grand nombre de

personnes pour des opérations de reconnaissance. Il n'y

avait pas non plus d'avions télécommandés

munis d'appareils dosimétriques ; d'où la nécessité

d'engager un nombre considérable de pilotes d'avion et

d'hélicoptère pour s'occuper des mesures. Faisaient

aussi défaut les équipements élémentaires

en matière d'hygiène, du moins pendant les premiers

jours. Ainsi, alors que les édifices de Pripyat étaient

déjà passablement contaminés les 27, 28 et

29 avril, on continuait d'y acheminer des vivres - saucissons,

concombres, bouteilles de Pepsi-Cola et jus de fruits - en posant

le tout dans des locaux où les gens se servaient les mains

nues. Ce n'est qu'après quelques jours, lorsque la situation

se fut plus ou moins stabilisée, que l'on vit apparaître

des cantines, des tentes et des conditions sanitaires ad hoc

qui, quoique rudimentaires, permirent toutefois un contrôle

des mains et de la qualité des vivres sur le plan de la

contamination...

.

Le 2 mai, alors que la commission gouvernementale s'installait

à Tchernobyl, Nikolaï Ivanovitch Ryjhkov et Egor Kuzmitch

Ligatchev arrivèrent... un déplacement de très

grande importance. Ils présidèrent une réunion

au comité de district du parti, à Tchernobyl. Après

avoir écouté nos exposés (et c'est moi qui

eus la parole en qualité de rapporteur principal), ils

prirent conscience de la situation, comprirent qu'il ne s'agissait

pas ici d'un cas particulier mais d'un accident de grande envergure

qui aurait des séquelles pendant très longtemps,

et enfin que l'on devrait faire face à des travaux gigantesques.

Au terme de tous ces rapports, après que nous eûmes

expliqué la situation et la façon dont nous la comprenions

nous-mêmes, on prit les principales mesures qui allaient

déterminer la chronologie des opérations pendant

toute la période suivante, le volume des travaux ainsi

que leur coordination avec tous les services et les entreprises

de notre pays. On mit sur pied un groupe opérationnel sous

la direction de N.I. Ryjhkov, et il fut pris contact, pour ainsi

dire, avec l'industrie soviétique tout entière.

La Commission gouvernementale devint dès lors un rouage

administratif dans cet immense travail de salut public qui se

fit sous la direction du groupe opérationnel du Politburo

du Comité central. [voir

le 3 mai, Nesterenko, le risque d'explosion comme une bombe atomique]

A ma connaissance, aucun événement - capital ou

de moindre importance - n'allait échapper à la vigilance

du groupe en question. Je dois reconnaître que ses réunions,

ses décisions furent toujours empreintes de beaucoup de

calme et de sérénité, que ses membres mirent

un point d'honneur à tenir compte des avis des spécialistes

en comparant les opinions de chacun d'eux. S'il m'arriva au début

de penser que ce groupe prendrait parfois des décisions

rigides et précipitées, il ne se passa rien de ce

genre. Le travail fut organisé comme dans n'importe quel

groupe scientifique de premier ordre. L'étude minutieuse

de toutes les informations qui parvenaient de sources différentes

venait en tête des préoccupations. Il arriva fréquemment

que des renseignements fournis par exemple par l'armée

divergeaient de ceux que nous donnaient les services scientifiques

civils ; ceux-ci, à leur tour, présentaient parfois

des données différentes, du moins pendant la première

phase des opérations. Tout cela engendra pas mal de nervosité.

Mais le groupe opérationnel sut garder son calme, en insistant

tout simplement sur la nécessité de procéder

à des mesures complémentaires et de recueillir des

précisions, et en essayant coûte que coûte

de faire la part des choses. Par ailleurs, le groupe tâcha

toujours dans ses décisions de tenir compte au maximum

des intérêts de la population, des victimes de l'accident,

qu'il s'agisse de déterminer l'étendue de la zone

contaminée ou de fixer le montant de l'indemnité

qui devrait être versée aux personnes évacuées.

Il en fut ainsi dans chaque cas particulier.

Quelques mots maintenant sur l'armée. Les militaires furent

confrontés à tout un éventail d'activités

diverses. Les troupes de protection chimique durent avant tout

s'occuper des travaux de reconnaissance pour déterminer

l'étendue des contaminations. L'armée fut chargée

de travaux, non seulement à la centrale même, mais

aussi dans un rayon de 30 km autour de celle-ci, où elle

assuma la décontamination des villages des hameaux et des

routes. Elle effectua un travail énorme pour la décontamination

de la ville de Pripyat.

Il ne me fut jamais donné d'assister à un cas où

un spécialiste mandaté par l'armée soviétique

ou d'autres civils auraient manqué à leur devoir

ou se seraient sentis recrutés de force pour des travaux,

disons, difficiles et dangereux [il

y eu pourtant une mutinerie de soldats estoniens]. Il se peut qu'il y ait eu quelques cas de ce genre,

mais je n'ai jamais eu l'occasion d'y être confronté.

Je me suis personnellement rendu quelquefois dans des secteurs

assez dangereux de la 4e tranche. J'expliquais alors aux gens

dans quelles conditions ils travailleraient et je précisais

que je souhaitais travailler avec ceux qui voudraient bien m'aider

de façon bénévole. J'ai toujours trouvé

des volontaires.

Venons-en maintenant au thème de l'information. Il s'avéra

que malgré l'existence dans notre pays de l'Atomenergoizdat,

de maisons d'édition spécialisées dans le

secteur médical et de l'association « Connaissances

», il n'y avait aucune publication susceptible d'être

distribuée rapidement parmi la population et de fournir

des renseignements sur les doses plus ou moins inoffensives pour

l'homme, sur les doses d'irradiation très dangereuses,

sur la façon de se comporter dans des zones de danger d'irradiation

accrue ; aucune publication donnant des conseils élémentaires

sur la manière d'effectuer des mesures, sur les objets

à mesurer, sur la consommation de fruits et de légumes,

etc. Certes, le pays comptait quantité de livres pour spécialistes

- de gros ouvrages précis et savants - mais pour ainsi

dire aucune brochure ou dépliant de nature pratique.

Le moment semble peut-être venu de faire

part ici de certaines impressions personnelles sur la façon

dont j'ai été mêlé à cette affaire,

sur la nature de mes liens avec elle, mon approche de l'histoire

et du développement de l'énergie nucléaire

et ma compréhension actuelle des choses. Rares sont ceux

d'entre nous qui se sont prononcés sur ces points avec

sincérité et précision.

J'ai obtenu un diplôme à la faculté d'ingénieurs

(section de physique-chimie) de l'institut D.I. Mendeleïev,

institut moscovite de technologie chimique. La faculté

en question formait des spécialistes - des chercheurs pour

l'essentiel - destinés à travailler dans le secteur

technologique de l'industrie nucléaire. On y apprenait

en d'autres termes la séparation isotopique, la manipulation

de substances radioactives, l'extraction de l'uranium, son conditionnement

approprié, sa transformation en combustible nucléaire,

le traitement de ce combustible pour en retirer les produits utilisables

ainsi que les autres éléments nocifs et dangereux,

le compactage de ceux-ci et leur ensevelissement pour qu'ils ne

puissent pas nuire à l'homme. On apprenait aussi comment

utiliser une partie des substances radioactives au profit de l'économie

nationale, à des fins médicales par exemple. Toutes

ces questions spéciales firent l'objet de mes études.

J'obtins ensuite un diplôme en matière de retraitement

du combustible nucléaire à l'Institut Kurtchatov.

L'académicien I. K. Kikoine, qui avait beaucoup apprécié

mon travail de diplôme, souhaitait que l'on m'accorde une

bourse de thèse. Mais mes amis et moi étions convenus

de travailler quelque temps dans une installation nucléaire,

afin d'acquérir une expérience pratique dans ce

secteur qui deviendrait ensuite l'objet de nos recherches. Je

fus, en quelque sorte, à l'origine de ce projet : c'est

pourquoi je ne pus accepter la proposition qui m'était

faite de rester à l'Institut comme assistant. Je partis

pour la Sibérie. J'ai eu l'occasion ici de participer à

la mise en service d'une usine de radiochimie. Ce fut là

une période animée et très intéressante

- mon entrée dans la vie pratique. Je passai environ deux

ans dans cette usine, puis on réussit tout de même

à me convaincre de devenir assistant au fameux Institut

Kurtchatov...

J'y ai mis au point toute une série de processus technologiques...

soutenu mon mémoire de licence et ma thèse de doctorat.

Je fus élu membre de l'Académie des sciences d'URSS.

Mes travaux scientifiques me valurent un prix officiel. Tout cela

relève de mes activités professionnelles. Je parvins

ici à intéresser à mes travaux un bon nombre

de jeunes gens très valables qui continuent actuellement

de développer ce secteur de physique-chimie grâce

à leur goût du travail et à leur bonne formation

: je suis d'ailleurs convaincu qu'il en résultera encore

pas mal de découvertes très importantes tant sur

le plan pratique que dans le contexte plus large de la connaissance.

Les succès enregistrés dans ce secteur ont sans

doute eu pour effet d'attirer l'attention puisque je fut nommé

directeur adjoint de l'Institut, mes fonctions scientifiques se

limitant en l'occurrence à mes propres travaux. Côté

répartition des fonctions -ce sont toujours les mêmes

aujourd'hui- j'avais à m'occuper de physique-chimie, de

radiochimie et de l'utilisation à des fins technologiques

de sources nucléaires et du plasma. Lorsque A.P. Alexandrov

fut élu président de l'Académie des sciences

d'URSS, il proposa de me nommer premier adjoint du directeur de

l'Institut.

Ce qui m'intéressait, c'était de savoir quelle devait

être la part du nucléaire dans l'économie

énergétique du pays, et, le cas échéant,

pour quels motifs. J'organisai des recherches systématiques

visant à déterminer les types de centrales à

construire en fonction d'affectations spécifiques et à

établir les possibilités de leur utilisation rationnelle

; je voulais par ailleurs découvrir s'il était judicieux

de limiter le rôle des centrales à la seule production

d'énergie électrique, ou s'il fallait au contraire

prévoir la production d'autres agents comme l'hydrogène

par exemple. L'énergie thermonucléaire retint dès

lors toute mon attention. C'est là autant de questions

nouvelles venant compléter le domaine de l'économie

atomique.

Les questions liées à la sécurité

dans le secteur nucléaire étant toujours les premières

à être passées au crible par l'opinion publique

mondiale, j'eus envie de comparer les dangers et les risques réels

inhérents au nucléaire avec ceux des autres systèmes

de production d'énergie. Aussi, c'est avec beaucoup d'entrain

que je me mis à la tâche, en essayant, pour l'essentiel,

de définir les dangers liés aux sources d'énergie

autres que l'énergie nucléaire.

Alors qu'au sein du conseil technico-scientifique de l'Institut,

on discutait assez souvent des différents concepts envisageables

pour le développement du nucléaire, les aspects

techniques faisaient très rarement l'objet des débats

: je pense ici à la qualité du combustible, à

celle de tel ou tel type de réacteur. Ces questions-là

étaient traitées par d'autres conseils technico-scientifiques.

Pourtant, les informations dont je disposais me faisaient penser

que tout n'allait pas pour le mieux dans le développement

de l'énergie nucléaire. Il était tout à

fait évident que les appareils de fabrication soviétique

ne différaient

en principe pas beaucoup des équipement occidentaux

- du point de vue de la conception par exemple qu'ils leur étaient

même parfois supérieurs, mais qu'ils étaient

dépourvus de systèmes efficaces de commande et de

diagnostic. L'américain Rasmussen avait procédé à

une analyse de sécurité d'une centrale nucléaire,

analyse dans laquelle - de manière parfaitement conséquente

- il avait passé en revue toutes les sources possibles

d'ennuis susceptibles de provoquer des incidents ; il en fit un

classement systématique, étudia les probabilités

de tel ou tel incident, en cherchant notamment avec quelle probabilité

l'incident en question pourrait entraîner des rejets de

radioactivité vers l'extérieur, par exemple. Nous

avons été mis au courant par des sources étrangères.

Mais il n'existe, à ma connaissance, aucun groupement soviétique

qui se soit donné la peine de se pencher sur ces questions

pour en étudier la portée. Ce fut V.A. Sidorenko

qui, chez nous, se préoccupa le plus activement de la sécurité

en matière nucléaire. Son approche me semblait sérieuse.

Il avait une idée très nette de la situation liée

à l'exploitation d'une centrale, à la qualité

des équipements et aux problèmes pouvant survenir

en certaines occasions. Mais ses efforts étaient principalement

axés sur la nécessité de venir à bout

de ces difficultés par le biais, tout d'abord, de mesures

relevant de l'organisation, ensuite par le perfectionnement des

documents obligatoirement déposés dans les centrales

et auprès des auteurs des projets ; enfin, il s'inquiétait

vivement de la création d'organes de contrôle qui

surveilleraient la situation.

La qualité des équipements livrés aux centrales

le préoccupait beaucoup, lui et ses condisciples. Les derniers

temps, nous commencions tous à nous inquiéter à

propos de la formation et de la préparation du personnel

chargé des projets, de la construction et de l'exploitation

des centrales atomiques. En effet, le nombre des chantiers s'était

fortement accru, alors que le niveau d'instruction de ceux qui

participaient à ce processus avait plutôt tendance

à baisser. Sur ces questions, les positions de V.A. Sidorenko

étaient sans appel. Hélas, il ne bénéficia

pas du soutien souhaitable. Chaque document, chaque démarche

s'accompagnait de pénibles efforts.

Ce phénomène se comprend du point de vue psychologique

dans la mesure où le département où nous

travaillions fonctionnait selon le principe d'une qualification

optimale des collaborateurs, capables d'accomplir n'importe quelle

tâche, et sur celui d'un sens maximum des responsabilités.

Et en effet, placés dans les mains de personnes qualifiée,

nos appareils semblaient fiables et susceptibles d'être

exploités sans danger. Les inquiétudes concernant

l'amélioration de la fiabilité des centrales nucléaires

semblaient, par conséquent, purement fantaisistes, puisque

l'on avait affaire ici à un milieu de spécialistes

hautement qualifiés, persuadés que les questions

de sécurité devaient être résolues

uniquement par le biais des qualifications et de la précision

des instructions données au personnel.

Des fonds toujours plus importants furent affectés à

la création de projets qui n'avaient aucun rapport direct

avec l'énergie nucléaire. Les organisations scientifiques,

jadis les plus puissantes du pays, commencèrent à

péricliter, à disposer de moins en moins d'équipements

techniques modernes mais d'un personnel vieillissant ne voyant

pas les innovations d'un bon oeil. La routine s'installa peu à

peu, routine dans le travail et aussi dans les solutions apportées

aux problèmes. Je me rendais compte de tout cela mais il

était difficile pour moi de m'en mêler, mes déclarations

générales à ce sujet étant fort mal

reçues dans la mesure où toute tentative d'un non-professionnel

visant à faire connaître ses conceptions sur le travail

des organisations était jugée inadmissible. C'est

ainsi que vit le jour une génération d'ingénieurs

qui, certes, étaient qualifiés dans leur travail

mais qui manquaient d'esprit critique envers les équipements

et les systèmes garantissant leur sécurité...

Le doute commença à s'installer dans mon esprit

car il me semblait urgent d'innover, d'essayer de prendre de la

distance et d'agir différemment.

J'ai risqué gros. J'ai dirigé dans ma vie 10 projets

au niveau NIR (travaux de recherche scientifique) dont 5 ont échoué,

échecs qui ont valu au gouvernement des pertes d'environ

25 millions de roubles. Ces projets ont avorté non pas

parce qu'ils étaient erronés au départ. Non,

ils étaient captivants, des plus intéressants. Mais

voilà, tantôt il manquait les matériaux, tantôt

on cherchait désespérément le groupement

qui se chargerait par exemple de la mise au point d'un compresseur

spécial, d'un échangeur de chaleur ; au bout du

compte, ces idées initialement si attrayantes s'avérèrent

lors d'une étude de projet plus approfondie, très

onéreuses ou trop grandioses, de sorte qu'elles ne purent

être mises à exécution. Je crains que sur

ces dix projets, deux encore ne connaissent un sort analogue pour

les mêmes motifs ; par contre, trois autres ont été

couronnés de succès, c'est-à-dire que nous

avons eu la chance de tomber sur des partenaires fiables. L'un

de ces trois projets - il avait coûté 17 millions

de roubles - se mit pour finir à produire des recettes

annuelles, couvrant largement les 25 millions de déficit

liés à la recherche scientifique. Mais le pourcentage

de risque dans mes travaux fut donc assez élevé

: 50 à 70 %. Du jamais vu dans le secteur des réacteurs

!

Pour l'une ou l'autre raison, je n'avais qu'un intérêt

mitigé pour la construction traditionnelle de réacteurs.

A cette époque-là, je ne me rendais pas très

bien compte des dangers. J'éprouvais, certes, de vagues

inquiétudes, mais il y avait là de telles sommités,

des personnes si éclairées que j'avais l'impression

que jamais elles ne toléreraient le moindre incident fâcheux.

La comparaison des équipements occidentaux avec les nôtres

me permettait de conclure qu'en dépit d'un grand nombre

de problèmes liés à la sécurité

des appareils existants, ces difficultés étaient

moins importantes que les dangers inhérents à l'énergétique

traditionnelle, à savoir les rejets dans l'atmosphère

de grandes quantités de substances cancérigènes,

voire de radioactivité contenue dans les gisements mêmes

de charbon.

Pour ce qui est du RBMK,

les spécialistes en matière de réacteurs

le considéraient comme franchement mauvais. Mauvais non

pas sous l'angle de la sécurité - au contraire,

le bilan était plutôt positif sur ce point - mais

en raison d'inconvénients d'ordre économique : utilisation

très abondante de combustible, volume des investissements

de capitaux, construction non-industrielle des équipements.

Ce qui m'inquiétait aussi, en ma qualité de chimiste,

c'était le recours massif au graphite, au zirconium et

à l'eau. Je me tracassais par ailleurs à propos

de la construction peu ordinaire - et à mon avis très

médiocre - des systèmes d'urgence susceptibles d'intervenir

dans des situations extrêmes : seul l'opérateur pouvait

enfoncer les barres de contrôle soit de façon automatique,

soit manuellement. Or tout mécanisme est sujet à

des défaillances, et personne n'avait prévu d'autres

systèmes d'urgence qui, indépendants de l'opérateur,

se mettraient en marche en fonction uniquement de l'état

de la zone active. Il me vint à l'oreille que des spécialistes

étaient précisément en train de formuler

des propositions à l'intention des constructeurs, propositions

visant à modifier les systèmes en question. Certes,

elles n'avaient pas été refusées, mais leur

mise en oeuvre prenait du temps...

J'aimerais vous faire part ici d'une conviction intime, même

si mon opinion n'est guère partagée par mes collègues

et va jusqu'à créer certaines frictions. La voici

: les notions de « responsable scientifique » et de

« constructeur » n'existent pas en Occident, ni chez

nous au sein de notre aviation ou dans les secteurs industriels

de pointe. J'admets qu'il puisse y avoir une direction scientifique

pour des questions telles que la stratégie de développement

dans l'aviation. Mais du moment qu'il s'agit de construire un

avion, il ne faut plus qu'un seul « maître »,

qui soit en même temps le constructeur, l'auteur du projet

et le responsable scientifique ; en d'autres termes, toute l'autorité

et toute la responsabilité doivent relever d'un seul homme.

Cela me semblait parfaitement évident.

Lors des toutes premières étapes de l'économie

atomique, la situation était encore raisonnable. Dans la

mesure où l'on se trouvait ici en présence d'une

nouvelle branche de la science - la physique de l'atome et des

neutrons - la notion de direction scientifique se résumait

comme suit : on communiquait aux constructeurs les principes de

base de la construction des équipements, le responsable

scientifique devant veiller à ce que lesdits principes

soient exacts et sûrs du point de vue de la physique. Le

constructeur les mettait ensuite à exécution avec

l'aide constante des physiciens qu'il consultait en permanence.

Tout cela était justifié au début de l'épopée

nucléaire. Mais les organisations de constructeurs se développèrent

au point de disposer de leurs propres centres de calcul et de

physique ; c'est ainsi qu'apparut cette dualité du pouvoir

sur une seule et même installation (mieux encore, il faudrait

parler d'une triple autorité, compte tenu de l'existence

d'une multitude de conseils départementaux et autres),

d'où la naissance d'une « responsabilité collective

» en matière de qualité. Cette situation prévaut

encore à l'heure actuelle, ce qui, à mon avis, est

tout à fait incorrect.

Je reste convaincu que le rôle de la direction scientifique

consiste à expertiser tel ou tel projet, à sélectionner

le meilleur et à déterminer la stratégie

de développement dans le secteur nucléaire. C'est

là que réside la fonction du responsable scientifique

et non pas dans la création d'un appareil concret ayant

certaines caractéristiques bien précises. Toute

cette confusion, ce système dépourvu d'un collaborateur

répondant personnellement de la qualité des appareils,

conduisirent à une absence totale de sens des responsabilités,

ce qu'allait d'ailleurs démontrer l'accident de Tchernobyl.

Lors du rapport qu'il fit à la réunion du 14 juillet,

N.I. Ryjkhov affirma que selon toute apparence, l'avarie à

la centrale ukrainienne n'avait pas été fortuite,

et que c'était en fait de manière inéluctable

que l'économie atomique en était arrivée

à un événement aussi grave. Je fus frappé

par la justesse de ces propos, étant moi-même incapable

de résumer ainsi l'état des choses. Je me rappelais

un cas significatif survenu un jour dans une centrale : au lieu

de souder correctement un joint du circuit principal, les soudeurs

s'étaient contentés de placer une électrode,

la soudant à peine en surface. On avait risqué une

avarie épouvantable, l'explosion d'une conduite importante,

la destruction du VVER avec perte intégrale du fluide de

refroidissement, la fonte de la zone active, etc. Mais heureusement,

cette centrale disposait d'un personnel discipliné, attentif

et précis ; en effet, le point non étanche détecté

par l'opérateur n'était même pas décelable

au microscope. On se lança alors dans des investigations

pour découvrir que l'on se trouvait tout simplement en

présence d'une soudure bâclée. On se mit ensuite

à examiner les documents : ils portaient tous les signatures

requises, celle du soudeur qui confirmait avoir effectué

un travail de qualité, celle aussi du responsable de la

détection du flux gamma qui disait avoir contrôlé

ce joint, joint en réalité inexistant. Tout cela

au nom de la productivité du travail, à savoir la

soudure d'un nombre maximum de joints. Un tel gâchis frappa

vivement notre imagination. On s'attacha alors à contrôler

ce même secteur dans d'autres centrales, et les résultats

ne furent pas partout satisfaisants.

Des défaillances fréquentes dans les circuits principaux,

le mauvais fonctionnement des verrous, des canaux défectueux

dans les réacteurs VVER, c'étaient là des

incidents courants qui se répétaient chaque année.

Depuis dix ans, on parlait d'installer des simulateurs ; depuis

cinq ans au moins, de l'urgence de créer un système

de « diagnostic » à même de nous renseigner

sur l'état des équipements ; mais tout cela resta

lettre morte. On relevait de temps à autre que la qualité

des ingénieurs et du personnel d'exploitation ne cessait

de baisser. Ceux qui eurent l'occasion de se rendre sur les chantiers

de centrales nucléaires furent choqués par la désinvolture

tolérée sur les lieux, désinvolture inadmissible

compte tenu de la nature même des travaux. Nous savions

toutes ces choses, que nous considérions comme de simples

épisodes isolés, mais lorsque N.I. Ryjhkov affirma

que le secteur nucléaire s'était inéluctablement

dirigé vers des catastrophes du genre de Tchernobyl, je

me remémorai le tout ; je revis aussi les spécialistes

de mon propre institut avec leur attitude très routinière

par rapport à ce qui se passait dans le secteur de la construction

des centrales nucléaires.

De par mon caractère, je commençai

à étudier cette question plus à fond, à

« m'activer » si j'ose dire et à prôner

la nécessité de passer à une génération

suivante de réacteurs qui seraient plus sûrs, tels

que le VTGR ou un réacteur à sel liquide par exemple.

Ce faisant, je soulevai une tempête d'indignation ; on me

dit que le problème ne se situait pas là, que j'étais

ignorant, que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas,

et qu'il était impossible de comparer un type de réacteur

à un autre. La situation était donc fort complexe.

Certes, on étudiait des réacteurs de substitution,

on améliorait peu à peu ceux qui se trouvaient en

service, mais le plus triste dans l'affaire, c'est que jamais

on n'arriva à faire une analyse scientifique, objective

et sérieuse de l'état réel des choses, à

disséquer l'enchaînement des événements,

à analyser l'ensemble des défaillances éventuelles

et à trouver les moyens pour en venir à bout. A

la veille des événements de Tchernobyl, la situation

suivait son cours ; on assistait en particulier à la multiplication

des entreprises chargées de fabriquer des composants pour

centrales nucléaires. Atommash fut mise en chantier ; cette

entreprise allait attirer beaucoup de jeunes. Mais l'édification

de l'usine connut de nombreux déboires, la qualification

des spécialistes venus sur les lieux pour maîtriser

leur profession étant nettement insuffisante. Même

constat pour les centrales nucléaires.

Après m'être rendu à Tchernobyl, j'en vins

à une conclusion analogue : l'accident était le

paroxysme, le triomphe de toute cette mauvaise gestion qui avait

régné dans notre pays depuis des dizaines d'années.

Bien sûr, en ce qui concerne les événements

de Tchernobyl, les coupables ne se ramènent pas à

quelques données abstraites, mais il s'agit de personnes

bien concrètes. Nous savons aujourd'hui que le système

de commande de sécurité de ce réacteur était

défectueux ; bon nombre de collaborateurs scientifiques

le savaient et avaient fait des propositions visant à y

remédier. Mais le constructeur, qui n'avait pas très

envie d'effectuer rapidement un surplus de travail, ne fut pas

pressé de modifier ce système. C'était conforme

à ce qui se passait à la centrale même de

Tchernobyl depuis des années ; on faisait des expériences

dont les programmes étaient établis avec beaucoup

de négligences et d'inexactitudes, et qui n'étaient

précédées d'aucune étude sur les situations

pouvant éventuellement survenir... Par ailleurs, le mépris

pour l'avis du constructeur et du responsable scientifique était

total, et il fallait se battre pour que les processus technologiques

soient mis à exécution correctement. En outre, jusqu'au

moment des travaux préventifs de maintenance prévus

par le Plan, on n'attachait aucune importance à l'état

des appareils et des équipements. Un directeur de la centrale

alla même jusqu'à dire un jour « Mais pourquoi

vous en faire ? Un réacteur nucléaire, c'est comme

un samovar, et c'est bien plus simple qu'une centrale thermique

; nous avons du personnel expérimenté, et il ne

se passera jamais rien de fâcheux. »

Si l'on considère l'enchaînement

des événements et que l'on tâche de découvrir

les motifs des agissements de chacun, on voit qu'il est impossible

de désigner un seul coupable, un seul fauteur des troubles

qui conduisirent à cet acte criminel, puisque l'on se trouve

ici en présence d'un véritable circuit fermé

: les opérateurs commirent des erreurs parce qu'ils avaient

absolument tenu à mener l'essai à son terme, estimant

qu'il en allait de leur honneur ; bricolé à la hâte,

le programme d'essais n'avait pas été approuvé

par les spécialistes qui auraient dû lui donner leur

aval. J'ai chez moi, dans mon coffre-fort, l'enregistrement des

entretiens téléphoniques entre les opérateurs

à la veille de l'avarie. Il y a de quoi attraper la chair

de poule. Ainsi un opérateur en appelle un autre et demande

: « Dis donc, ici dans ce programme, il est dit comment

procéder, et ensuite je vois que d'importants passages

ont été biffés ; qu'est-ce que je dois faire

? » Après un instant de réflexion, l'autre

lui répond : « Procède selon ce qui est supprimé.

» Cela met en évidence le niveau de préparation

de documents sérieux pour des entreprises aussi importantes

que des centrales nucléaires : quelqu'un avait raturé

quelque chose, et l'opérateur était libre d'interpréter

si oui ou non les passages concernés avaient été

supprimés à juste titre, et ainsi d'agir à

son gré. Mais on ne saurait faire retomber toute la faute

sur l'opérateur puisque quelqu'un avait établi le

programme et y avait biffé quelque chose, quelqu'un avait

apposé sa signature et quelqu'un n'avait pas coordonné

le programme. Le fait même que le personnel de la centrale

pouvait procéder de son propre chef à certaines

opérations, non sanctionnées par des professionnels,

trahit déjà les relations faussées des dits

professionnels avec cette centrale. Le fait aussi qu'il y avait

à la centrale des représentants du Gosatomenergonadzor

(organisme national de surveillance des centrales nucléaires),

mais qu'ils n'étaient au courant ni de l'essai en cours

ni du programme en général, dépasse déjà

la simple anecdote biographique sur la centrale.

Mais revenons aux événements

de Tchernobyl, dont je me suis par trop écarté.

Les troupes aéroportées, les divisions d'hélicoptères

travaillèrent avec une grande précision, faisant

preuve d'un niveau d'organisation exemplaire. Bravant tous les

dangers, les équipes s'attachèrent en toute circonstance

à accomplir leur mission, aussi difficile et complexe fût-elle.

Ce fut surtout les premiers jours qu'elles connurent les plus

gros obstacles. Elles avaient reçu l'ordre de larguer des

sacs de sable. Pour une raison ou pour une autre, les autorités

locales ne réussirent pas à recruter sur le champ

un nombre suffisant de personnes susceptibles de préparer

les sacs et le sable. J'ai donc vu de mes propres yeux ces équipes

de jeunes officiers charger les sacs dans les hélicoptères,

effectuer leur vol, larguer leur charge sur la cible, revenir

et recommencer les opérations. Si mes souvenirs sont exacts,

voici les chiffres : on largua des dizaines de tonnes au cours

des premières vingt-quatre heures, des centaines de tonnes

les deux jours suivants, et le soir du 4e jour, le général

Antochkine annonça qu'en ces seules dernières vingt-quatre

heures, 1 100 tonnes de matériaux avaient été

lâchées. Le 2 mai, le réacteur fut, pour ainsi

dire, entièrement colmaté, et à partir de

ce moment-là, le dégagement de radionucléides

baissa de manière sensible.

A un moment quelconque du 9 mai, nous eûmes l'impression

que la 4e tranche avait cessé de respirer, de brûler,

de vivre ; vu de l'extérieur, le calme y régnait.

Nous souhaitions fêter l'événement au soir

de cette journée officielle de la Victoire. Mais malheureusement,

c'est précisément à ce moment-là que

l'on découvrit, à l'intérieur de la 4e tranche,

une tache cramoisie, petite certes, mais étincelante, ce

qui trahissait une température élevée subsistante.

Il était difficile d'établir si c'étaient

les parachutes qui avaient servi à larguer le plomb et

les autres matériaux qui brûlaient. A mon avis, ce

n'était guère le cas ; il s'agissait plutôt

de la masse incandescente de sable, d'argile et de toutes les

autres substances lâchées sur la 4e tranche. Notre

fête tomba à l'eau, puisqu'il fut décidé

de parachuter encore quelque 80 tonnes de plomb dans le cratère

du réacteur. L'opération fut couronnée de

succès, et c'est donc dans des circonstances plus calmes

que nous célébrâmes la journée de la

Victoire le 10 mai.

Paradoxalement, en ces jours pénibles, nous ressentîmes

de l'exaltation, humeur imputable non pas au fait que nous assistions

à une lutte contre des événements tragiques

: le tragique de la situation constituait la toile de fond. Nous

dûmes cet état d'esprit à l'efficacité

dont les équipes faisaient preuve dans leur travail, à

leur empressement à répondre à nos requêtes,

à la rapidité avec laquelle les variantes techniques

voyaient le jour. Et déjà, nous nous attelions,

sur place, aux premières solutions pour la mise en place

d'une coupole au-dessus de la tranche détruite...

V. Legassov, La Pravda 20

mai 1988,

traduction en 1988 par Mme P. Valiquer pour les Bulletins de l'ASPEA

(Association Suisse Pour l'Energie Atomique) n°12 et n°13.

"Le testament de Legassov est particulièrement

important. Il montre clairement que la gestion immédiate

de la crise a été loin d'être aussi efficace

que ce qui a été affirmé au départ.

Il y a là des éléments solides pour une révision

à la hausse du bilan initial. Les déclarations de

Legassov démentent d'une façon catégorique

les propos rassurants des experts soviétiques, acceptés

dans les milieux

occidentaux, sur la grande efficacité des mesures prises

pour gérer la crise. Legassov analyse d'une façon

très critique la façon dont les organismes officiels

ont depuis longtemps traité les problèmes de sûreté

nucléaire. Ce n'est pas là une simple condamnation

de la gestion bureaucratique de l'industrie nucléaire,

car l'indifférence portée par les scientifiques

aux problèmes de sûreté est aussi dénoncée.

L'analyse de Legassov dépasse largement le cadre restreint

de l'Union soviétique. Ses interventions

après l'accident, sur les problèmes de sûreté,

ont indisposé bien des gens de l'establishment nucléaire.

C'est probablement la raison pour laquelle au printemps 1987 il

ne fut pas choisi pour diriger l'Institut Kurchatov de l'énergie

atomique soviétique. Ses tentatives pour modifier

les pratiques du monde nucléaire furent un échec,

et le choix de la date de son suicide, jour anniversaire du désastre

de Tchernobyl, a valeur de symbole."

Extrait de Tchernobyl,

une catastrophe

Bella et Roger Belbéoch, Éd. ALLIA, Paris 1993.

En

1985, dans un article intitulé « Une source d'énergie

particulièrement précieuse » et illustré

d'une superbe photographie de la centrale de Tchernobyl, Legassov écrivait: «L'énergie

nucléaire, en tant que source d'énergie, est plus

que compétitive. Elle dépasse les autres sources

au plan de l'économie, de la sécurité et

du respect du milieu. »

En

1985, dans un article intitulé « Une source d'énergie

particulièrement précieuse » et illustré

d'une superbe photographie de la centrale de Tchernobyl, Legassov écrivait: «L'énergie

nucléaire, en tant que source d'énergie, est plus

que compétitive. Elle dépasse les autres sources

au plan de l'économie, de la sécurité et

du respect du milieu. »

26 avril

1986. Un samedi, une journée magnifique. J'étais

assez indécis sur ce que je voulais faire : aller à

l'université (le samedi, c'est mon jour pour la «

fac »), ou à une réunion de militants du parti

fixée à dix heures ce matin-là, ou encore

en prendre à mon aise et aller me reposer quelque part

avec Margarita Mikhailovna, ma femme... Naturellement, de par

mon caractère et en vertu d'une habitude de longue date,

je me décidai pour la réunion du Parti. Avant même

qu'elle ne débute, j'appris qu'un accident avait eu lieu

à la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'est ce

que me dit le responsable du département dont dépend

notre Institut. Malgré un certain dépit, son ton

était assez calme.

26 avril

1986. Un samedi, une journée magnifique. J'étais

assez indécis sur ce que je voulais faire : aller à

l'université (le samedi, c'est mon jour pour la «

fac »), ou à une réunion de militants du parti

fixée à dix heures ce matin-là, ou encore

en prendre à mon aise et aller me reposer quelque part

avec Margarita Mikhailovna, ma femme... Naturellement, de par

mon caractère et en vertu d'une habitude de longue date,

je me décidai pour la réunion du Parti. Avant même

qu'elle ne débute, j'appris qu'un accident avait eu lieu

à la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'est ce

que me dit le responsable du département dont dépend

notre Institut. Malgré un certain dépit, son ton

était assez calme. On se rendit compte

d'emblée que les responsables de la centrale et ceux du

ministère de l'Energie, présents aussi sur les lieux,

se comportaient d'une façon tout à fait contradictoire.

D'une part, une grande partie du personnel, les chefs de la centrale

et les responsables du ministère agissaient avec courage.

Les opérateurs des première et deuxième tranches

n'avaient pas quitté leur poste, ni d'ailleurs le personnel

de la troisième tranche, qui pourtant était située

dans le même bâtiment que la quatrième [on leurs déclara quand même

qu'ils étaient soumis à la loi martiale] ; différents services se trouvaient en état

d'alerte ; on pouvait trouver n'importe quel homme pour n'importe

quelle charge, et il s'en acquittait. Mais quant à savoir

quels ordres passer, quelles missions confier, comment dresser

un tableau exact de la situation... Il n'y eut aucun plan opérationnel

avant l'arrivée de la Commission gouvernementale, soit

avant le 26 avril à 8 heures du soir. Tout cela dut être

pris en charge par cette dernière.

On se rendit compte

d'emblée que les responsables de la centrale et ceux du

ministère de l'Energie, présents aussi sur les lieux,

se comportaient d'une façon tout à fait contradictoire.

D'une part, une grande partie du personnel, les chefs de la centrale

et les responsables du ministère agissaient avec courage.

Les opérateurs des première et deuxième tranches

n'avaient pas quitté leur poste, ni d'ailleurs le personnel

de la troisième tranche, qui pourtant était située

dans le même bâtiment que la quatrième [on leurs déclara quand même

qu'ils étaient soumis à la loi martiale] ; différents services se trouvaient en état

d'alerte ; on pouvait trouver n'importe quel homme pour n'importe

quelle charge, et il s'en acquittait. Mais quant à savoir

quels ordres passer, quelles missions confier, comment dresser

un tableau exact de la situation... Il n'y eut aucun plan opérationnel

avant l'arrivée de la Commission gouvernementale, soit

avant le 26 avril à 8 heures du soir. Tout cela dut être

pris en charge par cette dernière.