Alexandre Vassilievitch, habitant du village de Georgievka (Photo: Pavel Gribov).

Kedr-Media, 14 mai 2024:

De la part des éditeurs [de Kedr-Media]

Cet article est le premier d'une série de publications sur l'atome en tant qu'idée nationale en Russie. Les armes nucléaires sont considérées depuis des décennies comme une garantie de sécurité dans notre pays. L'énergie nucléaire, quant à elle, remplace les énergies vertes et sert d'outil d'influence en politique étrangère.

Cependant, l'atome est un phénomène aussi vaste que dangereux. Ce n'est pas un hasard si Robert Oppenheimer, le créateur de la bombe nucléaire américaine, et Andreï Sakharov, le créateur de la bombe à hydrogène soviétique, ont tous deux reconnu le pouvoir destructeur de leurs inventions et exigé leur interdiction. Même l'industrie nucléaire « pacifique » crée constamment des problèmes aux pays qui la développent. Tchernobyl, Fukushima et Özersk ne sont que les sites les plus célèbres d'accidents radiologiques ayant entraîné une contamination généralisée et de nombreuses victimes.

Au cours des 70 dernières années, l'humanité a procédé à plus de deux mille explosions nucléaires à des fins militaires et commerciales. Par exemple, en URSS, des bombes atomiques ont explosé sous terre pour accroître la production pétrolière. Cela n'a pas toujours produit les résultats escomptés. Il est souvent arrivé que la capacité des installations de stockage de gaz créées par les explosions soit considérablement réduite. Cependant, cela a toujours entraîné une contamination de l'eau et des sols, ainsi que de graves maladies chez les populations vivant à proximité des sites d'explosion.

Dans cette série, nous explorerons ce que l'idée nucléaire signifie réellement pour la Russie et pourquoi les autorités ne sont pas pressées de l'abandonner.

Aujourd'hui, nous parlons d'un accident radioactif moins médiatisé que Tchernobyl, mais qui, selon les seuls chiffres officiels, a exposé 1 946 personnes aux radiations. Il s'agit de l'explosion du Combinat chimique sibérien [Tomsk-7] du 6 avril 1993, qui a produit du plutonium de qualité militaire.

Il y a trente et un ans, dans la ville fermée de Seversk, dans la région de Tomsk, une explosion a secoué une installation secrète de production de plutonium de qualité militaire. Les déchets radioactifs se sont répandus sur des dizaines de kilomètres. Ce n'est que grâce à un fort vent de sud-ouest et à la situation de l'installation à six kilomètres d'habitations qu'ils ont pu éviter d'atteindre Seversk et Tomsk, où vivent un demi-million d'habitants. Ces derniers se sont installés dans les villages voisins : Naumovka, Georgievka et Chernaya Rechka. Les témoins des événements et leurs descendants continuent de vivre sur des terres contaminées par la radioactivité.

L'incident a été causé par une

erreur humaine. L'opérateur a oublié de remuer la

solution de nitrate d'uranyle avant et après l'ajout d'acide

nitrique. En conséquence, la température de la solution

et la pression à l'intérieur du réservoir

ont commencé à augmenter.

L'incident a été causé par une

erreur humaine. L'opérateur a oublié de remuer la

solution de nitrate d'uranyle avant et après l'ajout d'acide

nitrique. En conséquence, la température de la solution

et la pression à l'intérieur du réservoir

ont commencé à augmenter.

- À 12 h 40,

un changement d'équipe a eu lieu à l'usine. L'auteur

de l'erreur est rentré chez lui. Une autre équipe

a pris le relais et ses ouvriers ont constaté que la pression

dans le réservoir avait atteint 2 atmosphères. Cela

ne semblait pas critique, car le réservoir une cuve

en acier recouverte d'une coque en béton d'un mètre

d'épaisseur est conçu pour 14 atmosphères.

- 12h55. La pression dans le réservoir augmente

rapidement et atteint 5 atmosphères. Impossible de la relâcher.

Les ingénieurs réalisent que la situation devient

dangereuse : le réservoir contient 9 tonnes d'uranium et

500 grammes de plutonium.

- Entre 12h56 et 12h58, la barre des 14 atmosphères

a été franchie, soit la pression maximale pour laquelle

le réservoir est conçu.

- 12:58. 18, 19, 20 atmosphères à ce

moment-là, une explosion retentit, détruisant le

bâtiment de l'usine radiochimique : une partie est préservée,

tandis que l'autre s'effondre sur la route. Un incendie se déclare,

mais grâce à la faible quantité de matériaux

inflammables présents dans l'usine, il est éteint

en dix minutes. Il n'y a ni mort ni blessé, mais des radionucléides

sont libérés. Ils sont transportés par le

vent sur des dizaines de kilomètres et se déposent

dans les villages voisins, et pas seulement dans les forêts

et les lacs entourant Seversk.

On recense actuellement 1 946 victimes de l'accident. Il est remarquable qu'il s'agisse d'employés de la centrale ou de liquidateurs : leur exposition aux radiations a atteint jusqu'à 50 mSv/an (1 mSv/an est considéré comme une dose sûre, ndlr ). Les habitants de Naumovka, Georgievka et Chernaya Rechka n'ont pas été testés. Les autorités locales leur ont simplement interdit de tondre la pelouse et de cueillir des plantes sauvages pendant un an, ont installé des panneaux de danger radioactif à proximité des habitations, ont emmené les enfants dans des centres de santé pendant plusieurs semaines et, un an plus tard, chaque famille a été condamnée à une amende de 1,7 million de roubles (800 dollars à l'époque, ndlr ) pour interdiction d'utiliser son jardin.

Les correspondants de Kedr se sont rendus dans la région de Tomsk pour parler avec les ouvriers de la centrale, les témoins oculaires de l'accident et les habitants des villages touchés par la traînée radioactive, pour leur demander à quoi ressemblait le Tchernobyl sibérien et s'il est sûr de vivre aujourd'hui à proximité d'une centrale qui continue de servir l'industrie nucléaire.

Ce jour-là

Seversk a été construite en 1949 pour desservir l'usine chimique sibérienne. L'usine demeure aujourd'hui le principal employeur de la ville : avec la fin de la Guerre froide, elle est passée de la production de plutonium de qualité militaire à l'enrichissement d'uranium pour les réacteurs nucléaires.

La ville reste fermée. Pour y entrer, il faut un permis temporaire, à demander un mois à l'avance. Ce permis n'est accordé que pour un nombre limité de motifs : visite à la famille, emploi et voyages d'affaires. Seversk est entourée d'une clôture en béton surmontée de barbelés et de détecteurs de mouvement sur tout son périmètre. Les habitants racontent que les clandestins ceux qui s'introduisent en ville par des trous dans la clôture sont régulièrement arrêtés et condamnés à une amende de 3 000 à 5 000 roubles. C'est pourquoi nous avons rencontré des habitants de Seversk près du poste de contrôle.

En Sibérie, le mois d'avril est loin d'être le milieu du printemps, mais plutôt un hiver intense. Le 6 avril 1993, il neigeait et un vent de sud-ouest soufflait sur la région de Tomsk. Il approchait l'heure du déjeuner lorsqu'une nouvelle alarmante arriva : un incendie se déclarait à l'usine. Les habitants, cependant, se souviennent qu'il n'y eut pas de panique. Alexandre Goloubev travaillait comme tourneur à l'usine et, en 1993, il était devenu membre du conseil municipal de Seversk.

Vous savez, il y avait toutes sortes d'affiches placardées dans les débits de boissons en Union soviétique. Nous en avions une à l'usine aussi : "Ne parlez pas." Ce n'était pas une blague. Nous étions très discrets : même ma femme ne savait pas ce que je faisais à l'usine », se souvient-il. « Avant les vacances, chaque ouvrier recevait un briefing : ce dont il pouvait ou ne pouvait pas parler. Et il signait un document stipulant qu'il ne parlerait pas, sous peine d'être licencié. Avant avril 1993, il y avait encore des urgences à l'usine, mais on essayait de ne pas en parler. Alors, face à cet incident, les gens ont eu la même réaction : ne parlez pas ; ils étaient encore imprégnés de la culture soviétique. »

Il était cependant

difficile de dissimuler ce qui se passait, car la moitié

de l'usine radiochimique était détruite. Selon les

pompiers arrivés sur place, une partie du bâtiment

était restée debout, tandis que l'autre gisait directement

sur la route. Le toit et un grand conteneur à déchets

étaient en feu.

Il était cependant

difficile de dissimuler ce qui se passait, car la moitié

de l'usine radiochimique était détruite. Selon les

pompiers arrivés sur place, une partie du bâtiment

était restée debout, tandis que l'autre gisait directement

sur la route. Le toit et un grand conteneur à déchets

étaient en feu.

« Il n'y avait pas grand-chose à brûler, et le temps était humide, alors ils ont rapidement éteint l'incendie », raconte Golubev. « Mais j'ai vu les dégâts : une partie du toit avait été arrachée, projetant des débris tout autour, et le réservoir avait également été pulvérisé. Il y avait un trou là où l'explosion avait eu lieu. »

Aucun membre du personnel n'a été tué ou blessé. Le dosimétriste Anatoli Vyalkine, qui travaillait alors au combinat chimique sibérien, attribue ce phénomène au fait qu'il était interdit de se trouver à proximité du réservoir.

« Même en l'absence d'accident, la personne [qui travaille avec le char] se trouve dans une zone protégée. Elle regarde à travers une vitre épaisse. La protection était excellente », dit-il.

Les enquêteurs attribueront plus tard l'incident à une simple « erreur humaine ». Mais personne ne sera tenu responsable.

Cela coïncidera en partie avec la ligne générale choisie par les autorités ce jour-là : « rien de spécial ne s'est produit ».

À en juger par les archives des journaux locaux, les habitants de Seversk, sans paniquer, étaient méfiants. Certains ont commencé à sortir avec des masques de gaze, et les magasins achetaient activement de la viande mijotée et du sarrasin ce jour-là.

Les ouvriers de l'usine ont été submergés par les conséquences de l'accident. Alexander Golubev se souvient de l'impossibilité de remettre l'usine sur les rails :

C'était ridicule. On nous a dit que 20 minutes était le temps maximum que nous pouvions rester sur le toit de la centrale, où des radionucléides s'étaient répandus. Il fallait préparer le toit pour le démantèlement : tous les débris radioactifs devaient d'abord être retirés. Nous sommes entrés avec des pelles et nous nous sommes rendu compte qu'il n'y avait nulle part où les mettre : pas de conteneur, rien. Et le grutier qui devait placer le conteneur était parti quelque part. Nous sommes donc restés là 20 minutes, sans rien faire. Nous avons été contaminés.

Il a fallu cinq mois pour nettoyer les dégâts causés par l'accident de Seversk. Golubev estime que si le processus avait été bien organisé, tout aurait pu être accompli beaucoup plus rapidement.

« Il y avait beaucoup de monde impliqué. On aurait pu faire ça avec beaucoup moins de personnes », déplore le liquidateur. « Et le pire, c'est que personne ne comprend les dégâts sur la santé. J'ai récemment développé une maladie je ne me souviens plus du nom, mais elle est longue : mes tendons se contractent, des dépôts de calcium se forment et mes doigts se recroquevillent. Les médecins me demandent : "Avez-vous fait un travail spécifique ?" Bien sûr que oui. »

Les citoyens ordinaires n'ont été informés de l'incident que le soir même. Les médias ont rapporté l'incident et affirmé que le nuage radioactif n'avait pas affecté le centre régional et que les habitants n'avaient aucune raison de s'inquiéter. Des hommes en combinaison spatiale et dosimètres rendraient bientôt visite aux villageois de Chernaya Rechka, Naumovka et Georgievka, mais cela ne serait pas mentionné aux informations.

« La conséquence la plus terrible et la plus désagréable a été la propagation des émissions radioactives », explique Anatoly Vyalkin. « Et comme le vent soufflait vers Georgievka, c'est là que tout s'est propagé. Ensuite, nos dosimétristes ont passé beaucoup de temps à travailler dans ces zones avec des instruments. Là où ils trouvaient des points chauds, ils les appelaient "points chauds", et le sol était ensaché et enfoui. »

« Une explosion s'est produite, libérant

dans l'environnement une quantité importante de plutonium

et de neptunium, ainsi que d'autres substances radioactives »,

explique Andreï Ozharovsky, physicien nucléaire et

expert du programme de sûreté des déchets

radioactifs. « Le plutonium 239 a une période radioactive

de 24 000 ans ; il restera donc dans l'environnement pratiquement

à jamais. S'en est suivi un jeu de roulette russe classique.

Les principales retombées radioactives ont été

limitées à un rayon de 30 km. Dans d'autres conditions

météorologiques, elles auraient pu se propager plus

loin. La capitale régionale a eu de la chance, mais ces

villages n'ont pas eu de chance »

« C'était un homme en bonne santé. Il s'est

rapidement épuisé. »

Sergueï Trapeznikov est un écologiste originaire de Tomsk. En septembre 1993, il a rejoint le Comité d'État d'écologie de la région de Tomsk au sein du département de surveillance des radiations créé après l'accident. Il a commencé à collecter des informations et des faits et, en 1999, il a soutenu sa thèse sur « Les éléments radioactifs dans le sol de la région de Tomsk ».

« Dans l'ensemble, la région n'était pas préparée à une telle situation d'urgence », explique-t-il. « L'unité départementale de surveillance des radiations du Combinat chimique sibérien vivait dans son propre monde. Le Comité d'État pour l'écologie ne disposait pas d'un service dédié à la surveillance des radiations ; il y avait un spécialiste, deux dosimètres professionnels et un radiomètre. Auparavant, il était impossible de parler de radiations : malgré l'arrivée de la glasnost dans les années 1990, les habitudes soviétiques ont perduré. Voici donc ce qui s'est passé :

L'explosion s'est produite à l'heure du déjeuner, et les informations ne l'ont rapportée que le soir même. Ils auraient dû déclencher les sirènes pour limiter les dégâts. Mais ils ne l'ont pas fait, et les routes longeant l'autoroute menant à Chernaya Rechka n'ont pas été fermées. Et si la météo n'avait pas été clémente et que le vent avait soufflé vers Tomsk ?

Selon Trapeznikov, au cours du premier mois suivant l'explosion de Georgievka, les niveaux de radiation ont atteint 60microR/h ( le niveau maximal autorisé est de 50microR/h, ndlr). Ce n'est que grâce à la courte durée de vie de la plupart des éléments radioactifs que les niveaux de radiation de fond ont commencé à revenir à la normale en septembre.

« Nous avons eu de la chance que le virus n'ait pas atteint la ville ; s'il avait touché Tomsk, la situation aurait été bien pire », poursuit Trapeznikov. « Nous nous rendions régulièrement à Georgievka pour effectuer des mesures. Nous avons acheté des dosimètres, des radiomètres, des spectromètres et des laboratoires mobiles dans des véhicules spéciaux. Nous avons effectué des analyses du sol, de l'air et de l'eau, et installé des systèmes automatisés de surveillance des radiations à Georgievka et Naumovka. Mais tout cela n'avait pour seul but que de prévenir de futurs incidents et de garantir une information rapide. »

Les écologistes

et les employés de l'usine chimique sibérienne reconnaissent

que le nombre de victimes est probablement supérieur aux

chiffres officiels de 1946, car personne n'a examiné les

habitants du village. Ils affirment que, malheureusement, «

aucun test médical ne permet de confirmer qu'un patient

a développé un cancer spécifiquement à

cause de l'accident survenu à l'usine, et non pour une

autre raison ».

Les écologistes

et les employés de l'usine chimique sibérienne reconnaissent

que le nombre de victimes est probablement supérieur aux

chiffres officiels de 1946, car personne n'a examiné les

habitants du village. Ils affirment que, malheureusement, «

aucun test médical ne permet de confirmer qu'un patient

a développé un cancer spécifiquement à

cause de l'accident survenu à l'usine, et non pour une

autre raison ».

Mais même les victimes officiellement reconnues n'ont reçu aucune indemnisation. Selon Nadejda Kutepova, avocate spécialisée dans l'indemnisation des dommages nucléaires, les personnes ayant participé au nettoyage du Combinat chimique sibérien ne sont même pas juridiquement considérées comme liquidatrices, contrairement à celles qui ont effectué des travaux similaires à la centrale nucléaire de Tchernobyl et à l'usine chimique de Maïak, dans la ville fermée d'Ozersk.

« L'indemnisation de tout accident du travail et à Seversk, les liquidateurs étaient les employés de l'entreprise est versée conformément aux codes civil et du travail », explique l'avocat. « Cependant, lorsque des dommages sont si importants qu'ils ne peuvent être indemnisés en vertu de ces codes, l'État promulgue une loi spéciale. De telles lois ont été adoptées pour les accidents de Tchernobyl et de Maïak . Mais l'accident de Seversk était moins grave : des liquidateurs externes, ni militaires ni civils, ont été mobilisés. Par conséquent, les personnes qui ont nettoyé les lieux après l'explosion ne sont pas qualifiées de liquidateurs. Elles exerçaient essentiellement leur activité sur leur lieu de travail. En cas de problème de santé, elles devaient consulter un médecin spécialisé pour les travailleurs de l'industrie nucléaire. Ensuite, tout dépendait de l'intégrité du médecin : il devait déclarer l'accident à la commission d'experts pour la détermination de la maladie professionnelle. La commission d'experts devait ensuite décider de la reconnaissance de l'accident et de l'indemnisation. » J'ai traité de nombreux cas dans lesquels les gens se sont battus pour obtenir des paiements de la part des entreprises de l'industrie nucléaire, et je peux dire que les travailleurs de cette industrie sont sacrifiables pour cela.

Alexander Golubev a subi le même examen médical, après les opérations de nettoyage de l'accident et après sa retraite. Comme les autres, il n'a bénéficié d'aucune prestation : les médecins ont déclaré qu'il travaillait dans un environnement dangereux et qu'il était impossible de déterminer si ses problèmes de santé étaient dus à l'accident.

« Ni la loi sur l'indemnisation des victimes de Tchernobyl ni celle sur l'indemnisation des liquidateurs de l'accident de Maïak n'ont été adoptées volontairement par l'État ; elles sont toutes le fruit de protestations, de campagnes médiatiques, etc. », explique Nadejda Koutepova. « Malheureusement, la situation à Seversk n'a pas suscité suffisamment d'intérêt public. »

« Mon parent, Sergueï, était présent le jour de l'accident et était considéré comme liquidateur officiel », raconte un habitant de Tomsk. « Je me souviens qu'il a essayé d'obtenir une quelconque indemnisation. Il a dit que c'était une honte : aucun des habitants des villages touchés n'avait été officiellement reconnu comme victime des radiations, mais les habitants recevaient de l'argent . Mais il n'a rien obtenu. Il s'est effondré en cinq ans, alors qu'il était un villageois en bonne santé. Il s'est rapidement épuisé. »

Alexander Golubev a été invité à se rendre au bord de la mer pour participer au nettoyage. Il se souvient d'avoir été assis à la même table qu'un homme de Kogalym. L'homme lui a demandé s'il avait droit à ses congés payés, et Alexander a répondu. L'homme a éclaté de rire : il transportait de l'eau potable dans un camion-citerne et ses congés payés étaient deux fois plus élevés que ceux de l'agent de nettoyage.

Un veau à deux têtes

Naumovka, Georgievka et Chernaya Rechka : voilà à peu près la distance qui nous sépare de Tomsk. Chernaya Rechka est la plus éloignée. Le village est désert depuis plus de dix ans, mais la route qui y mène est en excellent état. Cela paraît étrange jusqu'à ce que nous croisions un camion forestier. Puis un autre, puis un autre encore.

Chernaya Rechka a disparu dans les années 2000. Mais cela n'a rien à voir avec l'accident de Seversk : le village est situé près de la rivière et était inondé chaque printemps. Le gouvernement s'est simplement lassé d'indemniser les habitants chaque année. Les premiers habitants ont déménagé de leur plein gré, mais les derniers, dit-on, ont failli être chassés.

Alexandre Vassilievitch, un homme souriant, vêtu d'une veste matelassée et portant des dents en or, affirme fièrement être le dernier à avoir quitté Chernaya Rechka. C'était il y a une vingtaine d'années. Il avait juste assez d'argent pour s'installer à Georgievka, et les conditions de vie y sont loin d'être meilleures. Le bus pour Tomsk passe une fois par semaine, il n'y a ni commerces ni autres infrastructures. Ce retraité de 69 ans se souvient à peine de l'accident de Seversk.

« Des écologistes sont venus prendre de la neige. Ils l'ont testée avec un dosimètre. J'ai mangé (bu ndlr ) un navet et je marchais », sourit l'homme. « Soudain, quelqu'un m'a touché l'épaule : "Oh, bois encore, tout ira bien." Ils m'ont donné de l'alcool. »

Que ce soit vrai ou non, dans les années 1990, la croyance populaire selon laquelle l'alcool protège des radiations était bel et bien répandue. Bien entendu, aucune preuve scientifique ne vient étayer cette affirmation.

À Georgievka même, où Alexandre Vassilievitch s'est installé, 60 personnes sont enregistrées, mais seulement 17 y vivent réellement. Elles refusent de parler de l'accident de Seversk et reviennent constamment sur les problèmes actuels.

Lyudmila,

résidente du village.

Lyudmila,

résidente du village.

Alexandre

Vassilievitch.

Alexandre

Vassilievitch.

Baba

Ira.

Baba

Ira.

« Cette marée noire a eu lieu,

et les gens vivaient toujours comme avant », dédaigne

Lyudmila, une habitante du village. La femme d'âge mûr,

vêtue d'une robe en tricot colorée, a l'air fatiguée.

Plus probablement à cause de la vie en général

que de la conversation. « On s'en fiche complètement

de cette marée noire. Pourquoi en parles-tu ? Écris

sur ce qui se passe maintenant. Qu'arrive-t-il à notre

eau ? Elle est rouillée et fuit, et on peut à peine

nettoyer les seaux. Avant, je la filtrais, mais maintenant je

ne le fais plus. À quoi bon ? Elle est encore rouillée.

Il y a des écailles [de rouille] et des mouches. Je te

dis, tu peux faire de la soupe tout de suite, n'achète

pas de viande. Mais sinon, on vit bien, c'est un village tranquille

et paisible. Il n'y a pas de magasins, pas de travail, rien. »

« Même les ours marchent dans la rue ici », ajoute sa voisine. « Je suis sérieuse. À la sortie du village, un résident d'été a quitté sa maison à quatre heures du matin, et il y avait un ours qui marchait dans la rue. Comme il n'y a pas de lampadaires, l'animal n'a peur de rien. »

« Qui a besoin de ce village ? Sommes-nous seulement humains ? » demande Lyudmila avec émotion, nous envoyant voir Baba Ira, en nous disant qu'elle pourrait peut-être nous dire quelque chose sur l'explosion.

Petite et grognante, Baba Ira est exactement comme on se présente. Mais avant même de donner son nom, elle précise brièvement qu'en 1993, son bébé est mort accidentellement d'une insuffisance rénale. Il avait un an et huit mois. Irina venait tout juste d'avoir quarante ans à l'époque.

« Ils l'ont soigné, soigné, et finalement, ils l'ont opéré, et il est mort », se souvient-elle. « À ce moment-là, la vache d'un voisin a mis bas : le veau avait deux têtes . Je me souviens que cet incident a été médiatisé. Il y a eu beaucoup d'articles sur moi et le voisin. »

Beaucoup de gens sont morts à l'époque : 11 personnes rue Prolétarskaïa en un an. Et elles étaient toutes en bonne santé, sobres. Ma fille a fait des fausses couches pendant longtemps après.

Irina se souvient qu'après l'accident, des hommes en combinaison spatiale sont venus à plusieurs reprises au village pour prélever des échantillons de sol. Mais ils n'ont rien expliqué aux habitants : « Ils viendront déposer quelque chose, mais nous n'avons pas le droit de nous en approcher. » L'État s'est contenté d'évacuer les enfants vers des centres de santé, gratuitement.

Le voisin d'Irina, Nikolaï Vassilievitch, se souvient de la livraison de pommes de terre et d'autres produits à Georgievka après l'explosion. Mais il affirme que les habitants n'ont reçu aucune indemnisation. Lui-même est aujourd'hui atteint d'un cancer. Il pense que c'est peut-être une conséquence de l'accident : après tout, Georgievka ne compte aucune industrie dangereuse ni aucun autre secteur susceptible de provoquer des tumeurs. Sa femme ajoute que « beaucoup d'hommes sont morts du cancer » dans le village.

« On ne sait pas exactement pourquoi, mais cette maladie touche le plus souvent les hommes », note-t-elle.

« Il n'y avait pas de radiation ici. »

Les habitants de Georgievka ne cachent pas leur envie pour ceux de Naumovka, centre d'une agglomération rurale qui englobe tous les villages touchés par les radiations. On y trouve plusieurs commerces, écoles, jardins d'enfants, un club et même un centre sportif. Les habitants font également l'éloge de Naumovka. Cependant, ils sont moins enthousiasmés par la visite des journalistes.

Alexandre, un homme grand, aux cheveux courts et vêtu d'un survêtement discret, travaille comme vendeur au magasin du village. Enfant, il a été témoin de l'accident et, paradoxalement, n'en garde que de bons souvenirs, car, comme les autres enfants Naoumov, il a été invité à plusieurs reprises à se rendre en mer Noire suite à l'explosion. Il fronce les sourcils d'un air grave et répète qu'il « interdit à quiconque d'écrire des choses désagréables sur le village ».

Je me souviens très bien des histoires de vaches donnant naissance à des veaux à deux têtes. On montait dans un taxi, et chaque chauffeur demandait : "C'est vrai ? C'est vrai ?" Je ne comprends pas, n'y a-t-il rien d'autre à raconter ? Les gens ont tout simplement tout oublié. Toutes ces questions et ces peurs, encore une fois. Les gens venaient juste de commencer à venir vivre ici, et on écrivait sur le sujet, et ils avaient de nouveau peur Il n'y avait pas de radiations ici, toute l'histoire était montée en épingle. À l'époque, il était simplement rentable de discréditer le gouvernement. Tout allait bien, tout le monde était en bonne santé.

Le conseil du village évoque l'accident dans le même esprit : il se souvient également d'un veau à deux têtes né la même année ou l'année suivante. Mais il estime que cet incident n'a aucun lien avec les radiations et n'est qu'une « simple coïncidence ». Lorsque je demande si un tel veau a réellement existé, il répond par l'affirmative, mais précise aussitôt que son propriétaire a été indemnisé et a quitté Georgievka depuis longtemps.

Les anciens du village ont un point de vue différent sur l'accident.

« Les jeunes plaisantent en disant que tout va bien, mais les plus âgés constatent par eux-mêmes que cet accident est vraiment préjudiciable à la santé », explique Nadejda Dmitrievna, retraitée. « Mon mari est atteint d'un cancer. Il travaillait aux champs, et c'est probablement pour ça En fait, tous les hommes qui travaillaient aux champs sont morts. Je ne pense pas qu'il en reste un seul. Et personne n'a été indemnisé. »

Lioubov Alexandrovna et son mari, Viktor, se souviennent parfaitement de l'accident. Ils se souviennent des nouvelles annonçant que Tomsk était en sécurité, le nuage radioactif ayant disparu. Et tous les habitants de Naumovka, disent-ils, ont alors compris que « déménager » les concernait.

Mais personne n'a rien dit aux villageois. Des gens en combinaison de protection sont simplement arrivés, ont prélevé des échantillons de sol et sont repartis.

Tout se déroulait dans le silence. Les

habitants se soignaient du mieux qu'ils pouvaient : ils buvaient

beaucoup d'iode et d'alcool. Mais les médecins commenÁaient

tout de mÍme à diagnostiquer des cancers chez de

nombreuses personnes.

« Tous les jeunes hommes, sans exception, étaient

atteints du cancer », soupire Lioubov Alexandrovna. «

Certains étaient conducteurs de tracteurs, d'autres chauffeurs,

travaillant dans les champs, cultivant les champs de Saint-Georges.

Ce fut un véritable désastre rue Mitchourine : tous

les jeunes hommes sont morts, les uns aprËs les autres. Plus

tard, on a découvert qu'ils travaillaient tous aux champs.

Et maintenant, il y a beaucoup de patients atteints du cancer

à Naumovka. Nous pensons que ces événements

en sont la cause. »

Les retraités ne s'y trompent pas. En 2009, des scientifiques

de l'Institut de recherche sur le cancer de Tomsk ont publié

une étude sur l'incidence du cancer dans les villages touchés

par les retombées radioactives. Ils ont conclu que l'incidence

du cancer y était plus élevée que dans les

autres localités de la région de Tomsk. De plus,

le nombre de cas a augmenté au fil du temps : « Entre

2001 et 2006, le taux d'incidence des tumeurs malignes a été

multiplié par 1,4 par rapport aux périodes 1991-1996

et 1997-2000 », indique l'étude.

De 2006 à 2012, le géologue de Tomsk Leonid Rikhvanov

a également mené une étude détaillée

de l'impact de l'accident de l'usine chimique sibérienne

sur la santé des habitants. Il a trouvé des isotopes

de plutonium et d'uranium dans les cheveux d'enfants des villages

exposés au nuage radioactif. De plus, les concentrations

étaient deux fois moins élevées que celles

relevées dans la zone sinistrée de la centrale nucléaire

de Tchernobyl.

Alena Istomina,

Photo: Pavel Gribov.

Commentaire:

Andrey Ozharovsky, physicien nucléaire, expert du programme de sécurité des déchets radioactifs.

"L'accident a créé un nuage radioactif contenant une quantité importante d'éléments à courte durée de vie, ainsi que d'éléments transuraniens à longue durée de vie. Le principal danger concernait les personnes qui se trouvaient à l'extérieur au moment de l'accident et qui auraient pu inhaler la totalité de ce rayonnement. Les habitants de Georgievka et Naumovka, qui se promenaient lorsque le nuage est passé au-dessus de leurs villages, ont été exposés à un rayonnement interne. Ce rayonnement est bien plus dangereux que le rayonnement externe et il est pratiquement impossible à combattre.

La situation a été aggravée par l'absence de systèmes d'alerte dans la région pour alerter les habitants de leur domicile. Le mythe selon lequel les habitants auraient été rapidement prévenus au moment de l'accident persiste.

Mais la diffusion de l'information sur l'accident au journal télévisé du soir ne garantit pas son actualité. Un système d'alerte aurait permis d'atténuer l'impact sur les habitants de ces villages.

La deuxième cohorte de victimes était composée de personnes exposées aux radiations suite à la consommation de produits agricoles. Les habitants des zones habitées ont bien sûr reçu l'ordre de détruire tout ce qui poussait dans leurs jardins. On leur livrait même des pommes de terre et d'autres produits. Mais ni à l'époque ni aujourd'hui, les jardiniers n'ont caché leur indifférence à cet ordre. Certains habitants apportaient leurs légumes au marché. Naturellement, on ignorait le village d'origine des acheteurs. Les gens racontaient calmement l'incident aux journalistes. C'est compréhensible : c'était en 1993, et il fallait bien survivre. Je me souviens d'un homme qui disait : « J'ai cultivé un hectare de pommes de terre. Que vais-je jeter ? Quand j'aurai des enfants et des petits-enfants, il faudra bien les nourrir. Alors j'apporte ces pommes de terre au marché. Évidemment, si je dis que les pommes de terre viennent de Georgievka, personne ne les achètera. Alors je dis à tout le monde qu'elles viennent de Kislovka. » Or, ce sont précisément les légumes-racines qui accumulent les substances radioactives. Eh bien, ils ont mangé beaucoup de pommes de terre cette année-là. Ce n'est donc pas comme si les habitants de Tomsk n'avaient subi aucun préjudice. Une histoire circule encore à Tomsk : un habitant mécontent de Georgievka, travaillant à Seversk, aurait délibérément apporté des pommes de terre devant la centrale pour les vendre : « Voilà, les travailleurs du nucléaire, mangez vos radiations. »

Concernant les éléments radioactifs retrouvés dans les cheveux des enfants, ils ne devraient certainement pas contenir d'uranium, de plutonium ou d'autres éléments transuraniens, ni à proximité de la centrale, ni dans un rayon de 30 km. Pourtant, ils existent bel et bien, même si les études ont été menées plus de dix ans après l'accident. Plus précisément, des isotopes de plutonium 238 et 239 ont été détectés, dans des proportions allant de 4 à 10 Bq/kg. Outre le plutonium, de l'uranium a également été trouvé dans les cheveux des enfants, à des concentrations allant de 2 à 5 Bq/kg. Il s'agit de substances alpha-radioactives et extrêmement toxiques qui, même en faibles quantités, sont extrêmement dangereuses pour la santé et peuvent provoquer des cancers.

Concernant le veau à deux têtes. Premièrement, cet incident a bel et bien eu lieu. Deuxièmement, il pourrait bien sûr s'agir d'une coïncidence, d'une conjonction de circonstances sans rapport avec les radiations, mais globalement, c'est un exemple classique de biologie radioactive. Une vache gestante erre dans des champs contaminés par des radionucléides, mange de l'herbe et boit l'eau d'une flaque ou d'un lac contaminé. L'exposition du ftus aux radiations pourrait très bien se produire, entraînant des anomalies congénitales."

Le Monde, jeudi

13 mai 1993:

Le

nuage radioactif dégagé par l'explosion de Tomsk

est passé sur l'Europe du Nord (Pdf)

Science & Vie

n°909, juin 1993:

[Les remarques entre crochets sont d'Infonucléaire]

En 1991, Science & Vie faisait effectuer des mesures aux alentours de Tomsk-7. Elles révélèrent l'existence d'une grave contamination nucléaire. Récemment, une explosion libérait des matières radioactives et alertait la communauté internationale. Quelles sont les activités de cette ville secrète où les Soviétiques fabriquaient la bombe ?

Lundi 6 avril 1993. Il neigeait ce jour-là sur Tomsk-7. Un énorme complexe industriel de Sibérie... qui n'existe pas. Du moins sur le plan administratif. Ainsi, le courrier, pour y parvenir, doit être adressé à une boîte postale de Moscou, à 3 000 km de là. Pourquoi tant de mystère ? D'abord, parce que les Soviétiques cultivaient jusqu'à la manie l'art du secret. Ensuite et surtout, parce que Tomsk-7, comme une dizaine d'autres centres fantômes, représentait un maillon essentiel pour la fabrication de la bombe.

A 12 h 58, ce jour-là,

dans l'atelier 15, une réaction chimique s'est emballée

dans une cuve d'acier de 35 m3 contenant

des matières radioactives ; un mélange principalement

composé d'uranium, de plutonium et d'acide nitrique, 25

m3 en tout. Les autorités russes qui ont donné l'information

ont précisé que l'atelier fait partie de l'usine

de retraitement qui reçoit les combustibles irradiés

des réacteurs nucléaires militaires pour en extraire

l'uranium 235 et le plutonium 239, matières fissiles dont

sont faits les coeurs des armes nucléaires.

A 12 h 58, ce jour-là,

dans l'atelier 15, une réaction chimique s'est emballée

dans une cuve d'acier de 35 m3 contenant

des matières radioactives ; un mélange principalement

composé d'uranium, de plutonium et d'acide nitrique, 25

m3 en tout. Les autorités russes qui ont donné l'information

ont précisé que l'atelier fait partie de l'usine

de retraitement qui reçoit les combustibles irradiés

des réacteurs nucléaires militaires pour en extraire

l'uranium 235 et le plutonium 239, matières fissiles dont

sont faits les coeurs des armes nucléaires.

Le procédé Purex, utilisé ici, est un procédé

français, le même que celui de l'usine de La Hague,

à la pointe du Cotentin. En simplifiant, la première

étape consiste à dissoudre dans de l'acide nitrique

l'uranium et le plutonium contenus dans les barres de combustible.

On obtient une solution renfermant des nitrates d'uranium et de

plutonium, mais aussi des produits de fission très radioactifs,

comme le strontium 90 ou le césium 137 libérés

dans le combustible au moment de la réaction nucléaire

dans le coeur des réacteurs. S'y ajoutent, à l'état

de traces, des actinides provenant du bombardement des neutrons

sur certains constituants du réacteur (par exemple, le

zircalloy des gaines de combustibles se transforme en zirconium

radioactif).

L'étape suivante consiste à séparer ces différents

composés. On utilise à cet effet un solvant organique,

le tributylphosphate, ou TBP, composé qui a la propriété

d'extraire sélectivement les nitrates d'uranium et de plutonium.

Selon les indications distillées parcimonieusement par

les autorités russes, et celles recueillies sur place par

une délégation de l'Agence internationale pour l'énergie

atomique (AIEA), l'explosion du 26 avril se serait produite au

cours de la seconde étape, dans une cuve intermédiaire.

Il existe toutefois un atelier 15 dans l'usine de purification

du plutonium, qui comporte également de grands réservoirs

emplis de mélanges d'uranium et de plutonium. Simple coïncidence,

ou les Russes avaient-ils intérêt à créer

une confusion pour détourner l'attention de cette dernière

installation plus "sensible" ?

Comment expliquer l'accident ? Nous

avons essayé de le reconstituer à partir de la version

officielle. Il est parfois nécessaire

de rajouter de l'acide nitrique au cours du processus d'extraction.

Or, des réactions chimiques complexes peuvent se produire

entre l'acide nitrique et certains produits organiques présents

dans la solution - dont les Russes n'ont pas voulu donner la composition

- et provenant sans doute des solvants ou de diluants. A partir

de certaines concentrations, il faut notamment éviter que

se forme à la surface des réservoirs une pellicule

organique qui empêcherait le gaz de s'échapper par

la vanne prévue à cet effet. Pour cela, on insuffle

de l'air comprimé dans le mélange pour le brasser.

Dans le cas présent, il semblerait que l'opérateur,

pour gagner du temps, ait accéléré le processus

en versant trop vite l'acide nitrique, et que le système

d'arrivée d'air comprimé n'ait malencontreusement

pas fonctionné. Du coup, une pellicule organique s'est

formée, emprisonnant momentanément les gaz qui n'ont

pas tardé à s'échapper avec force sous l'effet

de la surpression. La vanne d'évacuation des gaz n'a-t-elle

pas fonctionné non plus, ou n'a-t-elle pas suffi ? En tout

cas, un mélange de gaz particulièrement corrosifs

a envahi le local, déclenchant un court-circuit électrique

qui a mis le feu à ce mélange inflammable et explosif.

L'explosion a été

suffisamment violente (17 bars) pour souffler une partie du toit

du bâtiment et l'un des murs de la pièce, l'onde

de choc parcourant un couloir de 100 m avant de pulvériser

un mur en briques situé à l'autre bout.

Selon les experts de l'Institut de protection et de sûreté

nucléaire français (IPSN) que nous avons interrogés,

l'explication est plausible, mais il reste encore beaucoup de

points obscurs.

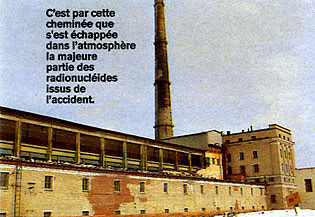

En ce qui concerne les

rejets de radionucléides, la majeure partie d'entre eux

est passée à travers le système de ventilation

de l'atelier avant de rejoindre l'atmosphère par la cheminée

d'évacuation haute de 150 m. Ce qui explique la propagation

sur une superficie qui, d'ailleurs, n'a cessé de s'agrandir

au fil des déclarations 35 km2, puis 120, et enfin 200 !

Le contenu de la cuve accidentée ne s'est pas échappé

en totalité. Le réservoir contenait initialement

8 773 kg d'uranium, 310 g (*) de plutonium, de faibles quantités

d'actinides et des traces de produits de fission. Soit une activité

totale de 559,3 curies. Dans ce type de

mixture, ce sont généralement les produits de fission,

très radioactifs, qui posent le plus de problèmes.

Là, ils avaient déjà été extraits

au cours d'une étape antérieure et, de toute façon,

le combustible traité, de qualité militaire, en

contient beaucoup moins qu'un combustible provenant d'une centrale

civile, car il séjourne moins longtemps dans le réacteur.

D'après ce qui restait

dans la cuve (à en croire les autorités russes),

on a évalué à 40 curies ce qui s'est échappé

à Tomsk-7. Pour donner un ordre de grandeur, à Tchernobyl,

ce sont 25 à 50 millions de curies qui sont parties dans

l'atmosphère... On peut se demander pourquoi, dans ces

conditions, les Russes envisagent de construire sur les lieux

de l'accident un mini-sarcophage de confinement. Et pourquoi ils

ont évacué tous les enfants pour une période

de deux mois, sans même, dans certains cas, consulter les

parents. Il subsiste encore beaucoup d'interrogations. Ce n'est

certes pas le taux de radiation ambiant qui permettra de juger

de la gravité de l'événement, étant

donné la contamination chronique qui règne dans

ces lieux.

Pour mieux comprendre ce qu'il s'y passe,

il faut faire le tour de ce gigantesque complexe, dont la création

remonte à 1954. Situé à une quinzaine de

kilomètres au nord-ouest de la ville de Tomsk, le "combinat

chimique sibérien" (Sibkhimkombinat) de

Tomsk-7, entouré d'une double rangée de barbelés,

s'étend sur plus de 20 000 hectares. Il possède

sa propre ville, Seversk, secrète également puisqu'elle

ne figure sur aucune carte. Là sont logés les ingénieurs,

les techniciens, les ouvriers et leurs familles, 107 000 personnes

en tout. Tomsk-7 regroupe toutes sortes d'installations liées

principalement à la fabrication de la bombe. Des réacteurs

plutonigènes, une usine de retraitement des combustibles

usés, des ateliers pour manipuler le plutonium, le purifier

et fabriquer des coeurs nucléaires destinés aux

armes. Et, bien sûr, des installations de stockage pour

les matières fissiles (plutonium et uranium) et les montagnes

de déchets qui ont été produits en une trentaine

d'années. En tout, 127 000 tonnes de déchets solides

radioactifs, et environ 33 millions de m3 de liquides. Il y a

également une usine d'enrichissement, où la France

a l'habitude d'envoyer depuis 1974 l'uranium recyclé qui

sort de l'usine de La Hague. C'était notamment le lieu

de destination des fûts d'hexafluorure d'uranium qui

ont coulé avec le Mont-Louis en 1985 [en 1984] (1).

Pour mieux comprendre ce qu'il s'y passe,

il faut faire le tour de ce gigantesque complexe, dont la création

remonte à 1954. Situé à une quinzaine de

kilomètres au nord-ouest de la ville de Tomsk, le "combinat

chimique sibérien" (Sibkhimkombinat) de

Tomsk-7, entouré d'une double rangée de barbelés,

s'étend sur plus de 20 000 hectares. Il possède

sa propre ville, Seversk, secrète également puisqu'elle

ne figure sur aucune carte. Là sont logés les ingénieurs,

les techniciens, les ouvriers et leurs familles, 107 000 personnes

en tout. Tomsk-7 regroupe toutes sortes d'installations liées

principalement à la fabrication de la bombe. Des réacteurs

plutonigènes, une usine de retraitement des combustibles

usés, des ateliers pour manipuler le plutonium, le purifier

et fabriquer des coeurs nucléaires destinés aux

armes. Et, bien sûr, des installations de stockage pour

les matières fissiles (plutonium et uranium) et les montagnes

de déchets qui ont été produits en une trentaine

d'années. En tout, 127 000 tonnes de déchets solides

radioactifs, et environ 33 millions de m3 de liquides. Il y a

également une usine d'enrichissement, où la France

a l'habitude d'envoyer depuis 1974 l'uranium recyclé qui

sort de l'usine de La Hague. C'était notamment le lieu

de destination des fûts d'hexafluorure d'uranium qui

ont coulé avec le Mont-Louis en 1985 [en 1984] (1).

Les deux réacteurs qui fonctionnent encore sur le site

seraient en piteux état. Ce sont des réacteurs

du même type que celui de Tchernobyl, mais de plus petite

taille. Très récemment encore, on ignorait jusqu'à

leur existence. La "centrale atomique sibérienne"

a pourtant compté cinq réacteurs, dont deux ont

été arrêtés en 1991 et un troisième

en 1992. Le démarrage du premier réacteur remonte

à 1958, immédiatement suivi par un deuxième

l'année suivante et ainsi de suite chaque année,

pour en arriver à cinq. L'évaluation de leur puissance

repose sur des déductions. Plus de 600 mégawatts-électriques

en tout (ce n'est pas impressionnant comparé aux puissances

des réacteurs civils, mais c'est largement suffisant pour

produire du plutonium militaire). On sait qu'ils comportent des

fuites, et que le taux de corrosion des métaux y est important,

grâce aux mesures que nous avions fait effectuer en 1991

dans la rivière Tom, à quelques kilomètres

de là (voir Science

& Vie n° 881). C'est là qu'aboutissent les eaux de refroidissement

de la centrale, drainées par un canal de dérivation.

Toute la région, en fait, est contaminée par les

rejets des différentes installations de Tomsk-7, qui sont

déversés sans précautions. Certains ont même

été injectés directement dans le sous-sol !

Il y en a aussi dans des réservoirs à ciel ouvert.

Pas étonnant qu'à plus de 2 km des réacteurs,

on trouvait déjà avant l'accident des taux d'irradiation

faramineux: 300 microrads/heure dans l'air et 400 microrads/heure

dans l'eau du canal, au lieu de 10 à 20 microrads/heure

- taux naturel à l'extérieur de cette région.

Tout le gibier est contaminé et contamine à son

tour les chasseurs. Ainsi. en 1990, 38 personnes se sont révélées

avoir dans le corps des niveaux de substances radioactives plus

élevés que la norme autorisée ; sept

d'entre elles durent d'ailleurs être hospitalisées.

Tomsk-7

sème la contamination nucléaire sur 200 km à

la ronde. Autour de ce combinat

sibérien, voisin de la ville du même nom, on mesurait

déjà avant l'accident des taux d'irradiation trente

fois supérieurs aux niveaux naturels.

Tomsk-7

sème la contamination nucléaire sur 200 km à

la ronde. Autour de ce combinat

sibérien, voisin de la ville du même nom, on mesurait

déjà avant l'accident des taux d'irradiation trente

fois supérieurs aux niveaux naturels.

Dernière vocation de Tomsk-7 le stockage du plutonium et de l'uranium hautement enrichis qui doivent être récupérés à l'issue du démantèlement de armes nucléaires russes (voir Science & Vie n° 907, p. 96). La population de Cheliabinsk-65, un autre centre atomique secret, gravement contaminé lui aussi, s'est mobilisée pour refuser la construction d'un centre de stockage de 20 000 m2 destiné aux matières fissiles des armes. Si bien que la deuxième installation similaire, prévue à Tomsk-7, a vu sa surface portée à 50 000 m2. Après le dernier accident, on peut supposer que la population ne déborde pas d'enthousiasme envers le projet.

(1) Les Français préfèrent faire réenrichir

en Russie l'uranium récupéré à La

Hague après retraitement, qui contient encore des impuretés,

afin de ne pas contaminer l'usine Eurodif qui reçoit de l'uranium "neuf"

issu des mines.

Jacqueline Denis-Lempereur

(*) Où est passé le plutonium

? L'Agence internationale à l'énergie atomique a

précisé qu'elle n'a récupéré

que 80 des 310 grammes de plutonium de l'usine de Tomsk 7.

Le Monde, 13 mai 1993:

Un mois après l'explosion à Tomsk,

en Sibérie, d'une cuve de produits radioactifs qui a répandu

une partie de son contenu dans l'environnement, les experts occidentaux

commencent à se faire une idée précise du

scénario de l'accident. On croyait, par exemple, le nuage

radioactif fixé sur la Sibérie. Or, dans la semaine du 12 au 19 avril,

il est passé sur la Suède.

« Nous avons pu mesurer des activités de

quelques microbecquerels, dues aux retombées de radioéléments,

constate Erich de Geer de l'institut suédois de recherche

de la défense. C'était minime, inférieur

d'au moins un million de fois aux retombées de Tchernobyl.

Mais ces traces sont la preuve qu'on ne peut aujourd'hui se livrer

à de telles activités nucléaires et cacher

un accident en espérant qu'il ne sera pas découvert

par les autres. »

Patiemment, les experts ont recueilli les informations, trié

les données, analysé les deux rapports préliminaires

rédigés par une délégation de l'Agence

internationale de l'énergie atomique de Vienne (AIEA),

qui s'est rendue sur le site le 14 avril. Puis ils ont reconstruit

la séquence des événements qui a conduit,

le 6 avril à 12h48, à la destruction partielle de

cet atelier de retraitement des combustibles pour la production

de plutonium de qualité militaire.

Pour l'Institut français de protection et de sûreté

nucléaire (IPSN), qui s'est livré à ce délicat

exercice et en a présenté, récemment, les

conclusions au Conseil supérieur de sûreté

des installations nucléaires, l'accident est vraisemblablement

consécutif à des écarts de procédure

dans la conduite de ce type d'opération. Pour bien comprendre

ce qui s'est, en principe, passé, il faut revenir sur le

procédé utilisé pour extraire le plutonium

239 de la « soupe » dans laquelle il est

contenu.

Ce procédé, connu sous le nom de Purex, est, à

quelques variantes près, analogue à celui qu'utilisent

les Américains, les Britanniques ou les Français.

Grosso modo, on dissout les matières à traiter

dans de l'acide nitrique, puis, au cours de plusieurs opérations

chimiques, on ajoute à la « sauce » divers

ingrédients (diluant, acide organique, etc.) permettant

de mieux séparer les produits, comme le plutonium, pour

les extraire plus facilement grâce à du tributyl-phosphate

(TBP).

L'accident, à en croire l'IPSN, aurait pris sa source au

cours d'une opération dite d'« ajustage »

consistant à injecter un surplus d'acide nitrique dans

une cuve de 35 mètres cubes qui contenait 25 mètres

cubes d'un mélange d'uranium (8 773 kg), de plutonium (320

g) et de divers produits de fission (césium 137, niobium

95, ruthénium 103 et 106, strontium 90 et zirconium 95).

Las, cette manoeuvre délicate ne fut pas conduite dans

les règles, ce qui est d'autant plus grave que ce surplus

d'acidification déclenche une augmentation de la pression

dans la cuve.

La réaction s'est emballée

Habituellement, ce phénomène, normal, est

contrôlé. Mais il semble, selon les informations

rassemblées par l'IPSN, que l'acide nitrique avait une

concentration deux fois trop forte, que son débit était

trop élevé et que le système d'agitation

destiné à homogénéiser la solution

n'aurait pas été mis en marche. Résultat:

la réaction s'est emballée et la vanne qui devait

évacuer l'excès de pression s'est révélée

insuffisante. Du coup, une première explosion a fait éclater

la cuve et une seconde, due à un court circuit, aurait

amplifié cet accident qui a conduit au relâchement

d'environ 7,5 % du contenu de la cuve, dont 40 grammes de plutonium.

L'essentiel de la radioactivité

rejetée dans l'atmosphère semble avoir été

de 1,4 curie sur les 22,4 curies d'émetteurs de rayonnement

alpha (essentiellement du plutonium) que contenait la cuve et

de 40 curies d'émetteurs bêta (produits de fission)

sur les 536,9 curies qui étaient présentes au moment

de l'explosion. On est loin des 2 millions de curies emportées

par les vents, en 1957, lors de l'accident de Tcheliabinsk ou des 50 millions de curies au moins

de l'explosion accidentelle de la centrale de Tchernobyl en 1986,

Il n'en reste pas moins que près de 200 kilomètres

carrés ont été contaminés dans les

environs du complexe militaro industriel de Tomsk-7, qui abrite

quelque 200 000 personnes, à une quinzaine de kilomètres

de la ville de Tomsk (500 000 habitants). Cette zone comprend

essentiellement des forêts, une centaine d'hectares de terre

agricole, et un village, Georgievka (200 habitants), situé

à 16 kilomètres du lieu de l'accident, dont les

enfants ont été, semble-t-il, évacués.

Des mesures faites par l'AIEA à des distances comprises

entre le point zéro et 20 kilomètres (la « trace »

de l'accident s'étend sur 28 km), et des calculs faits

par I'IPSN, il ressort qu'« une décontamination

hors du site n'est pas aécessaire, les débits de

dose dus aux dépôts résultant essentiellement

du niobium 95 et du ruthénium

106 [éléments à vie relativement

courte de trente cinq jours pour le premier et d'un an pour le

second]. Mais les experts de l'AIEA ont toutefois recommandé

une surveillance des dépôts de plutonium afin de

vérifier l'existence ou non d'une remise en suspension

» de cette matière [très] dangereuse en

cas d'inhalation [1/1 000

000 ème de grammes de plutonium inhalé suffit à

provoquer un cancer].

« Toutefois, ajoute le rapport de I'IPSN, les

doses dues aux dépôts dans les zones d'habitation

ne seraient pas négligeables en l'absence d'intervention.

Mais on sait peu de choses sur les mesures effectivement prises»,

pas plus que sur les niveaux d'exposition interne qu'ont subis

les travailleurs présents sur le site et les pompiers appelés

en renfort au moment de l'accident.

JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU

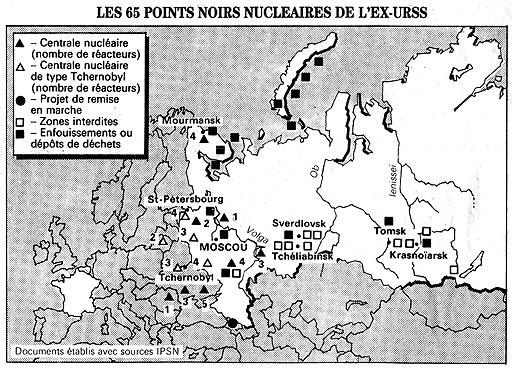

Le Journal du Dimanche, 11 avril 1993:

(Photo en couleur rajoutée par Infonucléaire)

Panique à Tomsk, en Sibérie centrale. Le réservoir de l'usine atomique qui a explosé contenait du plutonium. Nuage radioactif sur 200 kilomètres carrés. Mutisme sur le nombre de morts. Les enfants sont évacués. Voici le rapport occidental révélant les menaces que font courir les centrales de l'ex-Union soviétique à l'Europe ! Atterrant: le lac Karatchaï contient 120 millions de curies d'éléments radioactifs, cent fois plus [environs deux fois plus] que les rejets de Tchernobyl.

LES PREMIERS communiqués étaient trop rassurants. Trois jours près l'explosion qui a frappé l'usine atomique de Tomsk, l'accident, comme on le redoutait, a pris son vrai visage: c'est une catastrophe. Il y avait bien du plutonium dans la cuve pulvérisée. La panique commence à gagner les habitants de la ville et les autorités distribuent de la nourriture enrichie en iode pour parer à l'augmentation de la radioactivité. Les responsables locaux, les militaires qui règnent sur ces installations secrètes et les dirigeants de l'institut Kourtchatov qui gère le nucléaire en Russie, non seulement s'efforcent toujours de minimiser les conséquences de l'accident mais encore conjuguent leurs efforts pour dissimuler les raisons de l'explosion.

Tomsk est aujourd'hui la ville de la peur. «

Célèbre » pour ses usines chimiques secrètes

et son centre de retraitement nucléaire, elle avait appris

à vivre avec la pollution qui atteignait aussi sa rivière

Tom. Voilà trois jours, c'était la catastrophe 250

mètres cubes de gaz radioactifs s'échappèrent

dans l'atmosphère après l'explosion du réservoir

contenant du plutonium. « Fausse manoeuvre du technicien

F... », disent les enquêteurs.

Tomsk est aujourd'hui la ville de la peur. «

Célèbre » pour ses usines chimiques secrètes

et son centre de retraitement nucléaire, elle avait appris

à vivre avec la pollution qui atteignait aussi sa rivière

Tom. Voilà trois jours, c'était la catastrophe 250

mètres cubes de gaz radioactifs s'échappèrent

dans l'atmosphère après l'explosion du réservoir

contenant du plutonium. « Fausse manoeuvre du technicien

F... », disent les enquêteurs.

Chacun des responsables a son registre. Dès lors, on ne recense pas moins de trois versions « autorisées » de l'accident, le conseiller écologique auprès du Président russe les diffusant toutes les unes après les autres pour ne pas être accusé de manquer au devoir de transparence ! Mais il délivre des informations plus pessimistes que celles des dirigeants de la région de Tomsk dont il ne faut pas oublier qu'ils sont entrés en... « dissidence » politique depuis quelques semaines. Les uns et les autres ne sont d'accord que sur un seul point: l'accident est moins grave que celui de Tchernobyl dont on marquera le septième anniversaire dans quelques jours. D'après les informations recueillies à Tomsk par le Journal du Dimanche, ce point paraît exact.

Reste que cette notion de « moins grave que Tchernobyl » est une maigre consolation. D'autant qu'il paraît, hélas, désormais acquis que « l'accident » aurait fait plusieurs morts. Malgré les consignes de discrétion imposées par les autorités militaires, la nouvelle s'est répandue à Tomsk. D'après des universitaires de la ville interrogés hier par le JDD, mais qui souhaitent conserver l'anonymat, ces décès seraient dus à deux causes d'une part, les conséquences mécaniques de l'explosion, d'autre part, l'inhalation de plutonium 239 dans le bâtiment endommagé. Et peut-être à l'extérieur. Pour l'IPSN (Institut de protection et de sureté nucléaire), ces morts « de l'extérieur », s'ils étaient confirmés, auraient pu « simplement » être victimes des vapeurs acides dégagées par l'explosion. Le nombre des morts varie selon les informations, entre cinq et onze. Deux des conversations téléphoniques établies avec Tomsk et qui mentionnaient ces décès ont été interrompues brusquement.

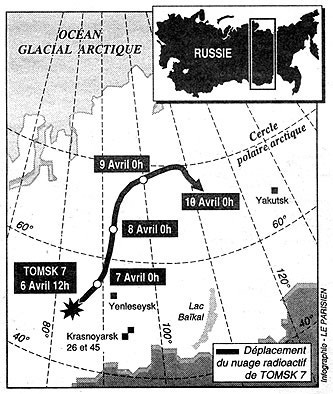

Autre certitude: le nuage toxique dont l'existence a d'abord été niée avant d'être minimisée existe bel et bien. Après avoir suivi la rivière Ob, il se dirige très lentement vers le Grand Nord sibérien et le fleuve Iénissei. Il mesure une vingtaine de kilomètres de long sur neuf kilomètres de large. Il contient de nombreux éléments radioactifs et du plutonium.

Des volontaires, près d'un millier, ont immédiatement été affectés à la décontamination de la zone, couverte de neige, la plus touchée par les rejets radioactifs. Une zone qui couvrirait une quarantaine de kilomètres carrés. Des hélicoptères dont les pilotes, comme à Tchernobyl, n'ont pas été prévenus des dangers encourus suivent la progression du nuage et sa concentration en éléments radioactifs. En raison d'une très forte contamination et de la présence de poussières de plutonium, l'accès au bâtiment où s'est produite l'explosion resterait impossible.

Le réseau d'alerte était hors d'usage

Cet accident n'est pas le premier dans le complexe Sibir où l'on retraite du combustible irradié pour des usages civils et surtout militaires. Au mois d'avril 1992, dans des circonstances mal éclaircies, une explosion avait déjà fait un mort et plusieurs blessés. La peur de la contamination et de ce qui se passe dans cette zone interdite, qui se trouve à l'extrémité de Tomsk, une ville tout en longueur sur les bords de la rivière Tom, fait partie des problèmes dont les habitants de cette ville parlent spontanément. L'été dernier, plusieurs d'entre eux, dont un professeur de français, m'avaient expliqué à quel point la population est angoissée. D'autant plus inquiète que l'accès à la zone de Tomsk-7 restait secrète, étroitement contrôlée par des militaires et des forces spéciales. Pour y pénétrer, y compris pour se rendre dans la partie habitée, il fallait des laissez-passer uniquement délivrés, après enquête, par les renseignements militaires.

Les journalistes et quelques écologistes - ils n'ont pas bonne presse dans cette ville où les vieilles statues du communisme sont toujours à leur place - affirment que les installations nucléaires déversent des éléments radioactifs dans la rivière Tom et l'un de ses petits affluents. Il est avéré, depuis plusieurs années, non seulement que la radioactivité dépasse la normale dans plusieurs zones autour de Tomsk et de l'usine Obiekt 16 où a eu lieu l'accident, mais encore que les déchets retraités y sont souvent stockés sans référence aux normes de protection généralement admises. Ce qui inquiète surtout l'entourage de Boris Eltsine, c'est la rumeur selon laquelle l'explosion a été provoquée non pas par le réchauffement malencontreux d'une cuve souterraine mais par le dépassement d'un seuil critique de concentration d'éléments radioactifs entraînant un énorme dégagement d'énergie. Une amorce de réaction nucléaire...

Au mépris de toute vraisemblance, les autorités locales ont affirmé vendredi soir que « tout danger avait disparu pour la population » et que « les capteurs de la région ne signalaient aucune radioactivité particulière hors du site touché ». Un constat qui ne rassure personne. Tous les spécialistes savent que, depuis au moins deux ans, le réseau d'alerte et de mesure installé dans la région est hors d'usage et que les appareils de transmission sont tour à tour tombés en panne, faute d'entretien et de réparations. On se fera une idée de la fiabilité des mesures locales de protection et de prévention en rappelant que, voici près de trois ans, durant l'été 1990, les études d'une équipe russo-norvégienne de la Fondation Bellona avaient révélé des taux de radio-activité très élevés dans l'Ob, le fleuve dans lequel se jette la rivière qui coule à Tomsk.

Cet accident, dans une zone et au coeur d'installations restant hors de portée de tout contrôle international et national, illustre parfaitement les méthodes et la vétusté d'une industrie nucléaire qui fut assez performante jusqu'au début des années 80 mais qui souffre désormais du manque de crédits pour cause de crise économique. A Tomsk, comme dans la plupart des sites nucléaires de l'ex-Union soviétique, on est entré dans l'ère du « nucléaire des bouts de ficelle ». Un nucléaire dangereux, même lorsque ingénieurs et responsables russes expliquent aux étrangers qu'il ne faut pas juger leurs installations « a la peinture qui s'écaille » ! Ce sont parfois les mêmes qui vantent, sérieusement, les vertus de... la vodka ou du vin rouge de Moldavie pour combattre les effets de la radioactivité

Le chantage à un million de francs !

On retrouve les mêmes problèmes de pollution radioactive permanente dans plusieurs sites russes et sibériens. Qu'il s'agisse de centres de traitement et de recherche ou de sites de stockage. A Krasnoïarsk 26, en Sibérie, où les militaires travaillent sur le plutonium destiné aux armes nucléaires, la pollution atteint des niveaux records. Elle a été dénoncée avec véhémence l'été dernier (mais sans résultat apparent) par le conseiller de Boris Eltsine pour l'écologie, Alexis Iablokov. A la télévision, M. Iablokov faisait état des émanations radioactives dangereuses du fleuve Iénissei sur plusieurs dizaines de kilomètres. Un ingénieur espagnol rencontré à Krasnoïarsk confirmait au même moment au Journal du Dimanche que, après avoir discrètement mesuré certaines zones de la région avec un compteur Geiger, il avait demandé son rapatriement et déconseillé à son entreprise de poursuivre la coopération dans la région.

Toute

la Russie, en de nombreux points, est peu à peu devenue

une « bombe radioactive à retardement ». Après

une période de coopération avec les pays qui souhaitaient

les aider... pour se protéger, les Russes deviennent de

plus en plus réticents à fournir des informations

et à travailler avec les spécialistes occidentaux.

Militaires et scientifiques s'opposant vigoureusement sur la question.

Voici quelques jours, à la réunion de Berlin consacrée

à l'utilisation des fonds internationaux débloqués

pour améliorer la sécurité du nucléaire

dans l'ex-Europe de l'Est (voir notre interview de Jacques Attali),

les Russes étaient absents.

Toute

la Russie, en de nombreux points, est peu à peu devenue

une « bombe radioactive à retardement ». Après

une période de coopération avec les pays qui souhaitaient

les aider... pour se protéger, les Russes deviennent de

plus en plus réticents à fournir des informations

et à travailler avec les spécialistes occidentaux.

Militaires et scientifiques s'opposant vigoureusement sur la question.

Voici quelques jours, à la réunion de Berlin consacrée

à l'utilisation des fonds internationaux débloqués

pour améliorer la sécurité du nucléaire

dans l'ex-Europe de l'Est (voir notre interview de Jacques Attali),

les Russes étaient absents.

L'été dernier, dans le cadre d'une coopération pourtant officielle, des experts de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire français (IPSN), munis de toutes les autorisations, se sont rendus dans la région de Tchéliabinsk pour y effectuer des mesures, des prélèvements et des observations en compagnie de scientifiques russes. Bien qu'accompagnés du responsable de l'Académie des Sciences de l'Oural, les quatre Français se sont vu interdire l'accès de plusieurs zones par des policiers et des militaires qui avaient reçu des ordres précis à leur sujet. Dans les zones contaminées qu'ils ont pu cependant parcourir, nos représentants ont prélevé une série d'échantillons de terre, d'eau et de végétaux qui devaient être analysés à Paris ainsi que le prévoyaient les accords de coopération. Mais, à l'aéroport de Moscou, la délégation française était « attendue » ; nos scientifiques se sont vu signifier l'interdiction d'emporter leurs échantillons. Lesquels, depuis, attendent un feu vert improbable des militaires russes dans les locaux de l'ambassade et finiront, peut-être, par rallier Paris par la valise diplomatique.

Doses contaminantes estimées « a minima »

Au cours de la dernière réunion avec leurs homologues russes, les spécialistes nucléaires français s'étaient vu proposer un surprenant marché « Si vous ne nous versez pas immédiatement un million de francs, nous cessons toute collaboration scientifique avec vous. » Les choses en sont restées là, la France ayant refusé cet étonnant chantage.

Il y a un an, une commission du ministère

de l'Industrie russe a publié un consternant rapport sur

la pollution radioactive de cette région qui entoure ce

complexe Mayak au nord

de Tcheliabinsk. Cette zone de plusieurs dizaines de kilomètres

carrés est décrite ainsi : « Une concentration

extrême de déchets radioactifs (plus de 37 millions

de milliards de becquerels, soit un milliard de curies [Erreur

de calcul]) sur un territoire limité. Les bassins d'eaux

de surface sont contaminés (de l'ordre de 4,4 milliards

de becquerels, soit 120 millions de curies) et les eaux souterraines

communiquent avec les ystème hydrographique ouvert du bassin

de l'Ob... »

Pas besoin d'être expert nucléaire pour comprendre

que ces chiffres sont énormes, que cette région

est très polluée et que la pollution est plus grave...

qu'autour de Tchernobyl. D'autant plus que les experts officiels

expliquent que « la situation est réellement catastrophique

dans la région du complexe Mayak ». Ils précisent

que toutes « les doses citées sont estimées

a minima » et laissent entendre qu'on ne leur a pas tout

dit et qu'ils n'ont pas pu tout mesurer ou évaluer !

De ces vingt trois pages de rapport se dégage une image

effarante, cumulant les effets de l'explosion de 1957 affectant,

comme à Tomsk, des réservoirs d'effluents liquides

hautement radioactifs et du déversement permanent, à

ciel ouvert, de centaines de milliers de tonnes de déchets

solides et liquides. Les déversements se poursuivent actuellement.

A tel point qu'il est impossible de rester plus de quelques minutes

au bord du lac Karatchaï sans courir des risques mortels.

Ce lac contient 120 millions de curies d'éléments

radioactifs, soit cent fois [environs deux fois] plus que ce qui

a été rejeté par l'accident de Tchernobyl...

Quand les eaux baissent, les vents transportent au loin les poussières

radioactives desséchées qui contiennent du césium

137 et du strontium 90. Une partie de ces poussières se

dépose dans une zone déjà contaminée,

estimée à 25 000 kilomètres carrés,

tandis que le reste monte en altitude avant de se déposer

ailleurs dans le monde, essentiellement en Europe occidentale,

particulièrement dans les pays scandinaves. « Près

de 500 000 personnes, explique le rapport, ont été

exposées à un taux d'irradiation élevé

parmi lesquelles seules 18 000 ont été déplacées

vers de nouvelles résidences. » Sur les malformations

à la naissance, sur l'augmentation des taux de cancer,

sur les enfants qui naissent, sans cerveau, quelques scientifiques

racontent des horreurs. Ils ajoutent que des quantités

étonnantes de pollution partent dans l'atmosphère.

Le

lac Karachaï, à noter, le champ cultivé au

premier plan de la photo.

Le

lac Karachaï, à noter, le champ cultivé au

premier plan de la photo.

Au cours de leur séjour dans la zone contaminée, les experts français de l'IPSN ont constaté que les pollutions s'amplifiaient et, surtout, que les mesures de protection étaient inefficaces. Leur inquiétude est que les lacs s'assèchent, découvrant des sédiments radioactifs dont la concentration pourrait devenir critique, et dont les poussières seraient entraînées par les vents, provoquant une pollution permanente de l'atmosphère. La plupart des accidents potentiels et des pollutions permanentes sont aussi une menace pour d'autres pays occidentaux.

Dans un rapport établi en décembre 1992, l'IPSN dresse un sombre bilan de l'état atomique de la Russie et se montre très pessimiste sur les risques liés au maintien en activité des réacteurs RBMK, de même type que celui qui a explosé à Tchernobyl. Les auteurs expliquent « Si l'accident avait été initialement analysé comme le résultat d'importantes violations des procédures de conduite, on considère aujourd'hui que les caractéristiques du réacteur et les choix de conception sont à la source même de la catastrophe. Même si l'action des opérateurs a été largement inadéquate (...) les principales faiblesses de conception des réacteurs RBMK résident essentiellement dans les caractéristiques physiques du coeur et du système de protection, d'autre part dans le circuit de refroidissement et dans le confinement. D'autres problèmes, comme la résistance aux agressions, ne sont malheureusement pas spécifiques des réacteurs RBMK (...) Bien d'autres points délicats affectent la sûreté de ces réacteurs : peu de redondance sur les dispositifs de secours, instrumentation de qualité incertaine, qualité médiocre des montages, etc. »

Quatre réacteurs arrêtés faute d'électricité

Pour protéger la Russie et l'Europe, il faudrait arrêter ces réacteurs. Lesquels souffrent désormais, on l'a dit, de la dégradation de la situation économique et de la fuite à l'Ouest des meilleurs ingénieurs. Par manque de formation, par réflexe de fierté de plus en plus marqué, par souci de faire monter les enchères et de soutirer de l'argent aux pays occidentaux, les responsables des centrales font de plus en plus la sourde oreille aux conseils.

Une autre preuve de la fragilité des centrales a été à nouveau administrée, au début du mois de février, à la suite d'un violent orage sur la péninsule de Kola, dans le nord de la Russie près de la Norvège. Quatre réacteurs de la centrale de Polyavarni Zori ont dû être arrêtés en catastrophe... faute d'électricité. Pendant plusieurs minutes, leur système de refroidissement n'a pas fonctionné. Les responsables de la centrale sont passés tout prêt d'un « incident [accident] majeur », semblable à celui de Tchernobyl.

Face aux Dr Folamour, le pouvoir impuissant

A ce premier tableau des dangers, il faut ajouter tous les centres de retraitement du combustible nucléaire qui ne fonctionnent pas mieux que celui de Tomsk, les zones de déchets dont le gardiennage a parfois simplement disparu, les sous-marins nucléaires qui « pourrissent » dans la région de Mourmansk et dans d'autres ports du nord de la Russie, les réacteurs ou les déchets immergés et les armes nucléaires qui se dégradent lentement faute d'entretien. Cela commence, notamment en Ukraine et au Kazakhstan, avec une corrosion par les carburants des fusées et cela se poursuit avec une autre corrosion due à la radioactivité.

Murés dans leurs certitudes tandis que d'autres ne pensent plus qu'à monnayer à l'étranger soit leurs connaissances soit leur coopération, les militaires du nucléaire et de nombreux ingénieurs du complexe militaro-industriel ne parviennent pas à acquérir une culture de sûreté. Ils restent persuadés, comme au « bon vieux temps », quand ils n'étaient pas contraints à bricoler par la débâcle économique, qu'ils seront toujours capables de maîtriser le diable nucléaire.

Le plus dramatique est que le pouvoir politique déliquescent, malgré sa conscience du danger au plus haut niveau, n'a plus les moyens de contraindre ses Docteur Folamour à changer d'attitude. Inéluctablement, la Russie est devenue la plus grande poubelle nucléaire du monde.

Claude-Marie Vadrot

Le Parisien, vendredi 9 avril 1993:

Quarante huit heures après l'accident

de l'usine de retraitement de combustibles irradies de la ville

sibérienne de Tomsk, la situation reste confuse si l'on

en croit les déclarations officielles contradictoires concernant

les conséquences « sérieuses »

de l'explosion thermochimique, qui a projeté dans l'atmosphère

des matières radioactives contenant de l'uranium 238 et

du plutonium 239. Ainsi, après avoir révélé

la formation d'un important nuage radioactif qui, à 2 000

m d'altitude et à 40 km/h, aurait épargné

la ville de Tomsk pour se diriger vers celle de Ienisseik, la

Défense civile sibérienne démentait hier

l'existence d'un tel nuage.

Les autorités minimisent l'incident

De son côté, le Comité d'Etat pour le contrôle de l'énergie atomique et le ministère russe de l'Energie atomique annonçaient, eux, qu'aucune trace du nuage radioactif n'avait été retrouvée, aussi bien dans l'atmosphère qu'au sol. En revanche, des spécialistes proches du Comité d'Etat pour les situations d'urgence assuraient que la zone contaminée par la radioactivité est d'environ 200 km2, mais est inhabitée, à l'exception du village de Gueorguevka, situé à 22 km du lieu de l'accident et où résident... vingt habitants.

Les

spécialistes occidentaux s'interrogent toujours sur le

degré de radioactivité du nuage qui survole la taïga.

Ils ne savent pas encore à quel endroit de la chaîne

du retraitement des combustibles irradiés pour l'extraction

du plutonium se trouvait la cuve d'acide nitrique qui a explosé,

ni même les raisons de cet accident. Les quantités

d'uranium, de plutonium et de produits de fission dégagés

peuvent donc être très variables.

Les

spécialistes occidentaux s'interrogent toujours sur le

degré de radioactivité du nuage qui survole la taïga.

Ils ne savent pas encore à quel endroit de la chaîne

du retraitement des combustibles irradiés pour l'extraction

du plutonium se trouvait la cuve d'acide nitrique qui a explosé,

ni même les raisons de cet accident. Les quantités

d'uranium, de plutonium et de produits de fission dégagés

peuvent donc être très variables.

Inquiétude des riverains

Ainsi, après avoir joué la transparence dans les premières heures d'un accident nucléaire, évalué dans un premier temps comme « le plus grave depuis Tchernobyl », les experts russes minimisent un « incident » que la télévision centrale de la C.E.I. expose, elle, pourtant, au grand jour. Il est vrai que, selon les révélations de la presse écrite, plus de 130 000 tonnes de déchets radioactifs durs et 33 millions de mètres cubes de déchets radioactifs liquides sont stockés à Tomsk-7, dans des dépôts situés à une dizaine de kilomètres seulement de la rivière Tom. De quoi effrayer les dizaines de millions d'habitants voisins des onze cités secrètes nucléaires que compte la Russie.

Gilles Bourgogne

Science & Vie n°881, février 1991:

De méchants bruits couraient sur la centrale nucléaire secrète de Tomsk. Nous avons prélevé sur place des échantillons de terre que nous avons fait analyser. Les résultats sont inquiétants !

I1 est rare qu'un pays crie sur les toits que

ses réacteurs nucléaires produisent du plutonium

destiné à un usage militaire. Mais, en Union Soviétique

on le tait plus qu'ailleurs, Au point qu'il a fallu un article

du journal Izvestia pour que le grand public apprenne,

le 3 mai 1990, l'existence d'un site nucléaire près

de Tomsk, une ville de 500 000 habitants, au coeur de la

Sibérie. Selon cet article, ces réacteurs approvisionneraient

en énergie un énorme complexe chimique. Mais nulle

mention, tout de même, de la vocation militaire de la ville

secrète et fermée, baptisée Tomsk-7, située

à 20 km au nord de la ville du même nom, dont les

réacteurs ont pourtant été construits au

début des années 1950.

Aujourd'hui, le langues se délient. Les conseillers municipaux

de Tomsk affirment que les cinq réacteurs, qui seraient

du même type que ceux de Tchernobyl, ne se contentaient

pas de fournir de l'électricité mais aussi du plutonium

- ce qui explique qu'aucun étranger n'ait été

autorisé à pénétrer dans la ville

(Tomsk-7 ne figure d'ailleurs sur aucune carte). Le récent

rapport de deux scientifiques américains, Cochran et Norris,