Voir le reportage

de l'époque sur

Youtube.

Voir le reportage

de l'époque sur

Youtube.[Le 31 octobre 1952] une première expérience

(nom de code « Mike ») a prouvé la justesse de la théorie

de la réaction thermonucléaire : il y a eu fusion

des isotopes d'hydrogène, libérant une incroyable

quantité d'énergie. Le souffle a littéralement

pulvérisé l'île d'Elugelab, dans le Pacifique,

large d'un kilomètre et demi.

Voir le reportage

de l'époque sur

Youtube.

Voir le reportage

de l'époque sur

Youtube.

On estime que la détonation équivaut

à celle de dix millions de tonnes (ou dix mégatonnes)

de TNT. Elle est donc presque mille fois plus forte que celle

d'Hiroshima. Cependant, le système n'est pas opérationnel

tel quel. Il a fallu, en effet, une machine réfrigérante,

plus grande qu'une maison à un étage et pesant soixante

cinq tonnes, pour conserver l'hydrogène à l'état

liquide avant la détonation. On met donc une nouvelle bombe

plus puissante - et plus perfectionnée - à l'étude.

Le 1er mars 1954, on se sert de l'isotope d'hydrogène sec

appelé deutérure de lithium 6 - ce qui signifie

que le système peut fonctionner sans réfrigération

- pour faire exploser « Bravo », une bombe de quinze mégatonnes, soit une fois

et demie plus puissante que Mike. Pourtant, ce n'est pas la puissance

de cet engin qui compte. Mike était encombrant, difficilement

adaptable à des fins militaires. Bravo est une arme pratique,

qui peut être lâchée d'un avion ou expédiée

par missile.

Mais, finalement, le plus important c'est

que Bravo va faire comprendre au monde entier le danger des retombées

radioactives et ce non à cause de sa puissance, mais à

cause d'un léger changement météorologique.

Bravo explose à la surface de l'atoll de Bikini, dans les

îles Marshall, pulvérisant des millions de tonnes

de corail qui sont aspirées par l'énorme boule de

feu qui se transforme en un gigantesque nuage blanc. A mesure

que celui-ci grandit, le vent assez violent change de direction

pour souffler de quelques degrés plus à l'est :

le nuage de retombées parcourt rapidement l'océan

Pacifique et, sous l'effet de la pesanteur, les particules de

corail radioactives commencent à redescendre sur une zone

en forme de cigare de onze mille kilomètres carrés.

Le nouveau chemin des retombées passe directement au dessus

d'un certain nombre d'îlots habités des îles

Marshall, dont la population se trouve exposée à

des radiations allant jusqu'à 175 rem.

Mais, finalement, le plus important c'est

que Bravo va faire comprendre au monde entier le danger des retombées

radioactives et ce non à cause de sa puissance, mais à

cause d'un léger changement météorologique.

Bravo explose à la surface de l'atoll de Bikini, dans les

îles Marshall, pulvérisant des millions de tonnes

de corail qui sont aspirées par l'énorme boule de

feu qui se transforme en un gigantesque nuage blanc. A mesure

que celui-ci grandit, le vent assez violent change de direction

pour souffler de quelques degrés plus à l'est :

le nuage de retombées parcourt rapidement l'océan

Pacifique et, sous l'effet de la pesanteur, les particules de

corail radioactives commencent à redescendre sur une zone

en forme de cigare de onze mille kilomètres carrés.

Le nouveau chemin des retombées passe directement au dessus

d'un certain nombre d'îlots habités des îles

Marshall, dont la population se trouve exposée à

des radiations allant jusqu'à 175 rem.

Aussitôt, c'est la panique et l'évacuation. C'est

la première catastrophe officielle concernant les retombées.

La CEA [américain] pense cependant pouvoir maîtriser

ses effets sur le plan politique, car les victimes se trouvent

probablament assez loin des Etats-Unis pour que l'on évite

l'esclandre. Le 12 mars, la CEA publie un communiqué de

presse sur l'explosion de Bravo, mémorable pour son caractère

elliptique, voire délibérément mensonger :

« Au cours d'une expérience atomique de pure

routine [comme si l'on pouvait considérer comme parfaitement

banale la première bombe H d'un format maniable] 236 habitants

ont été évacués des atolls voisins

[...] comme cela avait été prévu, par mesure

de précaution [laissant entendre que la chose avait été

« prévue » avant que le vent ne tourne].

Ces personnes ont été, par inadvertance, exposées

à certaines radiations [on estime sans doute que l'adjectif

indéfini « certaines » suffit à

désigner la

dose considérable de 175 rem.]. Il n'y a pas eu de

brûlures [c'est faux, il y en a eu beaucoup, ainsi que d'autres

troubles]. Aux dernières nouvelles, tout le monde se porte

bien [comme si l'on pouvait déjà savoir, après

les crises de vomissements et de diarrhées, comment les

choses vont évoluer]. » En fait, on fera, plusieurs

années plus tard, une étude médicale très

poussée sur la santé des enfants victimes de Bravo :

elle révélera des cas de croissance retardée,

une épidémie de dérèglements thyroïdiens

et un cas de leucémie.

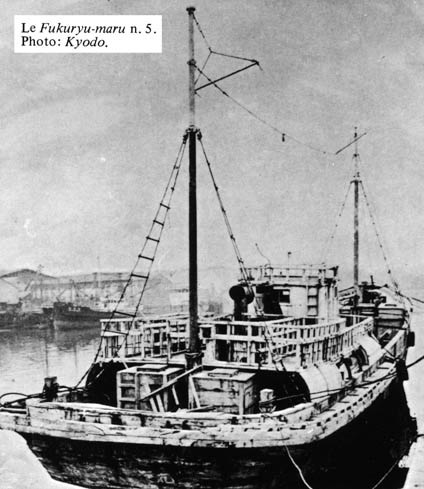

La CEA est manifestement persuadée que ses affirmations

fallacieuses ne feront l'objet d'aucune enquête publique ;

les îles Marshall ne sont pas le Nevada ! Malheureusement

pour elles, une forte pluie de retombées a touché

un thonier japonais, le

Dragon chanceux [Fukuryu Maru n°5],

qui au moment de l'explosion se trouvait à l'est de l'île

de Bikini, juste en dehors de la zone dite « dangereuse ».

[Le

bilan réel des six tirs de la série Castle (1

mars-14 mai 1954, pour un total de 45 Mt) est longtemps resté

ignoré, caché dans les livres de bord des 992 thoniers

touchés directement ou indirectement (contamination de

la mer) par les retombées des explosions. Il était

aussi enregistré dans les rapports médicaux des

marins, dans les registres des associations de pêcheurs,

et la mémoire des quelque 20 000 marins victimes de ces

essais... voir texte suivant]

Quand le Dragon chanceux regagne Yaizu, son port d'attache,

à quelque deux cents kilomètres au sud-ouest de

Tokyo, presque tous les vingt trois membres de l'équipage

souffrent d'une forme quelconque de troubles dus aux radiations.

La mésaventure de ces pêcheurs déclenche

une vague de protestations japonaises contre les expériences

atomiques. Les autorités nippones sont obligées

de détruire d'énormes quantités de poisson.

Photo: Kyodo. L'inspection

du thon au compteur Geiger pour détecter et mesurer la

radioactivité, dans le port de Yaizu. On dut jeter le thon

et autres poissons rapportés par le Fukuryu maru.

Un total de 683 bateaux japonais furent reconnus comme contaminés

par les radiations et 457 tonnes de thon et d'autres poissons

furent jetées.

Photo: Kyodo. L'inspection

du thon au compteur Geiger pour détecter et mesurer la

radioactivité, dans le port de Yaizu. On dut jeter le thon

et autres poissons rapportés par le Fukuryu maru.

Un total de 683 bateaux japonais furent reconnus comme contaminés

par les radiations et 457 tonnes de thon et d'autres poissons

furent jetées.

Six mois plus tard, un des marins, âgé

de trente neuf ans, succombe.

Kuboyama est

considéré comme la première victime de la

bombe à hydrogène et du tir d'essai Castle Bravo.

Kuboyama est

considéré comme la première victime de la

bombe à hydrogène et du tir d'essai Castle Bravo.

L'un des médecins japonais avance trois hypothèses

à ce décès (1) une hépatite sérique,

causée par une transfusion de sang ; (2) une dégénérescence

du foie occasionnée par les débris d'autres cellules

sensibles à la radioactivité détruites par

l'irradiation ; (3) une lésion directement due à

l'irradiation. Le ton des protestations monte. Les Etats Unis

acceptent la responsabilité de l'accident et par l'entremise

de leur ambassadeur au Japon remettent à la veuve un chèque

d'un million de yens (environ 3 800 dollars).

Extrait de "Les barons de

l'atome",

Peter Pringle - James Spigelman, Le Seuil, 1982.

[Photos rajoutées par Infonucléaire]

Le 1er, mars 1954 restera pourtant le

jour à marquer d'une pierre noire pour les projets d'Eisenhower

et de l'AEC. Une séquence néfaste commence, qui

va troubler la croisade atomique pacifique prêchée

à New York moins de trois mois auparavant. À 6 h

45, heure locale de l'atoll de Bikini, vient d'avoir lieu le tir

Bravo, le premier de la série Castle des essais de bombe

H programmée par l'AEC. Il s'agit de se prouver et de montrer

aux Soviétiques que l'Amérique dispose de bombes

H opérationnelles. Le 25 février, les prévisions

météorologiques à cinq jours étant

favorables aux différentes altitudes où le panache

allait se déployer, la décision a été

prise de tirer le 1er, mars, «si les conditions se maintiennent

». La veille du tir, à 11 heures, le groupe de travail

de Bravo D1 prédit qu'il n'y aura pas de retombées

significatives sur les îles Marshall habitées. La

météo de 18 heures prévoit des vents moins

favorables ; des retombées sur les atolls d'Enewetak et

Ujelang sont en vue. À minuit, les vents ont encore tourné

et c'est l'atoll de Rongelap qui est sur la trajectoire de la

couche à 6 000 m. Bikini et Eneman seront probablement

contaminés. À 4 h 30, « pas de changements

significatifs », les navires et patrouilles aériennes

étant positionnés ainsi que les relais radio, la

décision de tir est finalement maintenue. À 6 h

45, le signal est envoyé et l'engin explose, libérant

une énergie de 15 Mt, le double de celle prévue.

Un cratère de 1,6 km de diamètre d'une profondeur

de 60 m en son centre s'est formé dans le corail sous l'îlot

artificiel au nord-est en bordure d'atoll où a été

placée la charge 23.

Quelques heures plus tard Rongelap et Utirik subissent des retombées

importantes. Leurs populations, quelques centaines de personnes,

ont le temps de recevoir des doses respectivement de 2 Sv et 0,2

Sv, avant d'être évacuées pour trois ans 24... Passé ce

délai, bien que le niveau de contamination résiduelle

y soit encore élevé, elles seront rapatriées

sur la terre de leurs ancêtres où elles font l'objet

d'un suivi médical particulier. En mai 1985, à leur

demande, les trois cents habitants de Rongelap, excédés

par les maux et craintes dus à la radioactivité

de la chaîne alimentaire, seront transférés

par Greenpeace (à bord du Rainbow Warrior, coulé

le 10 juillet suivant par les services secrets français)

sur l'atoll de Kwajalein, distant de 180 km. En 1986, les États-Unis

consentiront une compensation de 150 millions de dollars aux habitants

des îles Marshall, pour solde de tout compte.

La tragédie du thonier japonais Fukuryu Maru 5 (Lucky

Dragon 5) et de son équipage est connue : croisant à

160 km de Bikini (dans le périmètre interdit mais

se croyant protégé par la distance), il est recouvert,

quelques heures après l'explosion, par une couche de poussière

blanche. Comme à leur habitude, des centaines de thoniers

pêchent dans les eaux poissonneuses des îles Marshall,

un vrai paradis. Ces bateaux hauturiers d'une centaine de tonnes,

conçus pour des campagnes de plusieurs mois, sont servis

par des équipages d'une vingtaine d'hommes, à l'époque

en majorité des hommes jeunes qui avaient remplacé

les marins morts au combat durant la guerre. Les veilles radio

sont permanentes. Dans la matinée, le radio du Kouseï

Maru 2, Yamashita Shoïchi, intercepte un court message

du Fukuryu Maru rapportant que « le navire est

recouvert d'une sorte de cendre extraordinairement fine, blanche

comme de la neige ; l'équipage s'affaire au nettoyage ».

Quelques jours plus tard, le radio du Daï Maru 7, Daikoku

Toubeï, reçoit un appel à l'aide de Kuboyama

Aïkichi, le radio du Fukuryu Maru 5 (qui mourra six mois

plus tard emporté par les radiations internes), appel que

Daikoku répercute vers tous les bateaux dans la zone -

« tout l'équipage est malade, souffrant de diarrhée

sévère. S'il vous plaît, pouvez-vous nous

avoir des médicaments ? ». Le 14 mars, le Fukuryu

Maru 5 est de retour dans son port d'attache de Yaïdu.

L'équipage est diagnostiqué souffrant du mal aigu

des rayons. Le 16, la nouvelle fait le tour du japon, puis se

répand dans le monde entier. Le scandale est considérable,

que tous vont s'ingénier à contenir, Américains,

autorités japonaises et même les pêcheurs irradiés,

chacun avec des raisons bien particulières.

La conséquence en

est que le bilan réel des six tirs de la série Castle

(1 mars-14 mai 1954, pour un total de 45 Mt 25) est longtemps

resté ignoré, caché dans les livres de bord

des 992 thoniers touchés directement ou indirectement (contamination

de la mer) par les retombées des explosions. Il était

aussi enregistré dans les rapports médicaux des

marins, dans les registres des associations de pêcheurs,

etc. La mémoire du destin des quelque 20 000 marins victimes

de ces essais se serait perdue sans l'obstination d'un homme,

Yamashita Masatoshi. Au début des années 1980, il

a créé une petite association, le Bikini Atoll Incident

Investigation Group, qui s'est donné la mission de révéler

la dimension inouïe de cette affaire. Il

a rassemblé les résultats de sa longue quête

de vérité et de justice dans un film documentaire,

présenté en 2004 à l'occasion du cinquantième

anniversaire de cette troisième tragédie atomique

japonaise 26.

Une information irréfutable sur la cause des maux qui ont

accablé ultérieurement les marins a été

fournie par le navire de recherche que le gouvernement japonais

a dépêché deux mois plus tard dans la zone.

Les poissons pêchés et rassemblés sur le pont

étaient si radioactifs qu'on pouvait croire avoir affaire

aux retombées elles-mêmes. La situation devint si

dangereuse pour l'équipage tant l'eau était contaminée

que la mission fut interrompue. Pendant ce temps-là, la

pêche continuait, les marins se douchant à l'eau

de mer et se nourrissant exclusivement de poissons frais 27! Les témoignages

sont terribles. Le sort des hommes est, trente ans avant, identique

à celui de nombreux liquidateurs de Tchernobyl. Ils sont

rentrés au port souffrant de nausées et parfois

d'hémorragies internes, marqués par le bronzage

atomique ou par des radiodermites étendues, ayant perdu

leurs cheveux... Apparemment rétablis, ils ont mené

leur vie, une vie raccourcie de vingt à trente ans par

rapport à la moyenne nationale, et bien plus encore si

l'on considère l'espérance de vie de ces populations

de pêcheurs à la santé insolente et à

la longévité légendaire.

Portrait d'un membre de l'équipage du

bateau de pêche DaiGo Fukuryu Maru (Lucky Dragon n°

5). Hitoshi Yamada

Portrait d'un membre de l'équipage du

bateau de pêche DaiGo Fukuryu Maru (Lucky Dragon n°

5). Hitoshi Yamada

Les causes de décès les plus fréquentes sont

les cancers (une cinquantaine de fois la proportion nationale

dans cette classe d'âge) et les infarctus. Aucun rapport,

ni de la CIPR 28

ni plus tard de I'UNSCEAR, ne fait état d'un quelconque

intérêt pour cette cohorte exceptionnelle, 20 000

hibakusha 29, passée au

compte des pertes et profits de l'énergie atomique. La

« science des radiations» de l'ONU et la « radioprotection

internationale» autoproclamée n'ont eu cure (en dépit

du scandale mondial) de l'existence d'un problème de leur

ressort ni de la réalité humaine dont il était

lourd.

Comme les cancers de la thyroïde de Tchernobyl et de Fukushima

servent d'arbre cachant la forêt des séquelles sanitaires

de ces désastres, réduire la question des dommages

sanitaires des retombées de Castle Bravo et des

tirs suivants au seul bilan du Fukuryu Maru 5 30 a conféré

un caractère exceptionnellement limité à

cet «incident» - lequel, de plus, aurait été

évité (selon les Américains qui ont trouvé

là une faille juridique à exploiter) si le bateau

avait été conduit en dehors de la zone interdite.

L'équipage du Fukuryu Maru 5 était le plus

gravement atteint et le navire a regagné son port d'attache

le premier. Les projecteurs se sont alors braqués sur lui.

Qui aurait eu intérêt

à élargir le scandale aux 991 autres thoniers touchés

durant ces semaines tragiques ? Les Américains ? Évidemment

non. Le gouvernement japonais ? Non et pour plusieurs raisons

: sa faiblesse politique, sa disposition favorable à l'option

de l'énergie atomique et l'importance du secteur de la

pêche du thon dans l'économie du pays. Les équipages,

dont la plupart des matelots et officiers sont jeunes ? Avec des

signes cliniques réversibles à court terme, attirer

l'attention sur eux les aurait marqués hibakusha, et

ils n'auraient pu que difficilement trouver à se marier

ou, s'ils l'étaient déjà, ce serait leur

progéniture qui aurait été ostracisée

; la reprise la plus rapide possible du business as usual,

c'est-à-dire sans suspicion quant à la qualité

des prises, représentait une raison supplémentaire,

économique.

Les complices (du côté de ceux qui savaient) de cette

supercherie ne sont évidemment pas les mêmes que

ceux qui orchestreront, plusieurs décennies après,

le déni des conséquences sanitaires de Tchernobyl

et Fukushima. Cependant, tous, à cette époque comme

une ou deux générations plus tard, traitent ces

problèmes comme s'il serait blasphématoire d'incriminer

les radiations dans les effets sanitaires observés, dès

lors qu'une autre cause « plausible » peut être

avancée. Et si cela n'est pas possible, alors il faut ignorer

ou, si nécessaire et en dernier ressort, nier la réalité

des effets.

Extrait de : La comédie atomique: L'histoire occultée

des dangers des radiations

Yves Lenoir, La Découverte, 2016.

[Photos rajoutées par Infonucléaire]

23 DEPARTMENT OF DEFENSE, US Atmospheric

Nuclear Weapons Tests, Castle Series 1954 », 1982, chapitre

4 ( Bravo Test «).

24 ACHRE, Final Report, op. cit., chapitre 12.

25 Les retombées de ces tirs (qui ont eu lieu au sol ou

sur barge) sont de l'ordre de dix fois celles de Tchernobyl et

sans doute d'une centaine de fois celles de Fukushima. Elles se

sont diluées dans l'océan.

26 The Dead Sea. Testimony of the Victims from the «

Sea of Death », 50 years on, Nankaï Broadcasting,

70 mn, 2004.

27 Les contrôles des prises par les autorités portuaires

cessèrent par décret en décembre 1954. II

est vrai qu'un médecin expert de l'AEC, Gordon Dunning,

avait affirmé depuis le début que les thons pêchés

par le Lucky Dragon devraient être considérés

comme sûrs pour une consommation illimitée ».

28 Excepté un alinéa (214) du rapport The Biological

Basis for Dose Limitation in the Skin (Annals of the ICRP,

vol. 22, n° 1, 1991), dont les onze lignes décrivent

les différents types de blessures cutanées observées

chez les marins du Fukuryu Maru 5 et les habitants de Rongelap.

Le rapport d'ACHRE (op. cit.) y consacre neuf lignes, soulignant

son impact dans la controverse sur les essais.

29 Des bateaux de pêche d'autres nationalités sillonnaient

très probablement les parages. À ma connaissance,

aucune donnée les concernant n'a jamais été

publiée. Les limites de la curiosité des radioprotecteurs

sont de beaucoup inférieures à celles des doses

qu'ils recommandent de ne pas dépasser.

30 Un mort du fait d'une hépatite (version officielle américaine)

contractée lors d'une des multiples transfusions nécessaires

pour tenter de le maintenir en vie, et le reste de l'équipage

remis sur pied après un séjour de l'ordre d'une

année à l'hôpital (quand même).

Le 4 janvier 1955, le gouvernement japonais a échangé des notes officielles avec le gouvernement américain au sujet d'une compensation, parvenant à un règlement politique entre eux pour 2 millions de dollars de compensation de la part de ce dernier en échange du fait que le Japon ne cherchait pas à tenir les États-Unis légalement responsables.

Après cela, le gouvernement japonais a mis fin à toute enquête plus approfondie sur l'incident et n'a versé qu'une somme dérisoire en compensation aux propriétaires des bateaux de pêche exposés (mais pas aux équipages) pour couvrir les pertes qu'ils avaient subies, comme le fait d'avoir dû se débarrasser thon contaminé. Aucune mesure corrective n'a été prise concernant les dommages sanitaires subis par les équipages des navires exposés. Le fait qu'un total d'environ 1 000 navires avec des membres d'équipage compris entre 10 et 20 000 personnes aient été exposés à des retombées radioactives a été enterré et oublié, banalisé dans l'esprit du public au profit d'un incident impliquant uniquement le malheureux Fukuryu Maru 5. [lire la suite]

Bikini: 50

Years of Nuclear Exposure

Le 1er

mars 1954, à 3 h 40, vingt-trois pêcheurs japonais

se trouvaient à bord d'un bateau de pêche, le Fukuryu

Maru n°5. Ils étaient occupés à pêcher

au milieu du Pacifique à environ 167 kilomètres

au nord-ouest de l'atoll de Bikini, champ de tir de l'armée

américaine, quand un éclair blanc-rougeâtre

fut aperçu à l'horizon en direction sud-ouest. Sept

à huit minutes plus tard, ils entendirent une forte explosion.

On apprit par la suite qu'éclair et explosion avaient été

provoqués par l'essai de la bombe à hydrogène

sur l'atoll de Bikini.

Le 1er

mars 1954, à 3 h 40, vingt-trois pêcheurs japonais

se trouvaient à bord d'un bateau de pêche, le Fukuryu

Maru n°5. Ils étaient occupés à pêcher

au milieu du Pacifique à environ 167 kilomètres

au nord-ouest de l'atoll de Bikini, champ de tir de l'armée

américaine, quand un éclair blanc-rougeâtre

fut aperçu à l'horizon en direction sud-ouest. Sept

à huit minutes plus tard, ils entendirent une forte explosion.

On apprit par la suite qu'éclair et explosion avaient été

provoqués par l'essai de la bombe à hydrogène

sur l'atoll de Bikini.

Environ trois heures plus tard, une fine poussière commença

de tomber sur le bateau ; elle tomba pendant plusieurs heures

et cessa vers midi, recouvrant pêcheurs et poissons d'une

fine pellicule. Après une traversée de deux semaines,

le 14 mars 1954, le bateau contaminé par la poussière

radioactive est de retour au port de Yaizu, préfecture

de Shinoza, au Japon.

" Pendant le retour au port, nous dit le rapport des

chimistes japonais qui s'occupèrent des mesures de la contamination

subie, l'équipage se plaignit de lésions de la peau

et d'une chute de cheveux, dues aux effets directs de la poussière

radioactive, ainsi que de symptômes généraux

tels que malaises, diarrhées, nausées et vomissements

qui avaient été couramment observés parmi

les victimes des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. En

entendant les récits des marins, on comprit qu'ils souffraient

d'une maladie des rayons causée par un type différent

de radioactivité de celui qui était associé

aux lésions directes des bombes atomiques d'Hiroshima et

Nagasaki.

" Pour Hiroshima, on avait supposé que les produits

de fission qui étaient tombés dans la partie Ouest

de la ville le jour de l'explosion de la bombe atomique, avaient

causé quelques accidents dus aux radiations parmi les gens

qui s'y trouvaient. On ne connaissait pas leurs détails

et ils étaient souvent cachés par les lésions

directes provoquées par l'explosion de la bombe atomique.

À Nagasaki, une poussière radioactive contenant

de façon évidente certains produits de fission couvrit

tout le quartier de Nishiyama. D'après le premier examen,

qui fut effectué pour la première fois deux mois

après le bombardement, l'influence de la poussière

radioactive sur le corps humain se révéla par une

leucocytose montrant une augmentation du nombre de leucocytes

à environ 30 000 à 50 000 par mm3 dans

certains cas. Il n'y avait cependant aucun symptôme d'accident

par bombes atomiques telles que chute de cheveux, saignements,

etc. On n'observait pas non plus de leucopénie et on n'a

alors relaté depuis, parmi les personnes atteintes, aucun

cas d'accident de radiation qui pourrait être considéré

comme résultant de l'exposition à la poussière

radioactive.

" L'équipage du Fukuryu Maru n°5 passa donc

deux semaines sur leur bateau qui était fortement contaminé

par la poussière radioactive. En plus de ceci, la surface

de leurs corps était contaminée par la poussière

et il y avait aussi une possibilité que des produits de

fission aient pu en partie être absorbés par les

voies respiratoires et digestives. On a pensé, à

cause de cela, que l'équipage de ce bateau souffrait d'une

sorte de mal des rayons différent de celui qu'avaient causé

les blessures de la bombe atomique. "

Les chimistes japonais se rendirent trois fois à bord,

les 19 mars, 21 avril et 16 mai 1954, avec des appareils de mesure.

[...] Les chercheurs japonais estimèrent d'emblée

que la dose totale reçue par l'équipage variait

entre 200 et 500 rems, ce dernier seuil étant alors considéré

comme létal. Ils recueillirent également des échantillons

de cendres radioactives, qu'ils déposent avec précaution

dans un récipient en plomb et rentrent dans leur laboratoire

afin d'examiner de plus près ces mystérieuses cendres

thermonucléaires.

" Ce sont des petites particules sèches qui ressemblent

à des grains de sable blanc plutôt qu'à des

cendres, nous dit le compte rendu d'observation. Diamètre

des particules de 100 à 400 microns. Moyenne : 257

microns. Celles-ci font un faible bruit en tombant. Bien qu'il

y eut des inégalités dans la surface de ces particules

qui éclairées de côté réfléchissent

intensément la lumière, elles paraissent lisses

dans l'ensemble et ressemblent à du verre semi-transparent.

En examinant de plus près, on voit à leur surface

de nombreux grains, gros, analogues à des points noirs.

Le nombre de grains par particule varie de 2 à 4. Quand

on place les particules blanches sur une lame de verre et quand

on les pique avec une aiguille, elles se cassent facilement. "

Photo:

mars 1970, MORISHITA Ittetsu.

Photo:

mars 1970, MORISHITA Ittetsu.

Après avoir été pris sous les retombées

radioactives des cendres de la mort, le Fukuryu maru n°5

fut acquis par le Gouvernement japonais, transformé et

utilisé comme bateau école de l'Ecole des Pêches,

rebaptisé Hayabusa maru. Mis au rebut en 1966 dans

un coin de la baie de Tokyo. Il fut redécouvert plus tard,

au printemps de 1967, un mouvement de citoyens s'organisa en vue

de la préservation du bateau comme témoin de la

lutte pour le bannissement des armes nucléaires.

Les chimistes japonais nous disent ensuite qu'" il n'y

a aucun rapport direct entre la taille des particules et leur

radioactivité. Quelques particules accusaient une radioactivité

très faible au moment de notre examen, le 16 mai 1954,

soit 77 jours après la chute. Il semble cependant que les

particules présentant des grains noirs accusent une forte

radioactivité. Mesuré au compteur Geiger Müller,

1 mg de cendres donnait 4 218 comptages par minutes. Dans les

mêmes conditions, 0,4 mg de cobalt 60 donnait 7 475 comptages

par minute. "

Pendant ce temps-là, l'armateur du navire ordonne le déchargement

et la vente du produit de la pêche. Conséquence,

le 7 mars 1954, 41 thons arrivèrent au marché central

de Kioti. Alertés, les chercheurs de l'Institut Chimique

se précipitent sur place et prélèvent des

échantillons de ces poissons directement sur le marché.

Une partie de la cargaison ayant déjà été

transformée, les chercheurs se font remettre des produits

manufacturés réalisés à partir de

leur chair, afin d'en analyser la contamination. Résultat ?

" Les analyses des thons montrent que ces poissons n'ont

été contaminé que sur la partie externe de

leur épiderme et on n'a décelé aucune radioactivité

dans les muscles et les arêtes. Au marché de Yaizu,

le même couteau a servi pour enlever les peaux et les muscles

des thons. On n'a cependant décelé aucune contamination

dans les muscles quand le couteau était lavé après

chaque emploi. La contamination des foies de requins pourrait

s'expliquer par le fait qu'ils avaient été prélevés

sur les poissons et laissés sur le pont du bateau. Les

nageoires des requins avaient été laissées

sur le pont pour sécher et leur contamination marquée

pourrait être attribuée au fait que les cendres radioactives

sont tombées sur elles quand leur humidité convenait

à leur pénétration. "

Des ailerons de requin contaminés sont

testés et déclarés radioactifs par le Dr

Nishiwaki et son épouse américaine, Jane, dans le

port de Yaizu.

Des ailerons de requin contaminés sont

testés et déclarés radioactifs par le Dr

Nishiwaki et son épouse américaine, Jane, dans le

port de Yaizu.

Restait à établir le pronostic vital des marins

de ce bateau. Les cendres radioactives furent donc inoculées

sur des animaux de laboratoire, souris adultes. En résumé,

les chercheurs constatent que les éléments radioactifs

se déposent surtout sur les os. Mais ils ne nous disent

rien du destin sanitaire des 23 pêcheurs irradiés.

Extrait de: Atomic Park. A la recherche

des victimes du nucléaire,

Jean-Philippe Desbordes, Actes Sud, 2006.

[Photos rajoutées par Infonucléaire]