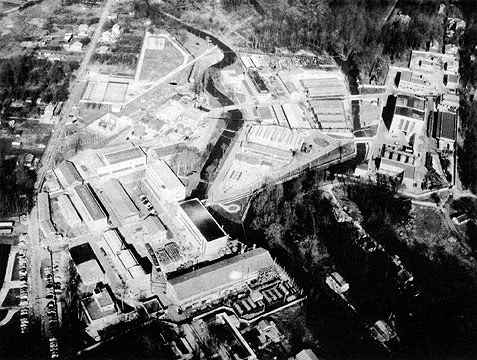

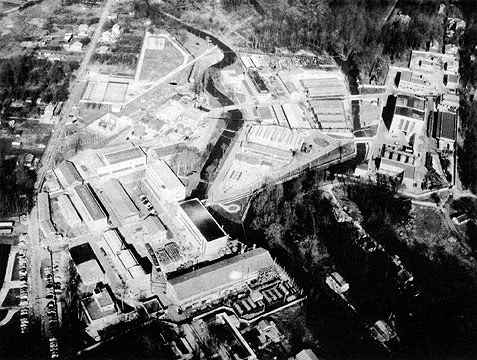

Le Bouchet en 1961, voir: La plaquette de présentation du centre du Bouchet en Pdf, 4,2 Mo (1961),

lire: Le Bouchet, berceau du nucléaire,

Le Bouchet: où en est-on ?

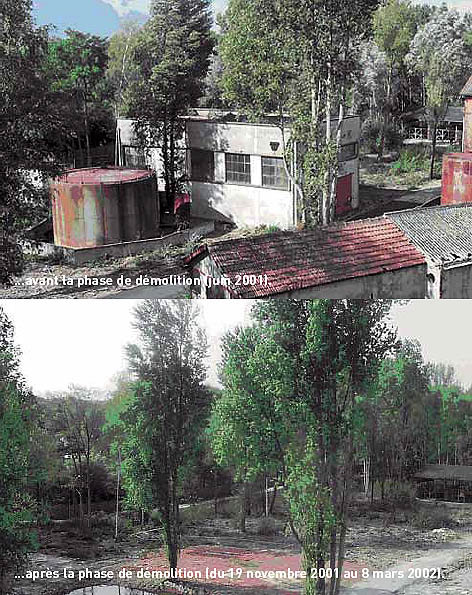

Se conformant à un arrêté préfectoral,

le CEA a recouvert le site en 1993 d'argile compactée,

de gravier, et de terre arable. Lire: A propos du Bouchet (Gazette Nucléaire

n°161/162, 1997).

Le Monde, 15

novembre 1990:

Pour limiter les émissions radioactives du radon

Des

experts recommandent de recouvrir le site du Bouchet d'une couche

de terre (en Pdf)

Le Parisien,

6 novembre 1991:

Le

préfet met les pieds dans la décharge radioactive

Le Républicain de l'Essonne, 19 septembre 1991:

Décharge radioactive du Bouchet, vers un

réaménagement du site ?

Libération, 14 novembre 1990:

Faut-il recouvrir de terre la décharge nucléaire du Bouchet ou procéder à des fouilles en sous-sol ? Le CEA et la Crii-rad divergent. En attendant du radon, gaz radioactif, s'en échappe toujours.

La polémique rebondit à propos

de la décharge nucléaire du Bouchet près

d'Itteville dans l'Essonne (voir Libération 6/9/90),

où 20 000 tonnes de déchets radioactifs

ont été enterrés naguère par le CEA

(Commissariat à l'énergie atomique) et d'où

se dégage une quantité anormale de radon, du gaz

radioactif, issu de résidus de radium (1).

Un rapport établi par Henri Sergolle, directeur de l'institut

de physique nucléaire d'Orsay, a été remis

au Premier ministre et au ministre de l'Environnement. Sa recommandation

principale est claire: « La solution envisageable

consiste à abaisser le flux du radon et donc l'émanation

de radioactivité, en recouvrant le terrain d'une couche

suffisante de matériau adapté (terre, argile...)

». Il devrait alors être possible de faire

« chuter le taux de diffusion (du gaz radon) d'un

facteur de l'ordre de 100. écartant ainsi tout danger ».

Pas d'accord, estime la Crii-Rad (Commission de recherche

et d'information indépendante sur la radioactivité).

« Ce site doit être considéré

comme un stockage de substances radioactives et rangé parmi

les installations classées pour la protection de l'environnement

» (loi du 19 juillet 1976). « II

doit être soumis au minimum à un régime de

déclaration, avec toutes les astreintes afférentes:

dispositifs de contrôle, conditionnement des substances

radioactives, bâtiments appropriés, etc. ».

La réhabilitation, envisagée en recouvrant simplement

l'endroit d'une couche de terre ne lui semble vraiment pas adéquate.

« Il y a des déchets dans cette décharge

avec des activités telles qu'il faut les reconditionner.

Du radium, très radiotoxique, ce n'est pas acceptable ! »

Et de réclamer (ce qui est d'ailleurs mentionné

dans le rapport) une « expertise par carottage du

sol ».

Autrement dit. il faudrait se décider à aller

véritablement fouiller les terrains. avec une méthodologie

rigoureuse, en particulier un « bassin de décantation

» et le « parc des hydroxydes »,

deux zones particulièrement radioactives. Mais, selon le

rapport Sergolle. « l'exigence des carottages n'est

pas retenue ». La Crii-Rad, associée aux

réunions de travail ayant donné naissance à

ce rapport, regrette que ce dernier ait été publié

« sans qu'on nous ait demandé notre avis.

Cette commission n'a pas le droit de statuer sur la réhabilitation

du site. Il faut appliquer la loi ». En l'occurrence,

on peut se demander au jourd'hui comment va réagir le ministère

de l'Environnement sur cette affaire.

(1) Lire notre grande enquête sur Gif-sur-Yvette (Essonne) parue hier, où l'on voit que le radium cause décidément de nombreux problèmes.

Dominique Leglu

Le Parisien, 13 novembre 1990:

RADIOACTIVITE

La décharge radioactive d'Itteville devrait être bientôt recouverte de terre. Mais la polémique rebondit sur le danger actuel du site.

Bien curieux, l'empressement du Commissariat

à l'énergie atomique à récupérer

les conclusions de Henri Sergolle.

Le directeur de l'Institut de physique nucléaire d'Orsay

présidait la commission chargée de faire la lumière

sur la décharge radioactive d'Itteville (Essonne). Son

rapport a été rendu public hier. Immédiatement,

le C.E.A. a livré son interprétation: « Les

conclusions du professeur Sergolle confirment que le terrain ne

présente aucun risque sanitaire pour la population et valident

les solutions proposées par le C.E.A. pour son réaménagement

», affirme Yves Romestan, chef du service information presse.

« Je n'ai jamais dit ça ! »,

réplique Henri Sergolle, étonné par cette

affirmation du C.E.A. « Le danger actuel du site n'est

pas anodin », poursuit le scientifique, mettant les responsables

du nucléaire français en porte à faux. En

effet, Henri Sergolle n'a jamais conclu sur l'absence de danger.

Il écrit dans son rapport: « La solution consiste

à abaisser le flux de radon

et donc l'émanation de radioactivité, en recouvrant

le terrain d'une couche suffisante de matériau adapté.

Il est raisonnable d'espérer faire chuter le taux de diffusion

d'un facteur de l'ordre de 100, écartant ainsi tout danger.

» Une formulation qui n'a pas grand chose à voir

avec celle du C.E.A.

Il reste que le terrain devrait être tout de même

recouvert sans avoir livré tous ses mystères. « Une

fois encore, le C.E.A. se place au dessus des lois. On doit avant

tout se livrer à des carottages, de nouvelles mesures avant

de se prononcer sur la dangerosité du site », affirme

Michèle Rivasi, présidente de la CRIIRAD, un laboratoire indépendant

qui a effectué des mesures sur le site. Quant au maire

d'Itteville, Michel Fayolle, il affirme que « les taux

de radon dans les habitations sont dix fois sous les normes ».

La décharge, elle, va bientôt être recouverte

par plusieurs mètres de terre, et emporter pour toujours

son secret...

Gilles Verdez

Extrait de La Gazette Nucléaire, n°105/106:

Le Bouchet a priori gérés par le CEA à été laissés sans surveillance pendant une quinzaine d'années. Le Bouchet situé sur la commune d'Itteville envoie ses émanations sur Ballancourt. Ce centre a traité le minerai d'uranium nécessaire pour les réacteurs et les bombes de 1946 à 1971. Ce qui reste à traiter: le bassin de décantation et le parc à hydroxyde (10.000 m2), ce qui reste à vérifier: tout le site qui a été rendu à la SNPE (Société Nationale des Poudres et Explosifs, l'armée en un mot).

Orsay, le 9.11.1990

Monique SENÉ

Présidente du GSIEN

2, rue François Villon

91400 ORSAY

Monsieur le Maire 91760

ITTEVILLE

Objet: Réhabilitation du site du Bouchet.

Référence: Lettre du 6 novembre 1990

Monsieur,

J'ai recu votre courrier du 6 novembre

1990 cité en référence. Il appelle les remarques

suivantes:

Les règles de fonctionnement du

groupe de travail n'ont pas du être comprises de la même

façon par tous les participants. A la suite d'une remarque

justifiée des représentants du CEA lors de la réunion

du 19 octobre 1990, il avait été clairement décidé

que les comptes rendus seraient relus et acceptés par TOUS

les membres avant diffusion. Aucune réunion à laquelle

les représentants des associations auraient été

conviés n'a permis une telle relecture et donc, une acceptation

de ce compte rendu.

Je considère ce texte, signé

par Mr Sergolle, comme, à la rigueur, un document de travail

mais certainement pas comme un rapport définitif et je

ne m'associe en aucun cas aux conclusions de ce document.

Dans ces conditions, j'estime qu'il était

prématuré d'envoyer un tel rapport à Monsieur

le Premier Ministre et à Monsieur le Ministre de l'Environnement.

En faisant cet envoi, vous avez trahi la confiance des Associations

et vous avez induit en erreur les instances officielles.

En tant qu'expert agissant à la

demande des associations, j'estime que le dossier est loin d'être

clos et qu'il est indispensable d'en continuer l'instruction en

respectant un minimum de règles tant sur le plan scientifique

que sur celui de la démocratie.

Espérant une prompte réponse,

recevez, Monsieur le Maire, mes salutations.

La Présidente

Monique Sené

Copie: Monsieur le Premier Ministre

Monsieur le Ministre de l'Environnement

Associations

Orsay, le 11.11.1990

GSIEN

La Gazette Nucléaire

2, rue François Villon

91400 ORSAY

Monsieur le Professeur J. TEILLAC

Haut-Commissaire

31-33, rue de la Fédération

75015 PARIS

Monsieur,

Lors de la réunion du Conseil

Supérieur de la Sûreté et de l'Information

Nucléaire du 10 octobre, il nous a été remis

une fiche d'information concernant le site de l'ancienne usine

du Bouchet.

Pour compléter mon information,

j'ai consulté la note technique remise aux membres de la

commission réunie autour de Monsieur le Maire d'Itteville.

Cette «Note technique relative

aux dépôts de résidus de l'ancienne usine

CEA du Bouchet» (DCENS/SPR/ 90-329 JM/cj) datée du

2 octobre 1990 appelle de ma part de nombreuses remarques, mais

dans un premier temps je me contenterai de vous citer ce qui me

semble le plus inacceptable dans un rapport provenant d'un service

du Commissariat chargé de la radioprotection.

Le tableau 2, page 16, donne une récapitulation

des prélèvements effectués dans les zones

de dépôts entre 1970 et le mois de juillet 1990:

- 87 échantillons sont dénombrés

provenant de 75 points de prélèvement

- 58 de ces points de prélèvement

ne sont pas localisés, ni en position, ni en profondeur.

Ceci pourrait donner à penser

que, dans le passé, le suivi environnement des déchets

n'était pas effectué par le CEA avec tout le sérieux

scientifique auquel nous aurions pu nous attendre. Malheureusement,

la lecture de cette récapitulation fait apparaître

que ces errements datent des années 1970 à 1981.

Il ne s'agit plus de l'époque héroïque des

balbutiements de l'énergie nucléaire.

Cet état de chose est inacceptable

de la part d'un organisme qui se doit d'être irréprochable

puisqu'il est le support technique des services édictant

les réglementations.

D'autre part, je m'étonne que

les autorités de santé n'aient jamais relevé

ces carences.

Je vous joins une analyse détaillée

de ce dossier effectué par le GSIEN et remise le 19 octobre

1990 au groupe de travail réuni autour de Monsieur le Maire

d'Itteville.

Je reste à votre disposition pour

tous renseignements complémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur

le Haut-Commissaire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Raymond Sené

La réhabilitation illégale du site du Bouchet

M. Sergolle a remis

un rapport final sur le site d'Itteville au nom de la Commission

Scientifique mise en place par le Maire. Ce rapport prétend

refléter la position unanime des différents membres

de cette commission.

Les conclusions de ce rapport n'ont même

pas été discutées avec les membres de la

commission. Rappelons que la CRII-RAD avait souligné que

les chiffres du CEA ne permettaient pas une appréciation

correcte de la contamination du site et demandé instamment

qu'une évaluation par carottage soit menée méthodiquement

pour évaluer les déchets stockés.

Quoiqu'il en soit, la CRII-RAD est en

total désaccord avec les conclusions de ce rapport. En

effet:

- d'une part, de l'avis même du

Ministre de l'Environnement et aux termes de la loi du 19 juillet

1976, ce site doit être considéré comme un

stockage de substances radioactives et rangé parmi les

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.

Les activités stockées étant supérieures

à 3,7 millions de becquerels de radioéléments

du groupe 1, le site doit être soumis au MINIMUM à

un régime de déclaration, avec toutes les astreintes

afférentes (dispositifs de contrôle, conditionnement

des substances radioactives, bâtiments appropriés...).

- d'autre part, si l'on s'en tient aux

chiffres fournis par le CEA concernant les 2.000 tonnes de déchets

stockés dans le bassin de décantation et 2.500 tonnes

de déchets stockés dans le parc à hydroxydes,

on constate que les limites régissant les centres de stockage

en surface (370.000 Bq/kg pour les émetteurs a), sont largement

dépassées.

En conséquence, la Commission

n'a aucunement le droit de statuer sur une quelconque réhabilitation

du site: la contamination est telle que le site doit être

géré comme un centre de stockage et astreint à

toutes les dispositions prévues par la loi pour assurer

la protection des populations.

Michèle Rivasi

Présidente de la CRlI-RAD

Valence, le 9.10.1990

La réglementation concernant les centres de stockage à long terme de déchets radioactifs stipule que l'activité moyenne des colis de stockage ne doit pas dépasser 370 MBq d'émetteurs a par tonne.

MBq/t: lire Mégabecquerel par tonne.

1 MBq = 1.000.000 Bq

GBq/t: lire Gigabecquerel par tonne. 1 GBq = 1.000.000.000 Bq

Or, les activités massiques des

«stériles de minerais» ainsi que les appelle

improprement le CEA, sont de 413 MBq/t de radium 226, soit, étant

donné la présence de 4 émetteurs a, descendants

du radium 226 et en équilibre avec lui: 413 x 5 = 2.065

MBq/t de matière sèche soit 1.038,5 MBq d'émetteurs

a par tonne de poids humide. Et ceci concerne 2.000 tonnes de

déchets stockés dans le bassin de décantation.

Dans le parc à hydroxydes, sont

stockés 2.500 tonnes dont l'activité massique en

radium 226 est de 156 MBq/t. On a donc, pour les mêmes raisons

que précédemment: 156 MBq/t x 5 = 780 MBq/t d'émetteurs

a par tonne de poids sec, soit 390 MBq d'émetteurs a par

tonne de poids humide. Il faut ajouter, l'uranium 235 et ses descendants,

ce qui donne: 56 MBq/t x 5 = 280 MBq/t de poids sec, soit 140

MBq d'émetteurs a par tonne de poids humide.

On a donc, au total, pour le parc à

hydroxydes: 1.060 MBq/t de poids sec d'émetteur a, soit

530 MBq/t en poids humide. La limite maximale est donc là

aussi dépassée, alors qu'en outre, en ce qui concerne

la chaîne de l'uranium 238, l'activité est sous estimée

puisque le calcul ne concerne que le radium 226 et ses 4 descendants

émetteurs a, les précurseurs du radium n'ayant pas

été mesurés par le CEA.

Une autre limite est fixée concernant

l'activité maximale en émetteurs a: elle est de

3,7 CBq/t. Or un calcul identique au précédent indique

pour l'échantillon n° 67 (cf. tableau 5 page 22) une

activité massique en émetteurs a de 2,5 GBq/t. Ce

qui donne: 2,5 x 5 = 12,5 GBq/t de poids sec, soit 6,5 GBq d'émetteurs

a par tonne de poids humide. Le dépassement de la limite

aurait dû entraîner une procédure exceptionnelle

et obtenir l'agrément spécifique de l'exploitant

du centre de stockage.

On est donc loin des déchets annoncés

«faiblement radioactifs» il y a 6 mois par le responsable

de la décharge. Ce d'autant plus que cette réglementation

correspond au stockage de colis de déchets, enrobés

et conditionnés, entreposés dans des centres de

stockage à long terme (cf. Règle Fondamentale de

Sécurité 8 novembre 1982 révision 1: 19 juin

1984). Il est à noter que l'absence d'enrobage des déchets

ne peut être envisagée que pour des «déchets

de très faible activité» (cf. Art. 6.4), ce

qui n'est évidemment pas le cas, puisque l'on est en dépassement

des limites.

L'absence de gestion de cette décharge

est un bon révélateur de ce qu'il faut absolument

éviter dans les futurs laboratoires souterrains - soumis

aux contrôles des mêmes organismes de tutelle - et

d'une manière plus générale dans tous ce

qui concerne la gestion des déchets radioactifs.

François Mosnier

Responsable du Laboratoire

A la demande de l'association

«Les Amis de la Terre» et des «Verts Ile-de-France»,

la CRII-RAD a procédé à différentes

analyses à proximité du site de stockage d'Itteville

dans l'Essonne.

Deux séries de trois mesures de

radon 222 à l'air libre ont été effectuées,

respectivement du 20 au 22 mai 90 et du 24 au 26 juin 90 (cf.

carte de localisation des points de prélèvement).

Les niveaux mesurés varient de

171 Bq/m3 à 14.110 Bq/m3 (cf. fiche de résultats

d'analyses). Ces niveaux sont très élevés,

notamment ceux mesurés à promimité du parc

à hydroxydes (point de prélèvement n°63).

A titre de comparaison, le taux de radon

extérieur en région parisienne, bien que fluctuant

avec le lieu, l'heure et la saison, est généralement

inférieur à 10 Bq/m3. Une heure d'inhalation d'air

à 10.000 Bq/m3 entraîne une dose de 7 mRem (Réf.

NRPB GS-6) ce qui correspond à la dose reçue habituellement

pendant un an par la population de la région parisienne

qui passerait 3 heures par jour à l'extérieur. Sur

un site minier en exploitation (St-Sylvestre), évalué

en juillet 89 par notre laboratoire, le niveau de radon variait

entre 100 et 1;080 Bq/m3; sur un site minier non-exploité

(Nègremont), évalué au même moment,

il variait de 22 à 200 Bq/m3.

Les points de mesures du radon ne correspondent

pas à des zones de passage. Toutefois, cette zone est accessible

au public, alors qu'aucune indication ne fait état de son

insalubrité. D'autre part, il reste à évaluer

les niveaux de radon présents dans l'environnement plus

lointain et plus passant. En tout état de cause, il paraît

peu sérieux de la part du CEA d'envisager une restitution

du site à usage domestique moyennant simplement quelques

travaux de terrassement. Rappelons que plus les quantités

de radon inhalées sont importantes, plus grand est le risque

de développer un cancer du poumon.

Le radon 222 est un gaz radioactif qui

provient de la désintégration du radium 226. Un

taux de radon très élevé (10.000 Bq/m3) est

donc un indicateur de quantités de radium 226 très

importantes présentes dans la décharge.

Le point le plus important nous semble

donc l'évaluation des quantités exactes de radioéléments

stockées dans la décharge et notamment les quantités

de radium 226. En effet, ce corps radioactif très radiotoxique

(plus que le plutonium) est très soluble dans l'eau. Tout

stockage est donc susceptible de donner lieu à des phénomènes

de lessivage du radium qui va ainsi se trouver dans les eaux de

ruissellement ou de nappe et contaminer l'environnement.

Deux mesures ont été effectuées

dans l'eau, à promixité du site (cf. fiche de résultats

d'analyses). Elles ne montrent pas de présence de radium

226. Cependant, deux autres analyses effectuées sur des

sédiments et des mousses montrent qu'à certaines

occasions, il y a bien contamination en radium 226 par lessivage

ou par phénomène éolien (cf. fiche de résultats

d'analyses). Il est donc nécessaire de faire un bilan plus

global, et plus systématique dans le temps, de la contamination

en radium 226 de l'environnement.

En effet, lorsqu'il est ingéré,

ce corps radioactif très radiotoxique se fixe à

la surface des os, provoquant ainsi leucémie et cancer

des os. Lorsqu'il est inhalé (par exemple après

mise en suspension éolienne), il provoque le cancer du

poumon. A titre indicatif, l'absorption d'une eau qui serait contaminée

à 1 Bq/l de radium 226 consommée régulièrement

entraînerait une dose annuelle de:

- 66,4 mRem chez un enfant de 1 an

- 26,4 mRem chez un enfant de 10 ans

- 21,7 mRem chez un adulte

(Ref. ISH 1985)

En conclusion, les niveaux mesurés

en radon 222 par le laboratoire de la CRII-RAD sont en contradiction

avec les valeurs données dans la publication du CEA de

mai 1990. Le CEA n'a donc pas fait un contrôle rigoureux

et précis de la décharge d'Itteville, qui est pourtant

sous sa responsabilité.

Il nous paraît donc urgent de procéder

à une contre-expertise pour déterminer tous les

radioéléments présents et leur quantité.

Seule une étude plus poussées permettrait de voir

s'il existe des points d'accumulation plus importants et d'apprécier

l'impact de la décharge sur la chaîne alimentaire

et l'environnement.

Michèle Rivasi

Présidente de la CRII-RAD

Pour éviter

tout commentaire sur le dossier d'Itteville destiné à

acréditer l'idée que les associations ont grossi

leurs problèmes d'accès au dossier, voici la présentation

des dossiers CEA successifs. Bien sûr, le dernier en date

d'octobre 90 n'est pas présenté parce que trop épais

(80 pages), mais il y a un commentaire à son sujet (la

note remise au Conseil Supérieur tenait sur un ticket de

métro d'où la nécessité de consulter

d'autres notes). Mais de notes en notes, on constate une constance

remarquable du CEA dans la non présentation des archives

du site.

Il y a également un problème

d'interprétation de la loi à propos des dépôts

et décharges.

Et il y a un problème de suivi

du site. 58 points sont non localisés, ce qui exclut de

faire une véritable étude de la radioactivité.

Les deux derniers points sont:

- on ne peut pas faire de travaux

si on ne connaît pas la cartographie du site. D'une part,

on risque d'irradier et contaminer le personnel, d'autre part

que va-t-il se passer pour l'environnement?

- on ne peut pas rendre un site avec

des restrictions du genre «ne pas faire de construction

nécessitant des fouilles de plus de 50 cm». On a

vu le résultat à Gif-sur- Yvette où on a

dû décontaminer des pavillons construits dans le

coin de la route du radium.

Quant au planning des travaux, il

était déjà tout prêt.

L'inconvénient est que les

mesures de la radioactivité fournies jusqu'à ce

jour sont inexploitables et ne permettent aucun suivi.

On ne voit pas pourquoi les mesures qui seraient fournies maintenant

seraient mieux. Sans la CRI/-RAD, le dossier serait resté

vide. Il nous faut continuer à exiger un véritable

assainissement du site.

1. Généralités

- Date de création du Centre:

1946

- Mission: fournir l'oxyde d'uranium

destiné à la préparation du combustible de

ZOE (premier réacteur expérimentaI français),

traitement des concentrés uranifères et mise au

point des procédés de fabrication des combustibles

des centrales uranium naturel - graphite gaz.

- Fermeture du Centre: 1er octobre 1971.

Les terrains et bâtiments constituant

le Centre ont fait l'objet d'un bail passé en 1948 entre

la Direction Administrative du Commissariat à l'Energie

Atomique (CEA) et la Direction des Poudres au Sous-Secrétariat

d'Etat à la Défense Nationale.

2. Assainissement radioactif du Centre

Après quelques travaux effectués

par la Direction des Productions en 1971, l'assainissement est

entrepris à partir du 1.1.1972 sous la responsabilité

du Directeur du CEA-CEN/SACLAY*; il s'achèvera en mai 1979,

par la remise des locaux et terrains à la Société

Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE).

Cette remise à disposition effectuée

après contrôle du Service Central de Protection contre

les Rayonnements lonisants (SCPRI) est assortie d'une convention

qui prévoit en particulier l'intervention du Service de

Protection contre les Rayonnements (SPR) du CEA-CEN/SACLAY en

cas de travaux d'affouillement; cette clause a été

mise en application à plusieurs reprises (avril 77, juin

78, juin 79, juillet 83).

Bilan général d'assainissement:

Décontamination de 10.400 m2 de

surfaces verticales ou horizontales de bâtiments et de 28.000

m2 de terrains ou de surfaces aménagées.

3. Dépôt de résidus extérieur au Centre,

pour lequel la consultation du SCPRI est en cours

Si les travaux d'assainissement du Centre

sont terminés, il subsiste à proximité un

dépôt annexe constitué par le bassin de décantation

et le parc à hydroxydes.

3.1. Bassin de décantation

· Surface du terrain: 10.500 m2

(appartenant à la SNPE)

· Surface utile: 5.000 m2

· Contenu: 15.000 tonnes environ

de boues et terres (activité totale en Ra226**: 15 curies).

3.2. Parc à hydroxydes

· Surface: 3.500 m2 (appartenant

à la SNPE)

· Sont entreposés environ

2.000 tonnes d'hydroxydes et 2.500 tonnes de terres (activité

totale en 226 Ra: 5 curies).

4. Surveillance de l'environnement

4.1. Surveillance des eaux - 226 Ra

Les eaux de surface font l'objet de prélèvements

et de mesures tous les 3 mois depuis 1982. Points de prélèvements:

122/amont et 125/aval (Juine) et P5 (Ruisseau Centre de Recherche

du Bouchet).

Les 3 points de prélèvements

sont indiqués sur la figure 1: la valeur moyenne se situe

au niveau du 2/1.000 de la valeur admise pour le public (limite

dérivée de la concentration dans l'eau pour le public)

et la valeur maximale est de l'ordre de 1% de cette même

limite. Ces valeurs correspondent à l'activité moyenne

des eaux de surface en France.

4.2. Mesures de rayonnements

Les valeurs indiquées sur le schéma

joint (figure 2) montrent que l'irradiation en limite de site

est toujours sensiblement inférieure à la limite

d'exposition pour une personne du public qui y séjournerait

en permanence.

Les aménagements

prévus réduiront encore ces valeurs pour les amener

au niveau de la radioactivité naturelle de la région.

4.3. Mesures du radon

Des mesures récentes faites par

l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

(IPSN) ont montré que pour le point le plus exposé,

c'est-à-dire le poste de garde du Centre de Recherche du

Bouchet, la valeur atteinte correspond à l'activité

moyenne du radon dans les habitations françaises. Elle

sera encore réduite après les aménagements

projetés.

Commentaire Gazette: L'activité

de 1 millicurie par tonne classe ce dépôt dans la

catégorie installation soumise à autorisation, d'autant

plus que la quantité totale «stockée»

sur le site est de l'ordre de 50 Curies.

* CEN/SACLAY: Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.

** Le radium 226 est un élément naturel présent

dans tous les minerais uraniféres. Rapportée au

tonnage, cette activité est de 1 millième de Curie

par tonne, ce qui est considéré comme faible.

L'assainissement de

l'ancienne usine CEA du Bouchet s'est terminé en 1979 par

la remise à disposition de la SNPE de différents

terrains et bâtiments situés au nord de l'Avenue

de la Gare, reliant Itteville à Ballancourt.

Un terrain annexe, situé de l'autre

côté de cette Avenue de la Gare, va faire à

son tour l'objet d'une opération de remise en état.

Ce terrain de 14.000 m2 est occupé,

d'une part par un ancien bassin de décantation et, d'autre

part, par un stockage de résidus de traitement de minerai

d'uranium.

Les matériaux ainsi stockés

sont stables chimiquement mais présentent une radioactivité

naturelle résiduelle. Cette radioactivité est assez

faible pour que l'on ait pu garantir l'innocuité du terrain

vis-à-vis de l'environnement, des contrôles[1]

précis, effectués régulièrement depuis

1982, ont permis de le vérifier.

Par ailleurs, des relevés systématiques

effectués dans les cours d'eau avoisinant donnent un taux

de radioactivité 10 à 1.000 fois inférieur

aux normes tolérées pour la fréquentation

humaine permanente[1].

Mais ce terrain est inutilisable dans

son état actuel (présence de monticules, dépression

de la fosse de décantation ... ). Par ailleurs, des progrès

ont été accomplis pour améliorer encore les

conditions de stockage de déchets faiblement radioactifs

tels que ceux qui sont ici à prendre en compte. Le CEA

va donc entreprendre les travaux nécessaires pour rendre

le terrain à la SNPE dans un état proche de son

état initial, tout en réduisant encore sa radioactivité

pour la ramener au niveau de celle des terrains environnants.

La solution technique retenue a été

proposée aux autorités de sûreté (SCPRl).

Elle se décompose en deux temps: disposer uniformément

les résidus dans le bassin de décantation, et recouvrir

l'ensemble de matériaux essentiels naturels (argile, sable,

terre végétale).

Des restrictions d'utilisation sont,

au demeurant, à envisager:

- pas de construction sur la partie bassin

de décantation, une évidence, ne serait-ce qu'en

terme de stabilité,

- pas de construction nécessitant

des fouilles de plus de 50 cm sur le reste du terrain.

La SNPE les a formellement acceptées.

Les conditions techniques et juridiques

sont donc actuellement réunies pour entreprendre à

mener à bien l'assainissement final de ce terrain en vue

de sa restitution à la SNPE.

La durée des travaux est prévue

sur une année, période durant laquelle le CEA poursuivra

ses contrôles avec la même régularité

que ceux effectués depuis 1982, mettant en place parallèlement

des mesures spécifiques complémentaires, assurant

de cette manière une pleine sécurité.

Enfin, à l'achèvement des

travaux, un dispositif de surveillance de l'environnement, au

plan de la radioactivité et de son évolution, sera

mis en place selon les directives du service central de protection

contre les rayonnements ionisants (SCPRl).

1. L'ensemble

des résultats de ces contrôles peuvent être

obtenus sur demande auprès du CEA/UDIN/FAR.

NDLR: N'hésitez pas à les demander, cela vous

permettra de constater que les relevés ne sont pas faits

sur le site des bassins.

Le site et son environnement

La connaissance des éléments radioactifs présents sur le site et l'expérience acquise sur les terrains comparables sur les sites miniers montrent que les nuisances potentielles sont liées d'abord au radon, ensuite au radium et de façon très secondaire à l'uranium. Ce terrain contient une vingtaine de grammes de radium.

Qu'est-ce que le RADON ?

C'est un gaz radioactif que l'on rencontre

surtout dans les sols et la basse

atmosphère.

C'est un gaz rare de la famille des krypton,

argon, xénon. Il existe depuis la nuit des temps puisqu'il

est issu de la désintégration du radium, lui-même

descendant de l'uranium naturel.

Son "père", le radium,

est plus ou moins présent dans les roches. Le radon, ainsi

formé, se glisse par toutes les fissures, interstices et

pores du sol et des matériaux de construction, pour arriver

à l'air libre. On le trouve partout, même dans les

eaux. Sa teneur varie suivant la nature des sols et la facilité

qu'il a de pouvoir en sortir.

Il produit lui-même des descendants

radioactifs solides. Son activité est exprimée en

becquerels par m3 (Bq/m3) d'air.

A l'air libre, la teneur en radon dépend:

- de la nature du sol: dans le bassin

parisien, reglon sédimentaire pauvre en uranium, la teneur

moyenne annuelle atteint, et parfois dépasse, 20 Bq/m3,

tandis que dans les régions granitiques (Bretagne,

Limousin, Massif Central, Vosges), elle peut aller jusqu'à

200 Bq/m3. Au-dessus des océans, la concentration du radon

est à peine décelable (moins de 1 Bq/m3);

- des conditions de diffusion dans l'atmosphère:

lorsqu'elles sont défavorables, c'est-à-dire la

nuit et par temps de brouillard, des teneurs 10 à 20 fois

plus élevées sont mesurées.

A l'intérieur des habitations,

la teneur en radon est généralement plus élevée

qu'à l'air libre. Elle dépend principalement de

la nature du sol, mais d'autres facteurs interviennent: essentiellement

la ventilation des locaux. Les études faites ces dernières

années en France montrent que les teneurs varient de 10

à 200 Bq/m3 ; 80% d'entre elles sont inférieures

à 100 Bq/m3. Des valeurs de quelques milliers de Bq/m3

ont été mesurées dans des maisons mal ventilées,

en granit, sur sol granitique.

L'inhalation est la voie d'exposition

de l'homme par le radon et ses descendants radioactifs.

Pour le public qui est soumis à

de faibles doses, aucune conséquence sanitaire en relation

avec l'exposition au radon n'a été mise en évidence.

Toutefois, la Commission des Communautés

Européennes propose l'adoption de mesures de réduction

dans les maisons anciennes à partir de 400 Bq/m3.

La concentration de radon qui varie de façon importante

selon les conditions atmosphériques et l'heure a fait l'objet

d'une surveillance sur le site et son environnement. Elle atteint

les valeurs suivantes:

· Plusieurs milliers de becquerels par

m3 d'air en moyenne, sur le terrain. La concentration est proche

de la limite pour les travailleurs qui y séjourneraient

tout leur temps de travail.

· Plusieurs centaines à

un millier de becquerels par m3 d'air en moyenne à la clôture.

· L'activité sur les voies

de passage aux abords du terrain (avenue de la Gare et Chemin

rural n°10) avoisine la limite imposée par la réglementation

pour le public qui y séjournerait de façon permanente.

Cette activité est comparable

à celle que l'on trouve, à l'intérieur de

maisons de régions granitiques telles le Limousin ou la

Bretagne.

·

L'activité décroît ensuite très rapidement

à quelques centaines de mètres pour rejoindre la

valeur de la région parisienne (15 à 20 Bq/m3 d'air).

Quant au radium et à ses descendants

solides, les contrôles réguliers n'ont pas mis en

évidence plus que des traces d'un passage dans les eaux

de surface (Juine, bras de l'Essonne, étang des hirondelles)

ou dans les eaux souterraines (stations de pompage et puits de

jardin). Il faut souligner qu'il se trouve dans le terrain mélangé

à la terre, sous forme quasiment insoluble.

La radioactivité du radium mesurée

dans les eaux de surface et les eaux souterraines autour du site

est inférieure ou proche du seuil détectable (0,22

becquerel par litre).

La limite de concentration pour le public

est de 7,4 Bq/l. Certaines eaux minérales présentent

une concentration supérieure à 1 Bq/l.

Notons, enfin, pour être complet,

que les produits radioactifs émettent un rayonnement mesurable

sur le terrain lui-même. Mais il devient très faible

dès les abords immédiats et il ne pose pas de problème

pour l'environnement.

Une campagne de mesures de concentration

en radon à l'intérieur des habitations qui durera

plusieurs mois vient de s'engager en concertation avec les mairies

concernées à Itteville et à Ballancourt.

Les résultats des surveillances

effectuées par le CEA sont communiqués au Préfet,

aux mairies et aux administrations.

Le terrain est réaménagé

pour permettre sa restitution à son propriétaire,

la SNPE.

Il s'agit d'opérations de nettoyage,

d'applanissement, de recouvrement par une couche d'argile puis

de terre végétale.

Ce réaménagement permettra

de réduire de façon importante les émissions

de radon ainsi que le rayonnement que l'on mesure sur le terrain

lui-même et éliminera tout risque d'entraînement

des terres par ruissellement: l'objectif recherché est

de ramener sur le terrain lui même, la concentration de

radon et le rayonnement aux niveaux de la région Ile de

France.

Les différentes étapes

sont les suivantes:

1. Etat initial

2. Travaux préliminaires (durée 8 semaines)

· Aménagement du chantier

· Evacuation des ferrailles

· Débroussaillage du terrain.

Une cartographie des émissions

de radon et de rayonnement sera réalisée à

la fin de ces travaux préliminaires.

3. Mise en place de la couche d'argile

La durée prévue pour les

travaux de terrassement (non compris le temps nécessaire

pour la stabilisation des sols) est de 4 mois si les conditions

météorologiques sont favorables.

· Transfert des hydroxydes dans

le bassin de décantation.

· Mise en place d'un treillis

métallique et d'une membrane géotextile permettant

d'éviter le mélange des matériaux par les

roues des engins de travaux publics au moment de la réalisation

de la couche d'argile.

· Mise en place de la couche de

30 cm d'argile.

4. Vérification des résultats obtenus

A l'issue de cette phase, des mesures

de radon et de rayonnement seront effectuées par le Service

de Protection contre les Rayonnements du Centre de Saclay et l'Institut

de Protection et de Sûreté Nucléaire. D'autres

laboratoires qui seraient intéressés pourront y

être associés.

Si les résultats sont insuffisants,

une couche d'argile supplémentaire sera mise en place.

5. Mise en place des matériaux de recouvrement

Les matériaux de recouvrement

sont constitués d'une couche drainante puis de terre végétale

(épaisseur 30cm).

6. Travaux de finition

· Engazonnement

· Rectification du carrefour.

Des échantillons, notamment de

flore et de terre prélevés pour conservation à

chacune de ces étapes pour conserver une mémoire

du terrain.

Les travaux sont réalisés

sous la responsabilité du Directeur du Centre de Saclay

par une unité spécialisée du CEA.

Ils sont effectués en concertation

avec l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

sous l'autorité du Préfet et sous le contrôle

de la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche

(DRIR)

Les mesures finales de radon et de rayonnement

seront effectuées sous le contrôle du Service Central

de Protection contre les Rayonnements lonisants du Ministère

de la Santé (SCPRI).

La restitution du terrain à la

SNPE, propriétaire, se fera après l'achèvement

complet des travaux de réaménagement.

Le dossier formalisant la demande de

travaux synthétisée dans ce document a été

déposé en Préfecture (Bureau de l'Environnement)

et fait l'objet d'une instruction dans le cadre de la réglementation

relative aux Installations Classées pour la Protection

de l'Environnement. Les travaux ne pourront être engagés

qu'après qu'ils auront été autorisés

par un arrêté préfectoral après avis

du Conseil Départemental d'Hygiène.

Différence entre dépôt

et décharge

D'après le CEA, Itteville et Saint-Aubin

sont des dépôts. C'est-à-dire que ce sont

des endroits où on dépose des produits nocifs: endroit

surveillé en permanence par une présence sur

site et par des mesures dans l'environnement.

Les décharges sont les endroits

où on met ce qu'on veut oublier. De toute façon,

les décharges doivent aussi être surveillées

mais comme ce sont seulement des installations classées,

on ne peut pas y mettre de produits radioactifs (aucun émetteur

a par exemple).

Différence entre assainir et réhabiliter

D'après le CEA, assainir signifie

que le site est rendu à son propriétaire mais qu'il

y a des restrictions quant à son utilisation et qu'il faut

encore surveiller l'environnement.

Réhabiliter signifie que l'on

rend le site sans astreinte.

Une fois ces prémices posés,

on pourrait peut-être partir des textes. Pour ne prendre

que le Groupe 1 qui rassemble surtout les éléments

émetteurs a, les dépôts et stockage sous forme

de source non scellée sont limités à:

- Activité totale égale

ou supérieure à 0,1 Curie (3.700 mégabecquerels)

mais inférieure à 1.000 Curies (37.000 gigabecquerels).

L'installation est soumise à déclaration.

- Activité totale égale

ou supérieure à 1 millicurie (37 mégabecquerels)

mais inférieure à 100 millicuries (3.700 mégabecquerels),

l'installation est soumise à déclaration.

Donc Itteville, site du Bouchet,

ne peut pas être une décharge conventionnelle:

avec une estimation entre 20 et 100 g de radium (en prenant les

chiffres CEA dont on ne peut être sûr) soit entre

20 et 100 Curies, il s'agit d'une installation soumise à

autorisation.

|

L'Express

du 11 août 1989 a publié un entretien Cousteau/Rocard.

Nous avons relevé la phrase suivante de Michel Rocard:

«Pour la sécurité nucléaire, nous

payons quatre fois plus que les Soviétiques et deux fois

plus que les Américains». |

Le Monde, 11

juillet 1990:

Taux

de radon record dans l'Essonne

Le Parisien, 28-29 avril 1990:

Depuis 1971, cette « poubelle » radioactive voisine avec les onze mille habitants de trois communes de l'Essonne. Mais toute la zone pourrait être assainie cette année.

Ballancourt, Itteville, Vert-le-Petit (Essonne), trois villages d'apparence paisible.

Au centre de ce triangle, un terrain vague entouré de barbelés. Onze mille habitants qui ne soupçonnent pas la présence de vingt mille tonnes de déchets radioactifs à quelques centaines de mètres de leurs pavillons ! Un secret soigneusement dissimulé depuis vingt ans...

Les déchets sont « faiblement radioactifs: des stériles

de minerai dans un bassin de décantation, des hydroxydes

d'uranium dans un parc contigu », précise

la direction de la Société nationale des poudres

et explosifs (SNPE), propriétaire du terrain, dans son

document confidentiel. En clair, de source officielle: « Pas

dangereux, sauf si un homme y habite pendant dix ans ! »

D'après un spécialiste de l'unité de décontamination

des installations nucléaires, « l'enclos va

être assaini pour le rendre au propriétaire. Il était

même question d'y installer un terrain de football !

Des mesures sont effectuées fréquemment, le taux

de radioactivité est faible. Mais le Commissariat à

l'énergie atomique est sur le qui-vive ! »

Les déchets proviennent de la décontamination de

l'ancien C.E.A. du Bouchet, fermé en 1971. Jusqu'en 1979,

la « décharge » a été

remplie progressivement.

C'est le symbole des débuts difficile du retraitement des

déchets nucléaires en France: la terre et l'eau

ont été expédiées dans les mines de

La Crouzille (Massif central). Le reste, des résidus de

minerai, coûtait trop cher à transporter. Alors,

des camions « balancent » les déchets

dans un terrain vague, en face de la S.N.P.E.. Le terrain est

clôturé, le tour est joué... A 40 kilomètres

du sud de Paris, la première poubelle radioactive française

est née.

« Les gens dans le secret, appellent

le terrain le champ de la mort. Si on creuse, des tonnes de petit

matériel utilisé lors de la décontamination

vont apparaître: gants, masques... », affirme Alain

Coste, des Amis de la Terre, qui travaille depuis des années

sur le dossier. Information impossible à confirmer pour

le moment. La poubelle radioactive n'a peut-être pas livré

tout son contenu. En tout cas, le maire d'Itteville, Michel Fayolle,

avoue « être un peu apeuré. Mais je suis

bien obligé de croire ce que le C.E.A. me dit... »

Le Bouchet: berceau du nucléaire

1947: l'usine du Bouchet (C.E.A) voit le jour. Première

usine française de fabrication d'uranium. Au fil des ans,

sa capacité annuelle passe de dix à cinq cents tonnes.

1959: le site de Malvesi relaye le Bouchet et fournit à

son tour de l'uranium.

1971: le Bouchet ferme. Le site est décontaminé

de 1973 à 1975 essentiellement. L'opération est

achevée en 1979: vingt mille tonnes de déchets radioactifs

sont rejetées en face.

1989: en octobre, un délégué du personnel

interroge la direction de la Société nationale des

poudres et explosifs sur l'avenir du terrain loué au C.E.A.

Des travaux doivent être entrepris avant le 1er décembre

1990 pour « assainir le site » sous

contrôle du Service central de protection contre les rayonnements

ionisants. Aucune mesure n'a été rendue publique.

Sur le site, le taux de radioactivité serait « plus

élevé que sur un site vierge, mais sans conséquence

sur l'environnement ».

Gilles Verdez