Extrait:

[Les photos, à part celles du

Révérend Tanimoto et du Père Kleinsorge ont

été rajoutées par Infonucléaire]

Le Révérend Tanimoto s'était

levé, ce matin-là, à cinq heures. Il était

seul dans le presbytère; depuis quelque temps, sa femme,

avec leur bébé d'un an, s'en allait tous les soirs

passer la nuit chez une amie, à Ushida, faubourg Nord.

De toutes les grandes villes japonaises, deux seulement, Kyoto

et Hiroshima, n'avaient pas reçu la visite en force de

B-san (ou de « Monsieur B ») comme

les Japonais, dans un mélange de respect et de familiarité

dans le malheur, appelaient les B-29 et M. Tanimoto, comme tous

ses voisins et amis, était presque malade d'angoisse. Il

avait entendu, non sans malaise, raconter en détail les

raids massifs sur Kuré, Iwanuki, Tokuyama, et autres cités

proches ; il était sûr que le tour de Hiroshima

ne saurait tarder. Il avait passé une mauvaise nuit, la

veille : il y avait eu plusieurs alertes. Depuis des semaines,

il ne se passait guère de nuit sans que les sirènes

retentissent sur Hiroshima ; car, à l'époque,

les B-29 se servaient du lac Biwa, au Nord-Est de la ville, comme

de lieu de rendez-vous aérien, et quelle que fût

la cité que les Américains projetassent de frapper,

les vagues de superforteresses déferlaient et franchissaient

la côte non loin de Hiroshima. La fréquence des alertes

et l'obstination que mettait « M. B... »

à ne pas toucher à Hiroshima, avaient porté

à son comble la nervosité des habitants ; le

bruit courait que les Américains réservaient à

la ville une attention particulière.  M.

Tanimoto est un, homme de petite taille, également prompt

à discourir, à rire et à pleurer. Une raie

partage par le milieu ses cheveux noirs et plutôt longs ;

la saillie de l'os frontal, immédiatement au-dessus des

sourcils, la brièveté de la moustache, la petitesse

de la bouche et du menton lui donnent un air vieux-jeune, un air

d'adolescent plein de sagesse, et d'ardente faiblesse. Ses mouvements

sont nerveux et vifs, mais empreints d'une réserve qui

suggère la prudence avisée. Et c'est un fait qu'il

témoigna précisément de ces qualités

au cours des inquiètes journées qui précédèrent

l'explosion de la bombe. Non seulement M. Tanimoto envoyait sa

femme passer les nuits à Ushida, mais il avait transporté

tout ce qu'il avait pu, de sa chapelle, sise dans le quartier

surpeuplé de Nagaragawa, dans la demeure d'un fabricant

de rayonne de Koï, à quelque trois kilomètres

et demi du centre. Ce fabricant de rayonne, un M. Matsui, avait

ouvert cette propriété, vaste et jusqu'alors inoccupée,

à un grand nombre de ses amis et connaissances,

pour leur permettre d'évacuer, à distance convenable

de l'aire probable des bombardements, les choses qu'ils désiraient

mettre à l'abri. M. Tanimoto n'avait eu aucun mal à

déménager chaises, hymnaires, Bibles, ornements

sacrés et registres de paroisse, en s'attelant lui-même

à la charrette à bras ; mais le buffet d'orgue

et le piano droit requéraient une aide. Un de ses amis,

du nom de Matsuo, lui avait prêté la main, la veille,

pour charrier le piano jusqu'à Koï ; en échange,

il avait promis d'aider ce jour-là M. Matsuo à trimbaler

le mobilier d'une de ses filles. Voilà pourquoi il s'était

levé de si bonne heure.

M.

Tanimoto est un, homme de petite taille, également prompt

à discourir, à rire et à pleurer. Une raie

partage par le milieu ses cheveux noirs et plutôt longs ;

la saillie de l'os frontal, immédiatement au-dessus des

sourcils, la brièveté de la moustache, la petitesse

de la bouche et du menton lui donnent un air vieux-jeune, un air

d'adolescent plein de sagesse, et d'ardente faiblesse. Ses mouvements

sont nerveux et vifs, mais empreints d'une réserve qui

suggère la prudence avisée. Et c'est un fait qu'il

témoigna précisément de ces qualités

au cours des inquiètes journées qui précédèrent

l'explosion de la bombe. Non seulement M. Tanimoto envoyait sa

femme passer les nuits à Ushida, mais il avait transporté

tout ce qu'il avait pu, de sa chapelle, sise dans le quartier

surpeuplé de Nagaragawa, dans la demeure d'un fabricant

de rayonne de Koï, à quelque trois kilomètres

et demi du centre. Ce fabricant de rayonne, un M. Matsui, avait

ouvert cette propriété, vaste et jusqu'alors inoccupée,

à un grand nombre de ses amis et connaissances,

pour leur permettre d'évacuer, à distance convenable

de l'aire probable des bombardements, les choses qu'ils désiraient

mettre à l'abri. M. Tanimoto n'avait eu aucun mal à

déménager chaises, hymnaires, Bibles, ornements

sacrés et registres de paroisse, en s'attelant lui-même

à la charrette à bras ; mais le buffet d'orgue

et le piano droit requéraient une aide. Un de ses amis,

du nom de Matsuo, lui avait prêté la main, la veille,

pour charrier le piano jusqu'à Koï ; en échange,

il avait promis d'aider ce jour-là M. Matsuo à trimbaler

le mobilier d'une de ses filles. Voilà pourquoi il s'était

levé de si bonne heure.

M. Tanimoto prépara lui-même son petit déjeuner.

Il se sentait affreusement fatigué. La dépense de

force que lui avait coûtée, la veille, le déménagement

du piano, l'insomnie de la nuit, des semaines de tracas et d'alimentation

déréglée, les soucis de sa paroisse, tout

concourait à lui donner l'impression de n'être guère

à la hauteur des tâches de la journée. A cela

s'ajoutait encore que M. Tanimoto avait fait ses études

en théologie à Emory College, Atlanta, Etat de Géorgie ;

que ses diplômes dataient de 1940 ; qu'il parlait un

excellent anglais, s'habillait à l'américaine, était

resté en correspondance avec de nombreux amis américains

jusqu'aux derniers jours de la paix ; et que, au milieu d'un

peuple en proie à la peur obsédante de la police

- hantise qu'il n'était peut-être pas sans éprouver

lui-même - il sentait croître en lui un malaise incessant.

De fait, la police l'avait interrogé plusieurs fois, et

il y avait à peine quelques jours, il avait entendu dire

qu'un certain M. Tanaka, homme de sa connaissance, très

influent, directeur à la retraite de la compagnie de navigation

Toyo Kisen Kaisha, antichrétien notoire, célèbre

à Hiroshima pour sa philanthropie tapageuse et non moins

fameux pour sa réputation de tyrannie, avait raconté

à des gens qu'il fallait se méfier de Tanimoto.

En compensation de quoi, et pour témoigner publiquement

de son patriotisme, M. Tanimoto avait assumé la présidence

du tonarigumi (ou Association de Quartier), et à

ses autres devoirs et soucis cette position avait ajouté

le soin d'organiser la défense passive pour une vingtaine

de familles.

Six heures du matin n'étaient pas sonnées que M.

Tanimoto se mettait en chemin pour la maison de M. Matsuo. Il

arriva chez ce dernier pour trouver que c'était un tansu,

lourde commode japonaise, pleine de vêtements et d'objets

de ménage, qu'il leur faudrait déménager.

Les deux hommes s'attelèrent à la charrette et partirent.

La matinée était parfaitement claire et si chaude

qu'elle promettait une journée pénible. Ils cheminaient

depuis quelques minutes, lorsque la sirène retentit, signal

continu, d'une minute, avertissant la population que des avions

approchaient mais n'indiquant aucun danger sérieux, et

précis pour elle, puisqu'il n'était pas de matin

qu'on ne l'entendît : vers cette heure-là, régulièrement,

un appareil de reconnaissance météorologique américain

venait survoler la côte. Les deux hommes tiraient et poussaient

la charrette à travers les rues de la ville. Hiroshima était bâtie en éventail,

en majeure partie sur la demi-douzaine d'îles que forment

les sept branches de l'estuaire en delta de la rivière

Ota ; les principaux quartiers d'affaires et de résidence

s'étendant sur un peu plus de dix kilomètres carrés

au centre de la cité, renfermaient les trois quarts de

la population, que l'exécution de plusieurs plans d'évacuation

avait réduite, de son chiffre maximum de temps de guerre

- 380 000 - à quelque 245 000. Usines, autres

quartiers résidentiels ou faubourgs traçaient une

frange compacte autour de la ville. Au Sud, couraient les docks,

un aérodrome et la mer Intérieure, comme cloutée

d'îles. Une crête de montagnes cerne les trois autres

côtés du delta. M. Tanimoto et M. Matsuo, ayant traversé

successivement le centre et ses rues commerçantes, déjà

plein de monde, puis deux bras du delta, gravissaient maintenant

les rues en pente de Koï, en direction des quartiers extérieurs

et des collines naissantes. Au moment où ils attaquaient

une côte, dans une vallée à l'écart

de la zone de fort peuplement, la fin d'alerte sonna. (Les opérateurs

japonais de radar, ne détectant que trois avions, supposèrent

qu'il s'agissait d'une reconnaissance.) Pousser la charrette dans

la côte, pour arriver à la maison du fabricant de

rayonne, était chose fatigante, et les deux hommes, après

s'être engagés avec leur chargement dans l'allée

principale et avoir atteint le perron firent halte pour souffler

un peu. Entre la ville et eux, se dressait une aile de la maison.

Comme la plupart des demeures, dans cette région du Japon,

la maison consistait en une charpente en bois et en murs de bois

aussi, soutenant un lourd toit de tuiles. Le vestibule d'entrée,

bourré de ballots de literie et de vêtements, avait

l'air d'une grotte fraîche comblée de coussins. En

face de la maison, à droite de la porte d'entrée,

il y avait un grand jardin en rocaille, fort prétentieux.

Pas le moindre bruit d'avion. La matinée était paisible

et tranquille ; le lieu, plein d'agréable fraîcheur.

Puis une formidable et fulgurante lueur déchira le ciel.

M. Tanimoto se souvient distinctement qu'elle se traça

d'Est en Ouest, de la ville vers les collines. On eût dit

une nappe de soleil. M. Matsuo et lui eurent une réaction

de terreur, et le temps de réagir (car ils se trouvaient

à 3.300 mètres environ du centre de l'explosion).

M. Matsuo franchit d'un bond le perron et le seuil de la maison,

pour plonger parmi l'amas de literie et s'y ensevelir littéralement.

M. Tanimoto fit quatre ou cinq pas et se jeta entre deux gros

rocs du jardin. Il s'aplatit de toutes ses forces sur le ventre,

contre l'un d'eux. Face à la pierre, il ne vit rien de

ce qui arriva. Il sentit une soudaine pression, puis une pluie

de menus éclats, de morceaux de bois et de fragments de

tuiles. Il n'entendit nul fracas. (Presque personne, à

Hiroshima, ne se souvient d'avoir entendu un bruit de bombe. Seul,

un pêcheur à bord de son sampan, sur la mer intérieure

à proximité de Tsuzu, et chez qui vivaient la belle-mère

et la belle-soeur de M. Tanimoto, vit la lueur et entendit une

formidable explosion ; il était à près

de trente-trois kilomètres de Hiroshima, mais le tonnerre

fut plus fort que lors du bombardement d'Iwakuni par les B-29,

et Iwakuni n'était qu'à cinq kilomètres de

là.)

Quand il osa lever la tête, M. Tanimoto vit que la maison

du fabricant de rayonne s'était effondrée. Il crut

qu'une bombe était tombée droit dessus. De tels

nuages de poussière flottaient dans l'air qu'un crépuscule

semblait être descendu sur le quartier. Cédant à

la panique, et oubliant sur le moment M. Matsuo enseveli sous

les ruines, M. Tanimoto se précipita dans la rue. Il remarqua,

tout en courant, que le mur en béton de la propriété

s'était écroulé vers la maison plutôt

que vers le dehors. Dans la rue, la première chose qui

le frappa, ce fut une escouade de soldats employés à

creuser une galerie à flanc de colline, en face (un de

ces milliers d'abris secrets où les Japonais, apparemment,

avaient l'intention de se retrancher pour résister à

l'invasion, colline par colline, vie pour vie) de ce terrier,

où ils auraient dû être en sécurité,

les soldats sortaient, tête, poitrine, dos en sang ;

muets, abrutis et titubants.

Sous l'effet de ce que l'on eût dit être un phénomène

local - un nuage de poussière en suspens - le jour s'assombrit

de plus en plus. [...]

II L'incendie

Aussitot après l'explosion,

le Révérend Kiyoshi Tanimoto, que nous avons laissé

se précipitant comme un fou hors de la propriété

de M. Matsui et regardant avec stupeur des soldats couverts de

sang déboucher de la galerie souterraine qu'ils étaient

occupés à creuser, donna tous ses soins apitoyés

à une vieille dame qui marchait droit devant elle, hébétée,

se tenant la tête de la main gauche et, de la droite, soutenant

un petit garçon de trois ou quatre ans qu'elle portait

sur son dos, tout en criant : « Je suis blessée !

Je suis blessée ! Je suis blessée ! »

M. Tanimoto transféra l'enfant du dos de la femme sur le

sien, puis, la prenant par la main, la conduisit jusqu'au bas

de la rue qu'obscurcissait ce que l'on eût dit être

une colonne de poussière bien localisée. Ils arrivèrent

à une école primaire, non loin de là, désignée

auparavant pour servir d'hôpital temporaire en cas de nécessité.

L'attention pleine de sollicitude qu'il avait portée à

la vieille femme aida M. Tanimoto à se débarrasser

sur-le-champ de sa terreur. Parvenu à l'école, il

fut grandement surpris de s'apercevoir que le sol était

couvert de débris de verre et que cinquante à soixante

blessés attendaient déjà d'être pansés.

Il se dit que, bien que la fin d'alerte eût sonné

et qu'il n'eût pas entendu d'avions, plusieurs bombes avaient

dû tomber. Il se souvint d'un monticule, dans le jardin

du fabricant de rayonne, d'où l'on avait vue sur l'ensemble

de Koï - et de Hiroshima, pour autant - et il revint en courant

à la propriété.

Aussitot après l'explosion,

le Révérend Kiyoshi Tanimoto, que nous avons laissé

se précipitant comme un fou hors de la propriété

de M. Matsui et regardant avec stupeur des soldats couverts de

sang déboucher de la galerie souterraine qu'ils étaient

occupés à creuser, donna tous ses soins apitoyés

à une vieille dame qui marchait droit devant elle, hébétée,

se tenant la tête de la main gauche et, de la droite, soutenant

un petit garçon de trois ou quatre ans qu'elle portait

sur son dos, tout en criant : « Je suis blessée !

Je suis blessée ! Je suis blessée ! »

M. Tanimoto transféra l'enfant du dos de la femme sur le

sien, puis, la prenant par la main, la conduisit jusqu'au bas

de la rue qu'obscurcissait ce que l'on eût dit être

une colonne de poussière bien localisée. Ils arrivèrent

à une école primaire, non loin de là, désignée

auparavant pour servir d'hôpital temporaire en cas de nécessité.

L'attention pleine de sollicitude qu'il avait portée à

la vieille femme aida M. Tanimoto à se débarrasser

sur-le-champ de sa terreur. Parvenu à l'école, il

fut grandement surpris de s'apercevoir que le sol était

couvert de débris de verre et que cinquante à soixante

blessés attendaient déjà d'être pansés.

Il se dit que, bien que la fin d'alerte eût sonné

et qu'il n'eût pas entendu d'avions, plusieurs bombes avaient

dû tomber. Il se souvint d'un monticule, dans le jardin

du fabricant de rayonne, d'où l'on avait vue sur l'ensemble

de Koï - et de Hiroshima, pour autant - et il revint en courant

à la propriété.

De ce monticule, M. Tanimoto découvrit un panorama stupéfiant.

Ce n'était pas seulement d'un petit coin de Koï, comme

il s'y était attendu - c'était de tout ce qu'il

apercevait de Hiroshima, à travers le nuage dont l'air

était obscurci, que montait une épaisse et, épouvantable

colonne d'atmosphère empoisonnée. De massives gerbes

de fumée, proches ou lointaines, s'élevaient déjà,

trouant la nappe immense de poussière. Il se demanda comment

tant de dégâts, sur une telle surface, avaient pu

naître d'un ciel silencieux ; ne se fût-il agi

que de quelques avions, volant à haute altitude, on n'eût

pas manqué de les entendre. Non loin, des maisons brûlaient

et lorsque d'énormes gouttes d'eau, grosses comme des billes,

se mirent à tomber, il eut comme une idée qu'elles

devaient provenir des lances des pompiers luttant contre le feu.

(En fait, c'étaient des

gouttes résultant de la condensation de l'atmosphère,

tombant de la tumultueuse colonne de fumée, d'air chaud

et de matière désintégrée, qui montait

déjà à des kilomètres dans le ciel

au-dessus de Hiroshima.)

M. Tanimoto se détourna de ce spectacle en entendant M.

Matsuo l'appeler et lui demander s'il était indemne. M.

Matsuo, à l'intérieur de la maison effondrée,

avait bénéficié de la moelleuse protection

de la literie accumulée dans le hall d'entrée, d'où

il avait réussi ensuite à se dépêtrer.

M. Tanimoto répondit à peine à ces appels.

Pensant à sa femme, à son bébé, à

sa chapelle, à son foyer, à ses paroissiens - là-bas,

tous noyés dans ces affreuses ténèbres -

une fois de plus, il s'était remis à courir, en

proie à la panique, vers la ville. [...]

M. Tanimoto, terrifié à la pensée de sa famille et de sa chapelle, s'était d'abord élancé, dans l'idée de les rejoindre en prenant au plus court, par la grand'route de Koï.

Vers

le 12 août. Photo: KAWAHARA Yotsugi.

Vers

le 12 août. Photo: KAWAHARA Yotsugi.

Une vue des environs de Kami-Nobori-cho. Le bâtiment

au centre est l'église Nagarekawa de Hiroshima,

du Conseil national des Eglises du Japon, à 900 mètres

est-nord-est de l'hypocentre. Le bâtiment qui se trouve

derrière est ce qui reste de l'Office de la radiodiffusion

de Hiroshima.

Il était le seul à s'enfoncer

dans la ville ; les centaines et les centaines de gens qu'il

croisait, fuyaient et il n'était pas un des fugitifs qui

ne semblât avoir été atteint de quelque manière.

Certains avaient les sourcils littéralement calcinés

et la peau pendait de leur visage et de leurs mains. D'autres,

sous l'effet de la souffrance, avançaient les bras levés,

comme portant quelque chose à deux mains. Il en était

qui vomissaient en marchant. Beaucoup étaient nus ou n'étaient

plus vêtus que de lambeaux de vêtements. Sur certains

corps ainsi dénudés, les brûlures s'étaient

inscrites en motifs dessinant les épaulettes d'un gilet

de dessous, ou des bretelles ; et sur la peau de certaines

femmes (étant donné que le blanc repoussait la chaleur

dégagée par la bombe, tandis que le noir l'absorbait

et servait de conducteur), les fleurs imprimées sur les

kimonos. Beaucoup aussi, blessés eux-mêmes, soutenaient

des parents plus grièvement atteints. Presque tous avançaient

la tête basse, regardant droit devant eux, se taisant et

montrant des visages dénués d'expression.

Après avoir traversé le pont de Koï et le pont

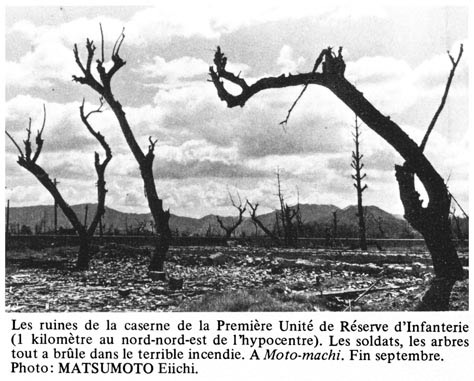

de Kannon, sans cesser un instant de courir, M. Tanimoto s'aperçut,

à mesure qu'il s'approchait du centre, que toutes les maisons

étaient comme écrasées et que beaucoup d'entre

elles brûlaient. Les arbres étaient à nu,

les troncs carbonisés. Il tenta en plusieurs points de

pénétrer parmi les ruines, mais chaque fois fut

arrêté par les flammes. Sous les restes de quantité

de maisons, les gens appelaient au secours, mais personne ne s'occupait,

d'eux ; en règle générale, ce jour-là,

les survivants ne se portèrent à l'aide que de parents

ou de voisins immédiats, car il leur était impossible

d'embrasser par l'esprit, voire même simplement de tolérer,

l'idée d'un cercle de souffrances plus étendu.

Les blessés passaient en boitant devant ces cris ;

et M. Tanimoto, lui, passait en courant. En tant que chrétien,

il se sentait rempli de compassion pour les malheureux pris au

piège ; en tant que Japonais, il succombait sous la

honte d'être intact dans son corps et il priait tout en

courant : « Dieu vienne en aide aux malheureux

et les arrache à ces flammes ! »

Il s'était dit qu'en prenant

sur la gauche, il contournerait l'incendie. Il revint, toujours

courant, au pont de Kannon et suivit sur une certaine distance

le bord de la rivière. Il tenta de s'enfoncer dans plusieurs

rues transversales, mais les trouva toutes bloquées ;

il finit donc par tourner loin sur sa gauche et courut jusqu'à

Yokogawa, gare sur une ligne de chemin de fer qui faisait le tour

de la ville en un large demi-cercle et il suivit la voie ferrée

jusqu'à ce qu'il tombât sur un train en flammes.

L'étendue du désastre l'avait, à ce point

de sa course, si impressionné, qu'il remonta en courant

vers le nord, jusqu'à Gion, à plus de trois kilomètres

de là (Gion étant un faubourg situé au pied

des collines). Tout le long du chemin, il dépassa des gens

affreusement brûlés et déchirés et,

tourmenté par son remords patriotique, il se tournait à

droite et à gauche, sans s'arrêter, disant à

tel ou tel d'entre eux : « Pardonnez-moi de ne

pas porter ma part de votre fardeau ». Près

de Gion, il commença à rencontrer des gens de la

campagne qui faisaient route vers la ville pour porter secours.

L'apercevant, ils s'écrièrent . « Regardez !

En voici un qui n'est pas blessé ! » A

Gion, il prit en direction de la rive droite de la rivière

principale, l'Ota, et courut jusqu'au bord de l'eau, où

il retrouva l'incendie. Il n'y avait pas de flammes sur l'autre

rive, ce qui fit que, dépouillant sa chemise et ses chaussures,

il plongea dans l'eau. Parvenu au milieu de la rivière,

où le courant était assez fort, l'épuisement

et la peur finirent par avoir le dessus - il avait fait en courant

une douzaine de kilomètres - et perdant tout ressort, il

sentit que les eaux l'entraînaient. Il pria : « Je

vous supplie, mon Dieu, aidez-moi à toucher l'autre bord.

Ce serait trop bête de périr noyé quand je

suis le seul à ne pas être blessé. »

Il réussit à faire encore quelques brasses et prit

pied sur une langue de sable, en aval.

Il s'était dit qu'en prenant

sur la gauche, il contournerait l'incendie. Il revint, toujours

courant, au pont de Kannon et suivit sur une certaine distance

le bord de la rivière. Il tenta de s'enfoncer dans plusieurs

rues transversales, mais les trouva toutes bloquées ;

il finit donc par tourner loin sur sa gauche et courut jusqu'à

Yokogawa, gare sur une ligne de chemin de fer qui faisait le tour

de la ville en un large demi-cercle et il suivit la voie ferrée

jusqu'à ce qu'il tombât sur un train en flammes.

L'étendue du désastre l'avait, à ce point

de sa course, si impressionné, qu'il remonta en courant

vers le nord, jusqu'à Gion, à plus de trois kilomètres

de là (Gion étant un faubourg situé au pied

des collines). Tout le long du chemin, il dépassa des gens

affreusement brûlés et déchirés et,

tourmenté par son remords patriotique, il se tournait à

droite et à gauche, sans s'arrêter, disant à

tel ou tel d'entre eux : « Pardonnez-moi de ne

pas porter ma part de votre fardeau ». Près

de Gion, il commença à rencontrer des gens de la

campagne qui faisaient route vers la ville pour porter secours.

L'apercevant, ils s'écrièrent . « Regardez !

En voici un qui n'est pas blessé ! » A

Gion, il prit en direction de la rive droite de la rivière

principale, l'Ota, et courut jusqu'au bord de l'eau, où

il retrouva l'incendie. Il n'y avait pas de flammes sur l'autre

rive, ce qui fit que, dépouillant sa chemise et ses chaussures,

il plongea dans l'eau. Parvenu au milieu de la rivière,

où le courant était assez fort, l'épuisement

et la peur finirent par avoir le dessus - il avait fait en courant

une douzaine de kilomètres - et perdant tout ressort, il

sentit que les eaux l'entraînaient. Il pria : « Je

vous supplie, mon Dieu, aidez-moi à toucher l'autre bord.

Ce serait trop bête de périr noyé quand je

suis le seul à ne pas être blessé. »

Il réussit à faire encore quelques brasses et prit

pied sur une langue de sable, en aval.

Il escalada la berge et la longea en courant jusqu'au moment où,

près d'un temple shintoïste, il se heurta encore à

l'incendie. Comme il tournait sur la gauche, dans l'espoir de

trouver une issue, il rencontra, par une chance incroyable, sa

femme. Elle portait dans ses bras leur bébé. M.

Tanimoto était parvenu à un tel degré d'épuisement

émotif, que plus rien ne pouvait le surprendre. Il n'embrassa

pas sa femme ; il se borna à dire : « Oh !

vous êtes sauve ! » Elle lui raconta qu'elle

était arrivée chez eux, après avoir passé

la nuit à Ushida, juste à temps pour l'explosion,

et qu'elle avait été ensevelie sous le presbytère

avec l'enfant dans ses bras. Elle lui dit comment les décombres

avaient pesé sur elle, comment le bébé avait

crié. Elle avait vu une faible crevasse de lumière

et, en tendant la main, elle avait réussi à agrandir

le trou, petit à petit. Au bout d'une demi-heure, environ,

elle avait entendu et reconnu le crépitement du bois qui

brûlait. Enfin, l'ouverture avait été assez

grande pour qu'elle parvînt à y faire passer l'enfant,

en le poussant, puis à se hisser en rampant à son

tour. Elle ajouta qu'elle retournait maintenant à Ushida.

M. Tanimoto lui répondit qu'il voulait voir où en

était sa chapelle et s'occuper des gens de son Association

de Quartier. Ils se séparèrent aussi fortuitement,

aussi hébétés, qu'ils s'étaient retrouvés.

Le chemin qu'avait pris M. Tanimoto pour contourner l'incendie

le fit traverser le Champ de Manoeuvre de l'Est qui, zone d'évacuation,

était à présent le théâtre d'une

horrible parade : blessés ensanglantés et brûlés

par files entières. Les brûlés gémissaient :

« Mizu, mizu ! A boire, à boire ! »

M. Tanimoto, ayant trouvé un baquet dans une rue proche

et repéré un robinet qui fonctionnait encore dans

la carcasse écrabouillée d'une maison, entreprit

d'apporter de l'eau à ces inconnus qui souffraient. Lorsqu'il

eut donné à boire à une trentaine d'entre

eux, il se rendit compte - qu'il perdait trop de temps. « Excusez-moi,

dit-il d'une voix forte à ceux qui, tout près, tendaient

les mains vers lui et criaient leur soif, nombreux sont ceux qui

attendent mes soins. » Puis il s'en fut en courant.

Il retourna au bord de la rivière, son baquet à

la main et sauta sur un banc de sable. Là, il vit des centaines

de gens si mal en point, qu'il leur était impossible de

fuir plus loin la cité en flammes. Quand ces gens aperçurent

un homme valide et indemne, la même plainte recommença:

« Mizu, mizu, mizu ».

M. Tanimoto n'y put résister ; il alla chercher

de l'eau à la rivière, qu'il leur distribua - erreur

de sa part, l'eau étant saumâtre, du fait de la marée.

Deux ou trois petits bateaux traversaient la rivière, transportant

les blessés du parc Asano. Quand l'un d'eux accosta au

banc de sable, M. Tanimoto réitéra de la même

voix forte son petit discours d'excuses et sauta à bord.

Il se trouva ainsi atteindre le parc. Là, parmi les broussailles,

il retrouva certains des gens de son Association de Quartier,

dont il avait la responsabilité et qui s'étaient

rendus en cet endroit conformément à ses instructions

précédentes ;  il

retrouva aussi de nombreuses connaissances, entre autres le Père

Kleinsorge et les autres membres de la communauté catholique.

Mais Fukai, qui était un de ses amis intimes, manquait.

« Où est Fukai ? » demanda-t-il.

« Il n'a pas voulu venir avec nous, répondit

le Père Kleinsorge. Il s'est sauvé et il est retourné

là-bas. » [...]

il

retrouva aussi de nombreuses connaissances, entre autres le Père

Kleinsorge et les autres membres de la communauté catholique.

Mais Fukai, qui était un de ses amis intimes, manquait.

« Où est Fukai ? » demanda-t-il.

« Il n'a pas voulu venir avec nous, répondit

le Père Kleinsorge. Il s'est sauvé et il est retourné

là-bas. » [...]

Quand M. Tanimoto, son baquet toujours à la main, arriva

au parc, celui-ci était encombré d'une grande foule,

et il était bien difficile de distinguer les morts des

vivants, car la plupart des gens, couchés, ne bougeaient

pas, les yeux grands ouverts. Pour le Père Kleinsorge,

homme d'Occident, le silence dans ces bosquets au bord de la rivière,

où des centaines d'êtres atrocement blessés

confondaient leurs souffrances, fut l'un des traits les plus effroyables,

les plus épouvantables de son expérience. Ceux qui

avaient mal, se taisaient ; personne ne pleurait, ou ne criait

de douleur encore moins ; pas une plainte ; de tous

ceux qui succombèrent, pas un seul ne mourut bruyamment ;

les enfants mêmes étaient muets ; très

peu de gens parlaient, simplement. Et quand le Père Kleinsorge

donna à boire à certains blessés dont le

visage disparaissait presque sous les brûlures, ils burent

chacun à leur tour, puis se soulevant légèrement,

lui firent une petite révérence pour le remercier.

M. Tanimoto salua les prêtres, puis regarda autour de lui,

en quête de visages amis. Il reconnut Mme Matsumoto, la

femme du directeur de l'école méthodiste, et lui

demanda si elle avait soif. Elle lui dit que oui ; il alla

donc lui chercher de l'eau dans son baquet à l'un des petits

lacs de la rocaille du parc. Puis il décida d'essayer de

pousser jusqu'à sa chapelle. Suivant le chemin que les

prêtres avaient parcouru dans leur fuite devant l'incendie,

il s'engagea dans Nobori-cho ; il n'alla pas loin :

l'incendie faisait tellement rage dans les rues, qu'il lui fallut

rebrousser chemin. Il descendit jusqu'à la berge et se

mit en quête d'une embarcation qui lui permit de transporter

de l'autre côté de la rivière certains des

blessés les plus graves, de façon à les éloigner

du parc Asano et du feu qui gagnait. Il tomba bientôt sur

un bateau de plaisance, à fond plat et de bonne taille,

échoué sur la rive ; mais à l'intérieur

et autour de la barque, un spectacle horrible s'offrit à

ses yeux : cinq cadavres d'hommes, presque nus, terriblement

brûlés et qui avaient dû expirer là,

plus ou moins du même coup, car leurs attitudes suggéraient

qu'ils s'étaient employés ensemble à tenter

de mettre le bateau à flots. M. Tanimoto enleva les cadavres

de la barque, et ce, faisant, il éprouva tant d'horreur

à déranger ces morts - à les empêcher,

se dit-il, sur le moment, de s'élancer avec leur embarcation

pour leur dernier voyage - qu'il dit à voix haute :

« Pardonnez-moi de prendre ce bateau. J'en ai absolument

besoin pour d'autres, qui sont en, vie. » La barque

était pesante, mais il parvint tout de même à

la pousser dans l'eau. Les rames manquaient ; tout ce qu'il

put trouver pour en tenir lieu, ce fut une grosse perche de bambou.

Il remonta péniblement le courant jusqu'à la partie

la plus encombrée du parc et entreprit de passer les blessés.

Il arrivait à les entasser par dix ou douze à chaque

passage ; mais la rivière étant trop profonde

en son milieu pour qu'il pût naviguer à la perche,

il lui fallait pagayer avec son bambou ; ce qui faisait que

chaque voyage lui prenait beaucoup de temps. Il peina plusieurs

heures de la sorte.

Au début de l'après-midi, le feu gagna les bosquets

du parc Asana. Le premier indice qu'en eut M. Tanimoto, ce fut

quand, au retour d'un de ses voyages de passeur, il vit qu'un

grand nombre de gens s'étaient rapprochés de la

rivière. En accostant, il alla se rendre compte sur place,

et quand il vit les flammes, il cria : « Que tous

les hommes jeunes et valides me suivent ! » Le

Père Kleinsorge transporta le Père Schiffer et le

Père La Salle tout au bord de l'eau, et, après avoir

demandé aux gens qui se trouvaient là de les transférer

sur l'autre rive si l'incendie venait trop près, se joignit

aux volontaires de M. Tanimoto. Ce dernier dépêcha

certains de ses hommes à la recherche de seaux et de baquets,

et dit aux autres de battre les fourrés qui brûlaient,

de leurs vêtements. Quand seaux et baquets furent là,

il organisa la chaîne, à partir de l'un des lacs

de la rocaille. Ses gens luttèrent contre le feu durant

plus de deux heures, et petit à petit eurent le dessus.

Pendant que les hommes de M. Tanimoto s'employaient de la sorte,

la foule effrayée se pressait de plus en plus vers la rivière ;

finalement, la masse en panique refoula certains des malheureux

qui se trouvaient sur le bord jusque dans l'eau. Parmi ceux qui

furent ainsi contraints d'entrer dans la rivière et s'y

noyèrent, se trouvèrent Mm Matsumoto, de l'école

méthodiste, et sa fille.

Quand le Père Kleinsorge revint, après avoir combattu

le feu, il trouva que le Père Schiffer perdait toujours

du sang et était affreusement pâle. Des Japonais

debout autour de lui le regardaient sans mot dire. Le Père

Schiffer murmura à son collègue dans un souffle :

« Je ne vaux pas mieux que si j'étais mort.

- Pas encore, » dit le Père Kleinsorge. Il avait

pris avec lui la musette de pansements du docteur Fujii, et il

avait remarqué, dans la foule, le docteur Kanda ;

il alla trouver ce dernier et lui demanda de bien vouloir soigner

les coupures du Père Schiffer. Le docteur Kanda avait vu,

parmi les décombres de sa clinique, sa femme et sa fille,

mortes ; il était assis la tête entre les mains.

« Je ne suis bon à rien, » dit-il.

Le Père Kleinsorge renforça le pansement autour

de la tête du Père Schiffer, l'aida à gagner

un endroit plus élevé et l'installa de façon

qu'il eût la tête haute ; bientôt l'hémorragie

diminua.

Ce fut environ à ce moment-là, qu'on entendit le

bruit de moteur d'avions qui approchaient. Quelqu'un dans la foule,

non loin de la famille Nakamura, cria « Les voilà

qui reviennent nous punir encore ! » Un boulanger,

du nom de Nakashima, se dressa et commanda : « Tous

ceux qui portent du blanc, ôtez-le ! » Mme

Nakamura ôta les blouses de ses enfants, ouvrit son parapluie

et fit se rassembler sa petite famille sous lui. Un grand nombre

de gens, y compris des brûlés graves, se traînèrent

en rampant parmi les buissons où ils restèrent jusqu'à

ce que le ronronnement - il s'agissait évidemment d'une

reconnaissance, météorologique ou autre - se fût

éteint.

La pluie commença à tomber. Mme Nakamura garda ses

enfants à l'abri du parapluie. Les gouttes devinrent d'une

grosseur anormale et quelqu'un cria : « Les Américains

nous aspergent de pétrole. Ils vont nous mettre le feu ! »

(Ce cri de terreur s'inspirait d'une des théories que l'on

se chuchotait de groupe en groupe dans le parc, sur l'étendue

du sinistre, savoir : qu'un seul avion, survolant la ville,

avait pulvérisé de l'essence et, de façon

ou d'autre, y avait mis le feu d'un seul coup, en une seconde.)

Mais les gouttes étaient évidemment de l'eau, et

au fur et à mesure qu'elles tombaient, le vent se fit de

plus en plus violent ; puis soudain - probablement par suite

de la prodigieuse convection provoquée par la ville en

flammes - un cyclone s'abattit sur le parc. D'énormes arbres

s'écrasèrent ; les plus petits étaient

déracinés et volaient dans les airs. Plus haut dans

le ciel, un invraisemblable cortège d'objets plats tournoyait

dans la trompe du cyclone : ferrailles, débris de

tôle, papiers, portes, morceaux de nattes. Le Père

Kleinsorge couvrit d'un lambeau d'étoffe les yeux du Père

Schiffer, de peur que le blessé, affaibli, n'allât

s'imaginer qu'il devenait fou. La tempête balaya Mme Murata,

la femme de charge de la mission, qui était assise tout

près de la rivière, et la fit rouler en bas de la

berge, la précipitant sur un endroit rocheux où

l'eau était peu profonde et d'où elle sortit, les

pieds nus en sang. Le tourbillon se déplaça ensuite

vers le milieu de la rivière, où il pompa une colonne

d'eau et finit par s'épuiser.

Après le cyclone, M. Tanimoto recommença à

panser des blessés et le Père Kleinsorge demanda

à l'étudiant en théologie de traverser la

rivière et d'aller jusqu'au noviciat des jésuites,

à Nagatsuka, soit environ cinq kilomètres du centre

de la ville, afin. que les prêtres qui étaient là

vinssent avec du secours chercher les Pères Schiffer et

La Salle. L'étudiant prit place sur la barque de M. Tanimoto

et s'éloigna en même temps que ce dernier. Le Père

Kleinsorge demanda à Mme Nakamura si elle n'aimerait pas

partir pour Nagatsuka avec les prêtres, quand ils arriveraient.

Elle lui dit qu'elle avait avec elle des bagages, que ses enfants

étaient malades - ils vomissaient encore de temps à

autre, de même qu'elle, aussi bien - et qu'elle avait peur,

en conséquence, de se mettre en chemin. Le religieux lui

dit qu'il pensait que les prêtres du noviciat pourraient

revenir la chercher le lendemain, avec une charrette à

bras.

Tard dans l'après-midi, alors qu'il prenait pied sur la

berge pour s'arrêter quelque temps, M. Tanimoto, à

l'énergie et à l'esprit d'initiative duquel nombre

de gens avaient fini par s'en remettre, entendit réclamer

à manger. Il consulta le Père Kleinsorge, et tous

deux décidèrent de retourner en ville, pour aller

chercher du riz stocké dans l'abri de l'Association de

Quartier de M. Tanimoto et dans celui de la mission. Le Père

Cieslik et deux ou trois autres personnes les accompagnèrent.

Tout d'abord, lorsqu'ils se retrouvèrent parmi les rangées

de maisons fauchées, ils ne surent plus où ils étaient ;

le changement était trop brutal, d'une ville qui, le matin

même, bourdonnait de ses deux cent quarante-cinq mille vies

humaines, en un simple tracé de ruines, dans l'après-midi.

L'asphalte des chaussées était encore mou et brûlant,

du fait de l'incendie et le fouler n'était guère

agréable. Ils ne rencontrèrent qu'une seule personne,

une femme, qui leur dit, alors qu'ils passaient : « Mon

mari est sous ce tas de cendres. » A la mission, où

M. Tanimoto se sépara du groupe, le Père Kleinsorge

fut consterné à la vue du bâtiment, complètement

rasé. Dans le jardin, en se dirigeant vers l'abri, il remarqua

une citrouille, qui avait rôti sur des sarments de vigne.

Le Père Cieslik et lui y goûtèrent et trouvèrent

le mets délicieux. Ils s'aperçurent avec surprise

qu'ils avaient faim, et mangèrent un bon morceau de la

citrouille. Ils tirèrent de l'abri plusieurs sacs de riz,

cueillirent plusieurs citrouilles, également cuites, et

retournant le sol, ramassèrent des pommes de terre en robe

des champs, d'allure fort appétissante ; puis ils

se remirent en route. M. Tanimoto les rejoignit peu après.

L'un de ceux qui l'accompagnaient portait quelques ustensiles

de cuisson.

Dans le parc, M. Tanimoto organisa la cuisine en faisant appel

aux jeunes femmes légèrement blessées de

son quartier. Le Père Kleinsorge offrit à la famille

Nakamura un peu de citrouille ; Mme Nakamura et ses enfants

y goûtèrent, mais ne purent garder ce qu'ils avaient

avalé. En tout, il y eut assez de riz pour nourrir une

centaine de personnes environ.

Peu avant la nuit, M. Tanimoto fit la rencontre d'une jeune femme

de vingt ans, Mme Kamai, sa plus proche voisine. Elle était

accroupie sur le sol et tenait dans ses bras le cadavre de sa

fillette, un bébé, morte, de toute évidence,

depuis le début du jour. Mme Kamai se mit debout d'un bond

à la vue de M. Tanimoto et lui dit « Voudriez-vous,

je vous prie, essayer de retrouver mon mari ? »

M. Tanimoto savait que son mari avait été mobilisé

la veille même dans l'armée ; lui-même

et Mme Tanimoto avaient invité chez eux Mme Kamai, l'après-midi

de son départ, pour la distraire. Kamai devait répondre

à l'appel au quartier général régional

de Chugoku - près de l'ancien château, au centre

de la ville - où quelque quatre mille hommes étaient

encasernés. A en juger au nombre considérable de

soldats mutilés qu'il avait vus durant la journée,

M. Tanimoto supposait que les casernes avaient subi de graves

dégâts, du fait de « la chose »,

quelle qu'elle fût, qui avait atteint Hiroshima. Il savait

qu'il aurait beau se donner tout le mal du monde, il n'avait pas

la moindre chance de retrouver le mari de Mme Kamai ; mais

il ne voulut pas la contrarier. « J'essaierai »,

dit-il.

« Il faut que vous le retrouviez, dit-elle ; il

adorait trop notre enfant. Je voudrais qu'il puisse la revoir

encore une fois. »

Novembre

1945 Photo: Documents restitués par l'armee américaine.

Novembre

1945 Photo: Documents restitués par l'armee américaine.

Le ruines du Premier hôpital militaire de Hiroshima s'étendent

de l'autre côté de route. Au centre se trouvent les

ruines du château de Hiroshima qui abritait le QG impérial

de la Région militaire Chugoku et d'autres installations

militaires.

[...] M. Tanimoto recommença à

pousser sa barque. Celle-ci, avec les prêtres, avançait

lentement, remontant le courant, lorsque les passagers entendirent

de faibles appels au secours. Une voix de femme, notamment :

« Il y a ici des gens qui vont se noyer ! Au secours !

L'eau monte ! » Les cris venaient d'une lagune

et les prêtres de la barque purent voir, à la lueur

se reflétant dans l'eau, des maisons qui brûlaient

encore, un certain nombre de blessés gisant au bord de

la rivière et que recouvrait déjà en partie

la marée montante. M. Tanimoto voulait aller à leur

aide, mais les prêtres craignirent que le Père Schiffer

ne succombât si l'on ne se pressait et ils insistèrent

pour que leur passeur continuât. M. Tanimoto les débarqua

au même endroit où il avait laissé le Père

Schiffer et repartit seul en direction de la lagune.

La nuit était très chaude, paraissait même

plus chaude du fait des lueurs d'incendie qui rougeoyaient dans

le ciel ; mais la plus jeune des deux fillettes que M. Tanimoto

et les prêtres avaient sauvées, se plaignit au Père

Kleinsorge d'avoir froid. Il ôta sa tunique et l'en couvrit.

L'enfant et sa soeur aînée étaient restées

deux heures dans l'eau salée avant qu'on vînt les

en tirer. Le corps de la cadette portait d'énorme brûlures

à vif ; l'eau salée de la rivière avait

dû être un terrible supplice pour elle. Elle se prit

à trembler de tous ses membres et répéta

qu'elle avait froid. Le Père Kleinsorge emprunta une couverture

à un voisin et l'en enveloppa ; mais elle frissonnait

et tremblait de plus en plus, répétant : « J'ai

tellement froid », et puis, soudain, elle cessa de

trembler, morte.

Sur la lagune, M. Tanimoto trouva quelque vingt hommes et femmes.

Il rangea le bateau le long de la rive et leur dit de se dépêcher

de monter. Ils ne bougèrent pas et il se rendit compte

qu'ils étaient trop faibles pour se soulever. Il se pencha

et prit une femme par les mains ; la peau céda et vint

sous ses doigts, par lambeaux énormes, comme un gant. Cette

sensation éveilla en lui une telle nausée, qu'il,

dut s'asseoir une seconde. Après quoi il sauta dans l'eau

et, de si faible stature qu'il fût, porta jusque dans la

barque plusieurs hommes et femmes, qui étaient nus. Dos

et poitrines étaient visqueux sous la main et il se souvint

non sans malaise des grandes brûlures qu'il avait vues durant

la journée : jaunes d'abord, puis rouges et gonflées,

la peau s'en allant en lanières ; et pour finir, sur le

soir, suppurantes et répandant une infection. Du fait

de la marée montante, son bambou était trop court

maintenant, et il lui fallut pagayer presque d'un bout à

l'autre du trajet. Sur l'autre rive, près d'une lagune

plus haute, il souleva à nouveau les corps, escaladant

avec eux la pente pour les mettre à l'abri de la marée.

Il devait se répéter lucidement et continuellement :

« Ce sont des êtres humains ». Il

dut faire trois voyages avant de les avoir tous transportés

sur l'autre rive. Quand il eut fini, il décida qu'il lui

fallait absolument se reposer et il revint vers le parc.

Alors qu'il gravissait la berge noire, il marcha sur quelqu'un,

trébucha, pendant que quelqu'un d'autre disait d'une voix

irritée : « Attention ! Vous me marchez

sur la main ». M. Tanimoto, tout honteux de faire mal

à un blessé, confus d'être valide, se souvint

soudain du navire-hôpital qui n'était pas arrivé

(et ne devait jamais se montrer), et il fut pris un instant d'une

rage aveugle et meurtrière à l'adresse de l'équipage

de ce navire, puis des docteurs en général. Pourquoi

ne venaient-ils pas au secours de tous ces gens ?

Le

10 août, à l'hôpital de la Croix-Rouge de Hiroshima,

photo: MIYATAKE Hajime. Les terribles brûlures sur le visage

et les bras montrent que ce garçon se trouvait face à

l'éclair. Le 6 août, sur les cent cinquante médecins

que comptait la cité, soixante cinq étaient déjà

morts et presque tous les autres blessés. Sur mille sept

cent quatre vingts infirmières, mille six cent cinquante

quatre étaient mortes ou trop durement touchées

pour s'employer activement. Au plus grand hôpital de la

ville, celui de la Croix-rouge, six docteurs seulement, sur trente,

pouvaient assumer leur fonction et dix infirmières, sur

plus de deux cents.

Le

10 août, à l'hôpital de la Croix-Rouge de Hiroshima,

photo: MIYATAKE Hajime. Les terribles brûlures sur le visage

et les bras montrent que ce garçon se trouvait face à

l'éclair. Le 6 août, sur les cent cinquante médecins

que comptait la cité, soixante cinq étaient déjà

morts et presque tous les autres blessés. Sur mille sept

cent quatre vingts infirmières, mille six cent cinquante

quatre étaient mortes ou trop durement touchées

pour s'employer activement. Au plus grand hôpital de la

ville, celui de la Croix-rouge, six docteurs seulement, sur trente,

pouvaient assumer leur fonction et dix infirmières, sur

plus de deux cents.

[...] M. Tanimoto, après sa longue course

et ses non moins longues heures de travaux de sauvetage,

sommeillait fiévreusement. Lorsqu'il s'éveilla,

aux premières lueurs de l'aube, il regarda en direction

de la rivière et s'aperçut qu'il n'avait pas transporté

assez haut sur la lagune, la veille, les corps putrescents et

trop faibles des blessés. La marée recouvrait l'endroit ;

ils n'avaient pas eu la force de bouger ; ils devaient être

noyés à l'heure qu'il était. Il vit des corps

qui flottaient au fil de l'eau.

[...] M. Tanimoto en voulait toujours furieusement aux médecins.

Il décida que rien ne l'empêcherait, personnellement,

d'en ramener un au parc Asano, par la peau du cou, s'il le fallait.

Il traversa la rivière, passa devant le temple shintoïste

où il s'était rencontré un bref instant avec

sa femme, la veille, et poussa jusqu'au Champ de Manoeuvre de

l'Est.

L'endroit était désigné depuis longtemps

comme zone d'évacuation ; il avait donc toute chance,

se disait-il, d'y trouver une ambulance.

Il en trouva une, effectivement, où opérait un groupe

médical de l'armée, mais eut tôt fait de s'apercevoir

aussi que les médecins de ce groupe étaient désespérément

surchargés de travail : par milliers les patients

gisaient, sur le champ de manoeuvre, devant l'ambulance, mêlés

aux cadavres. Il n'en alla pas moins droit à l'un des majors

et lui dit, sur le ton de reproche le plus sévère

qu'il put : « Comment se fait-il qu'aucun de vous

ne soit venu au parc Asano ? On a pourtant terriblement besoin

de vous là-bas. »

Sans même lever la tête, sans s'interrompre dans son

travail, le major répondit d'une voix exténuée :

- Mon poste est ici.

- Mais il y a des tas de gens qui se meurent sur l'autre rive.

- Notre premier devoir, rétorqua le major, est de prendre

soin des blessés légers.

- Pourquoi, quand il est tant de blessés graves au bord

de la rivière ? »

Le major passa à un autre patient.

- Dans une catastrophe comme celle-ci, dit-il, et il semblait

réciter la théorie, la première tâche

est de secourir le plus grand nombre possible de gens, de sauver

autant de vies que possible. Il n'y a aucun espoir de sauver les

blessés graves. Ils sont condamnés. Nous n'avons

que faire d'eux.

- Vous avez peut-être raison du point de vue médical... »

commença M. Tanimoto, puis reportant son regard sur le

champ de manoeuvre où tant de morts gisaient, intimement

mêlés et enchevêtrés à ceux qui

respiraient encore, il se détourna sans achever sa phrase,

furieux contre lui-même à présent. Il ne savait

que faire. Il avait promis à certains des agonisants, dans

le parc, de revenir avec un médecin ; ces gens, peut-être,

mourraient avec le sentiment d'avoir été frustrés.

Apercevant une cantine improvisée, à un bout du

champ, il y alla, réclama des gâteaux de riz et des

biscuits qu'il ramena, au lieu de médecins, aux gens du

parc.

Voir la suite d'articles de John Hersey:

J'ai vécu avec les "atomisés" publiés dans France-Soir en 1946 :

- 10 septembre

1946 (Jpg)

- 11 septembre

1946 (Jpg)

- 12 septembre

1946 (Jpg)

- 13 septembre

1946 (Jpg)

- 14 septembre

1946 (Jpg)

- 15 septembre

1946 (Jpg)

- 17 septembre

1946 (Jpg)

- 18 septembre

1946 (Jpg)

- 19 septembre

1946 (Jpg)

- 20 septembre

1946 (Jpg)

- 21 septembre

1946 (Jpg)

- 24 septembre

1946 (Jpg)

- 25 septembre

1946 (Jpg)

- 26 septembre

1946 (Jpg)

- 27 septembre

1946 (Jpg)

- 28 septembre

1946 (Jpg)